Nicholas De Genova*

« Le capital est un travail mort qui, comme un vampire, ne vit qu’en aspirant un travail vivant, et vit d’autant plus qu’il aspire du travail »[1].

La mort nous confronte à la fragilité de la vie. Au début de La Peste, d’Albert Camus, à la suite de l’un des premiers décès, le narrateur fait remarquer que « la perplexité des premiers jours a progressivement cédé la place à la panique… Et c’est alors que la peur, et avec elle une réflexion sérieuse, a commencé »[2]. Cette prise de conscience est d’autant plus brutale que nous sommes confrontés à l’absurdité amère d’une mort prématurée et non naturelle. L’horreur de la mort produite massivement par des facteurs socio-politiques transforme d’ailleurs cette absurdité existentielle en une insondable parodie de la faillibilité et de l’orgueil humain, si ce n’est en pure cruauté.

Comme toutes les catastrophes apparemment « naturelles », la pandémie de Covid-19 révèle en permanence la profondeur des inégalités sociales pendant que la myopie politique, sinon l’imprudence gouvernementale, amplifie et exacerbe de manière prévisible les effets d’une calamité plus strictement naturelle. Elle met ainsi à nu l’absurdité des énormes disparités dans la répartition inégale de la maladie, de la mort et de la souffrance. Même si la crise de santé publique provoquée par la pandémie a également approfondi une crise économique mondiale déjà en cours, il est tout simplement impensable de comprendre les véritables ramifications de la pandémie en dehors des relations socio-politiques du travail et du capital, plus généralement.

Au cœur de cette pandémie, la crise mondiale de santé publique nous oblige tout d’abord à réfléchir à nouveau sur les relations entre la vie humaine et le pouvoir d’État. Il est bien connu que l’un des apports décisifs de Michel Foucault est l’identification de l’émergence historique du biopouvoir en tant que forme de pouvoir qui « exerce une influence positive sur la vie ; qui s’efforce de l’administrer et de la multiplier, en la soumettant à des contrôles précis et à une réglementation compréhensive »[3].

Cette impulsion biopolitique et ce mandat accordé au pouvoir d’État d’être habilité à décider de la vie humaine et de superviser les paramètres du bien-être humain nous présentent un paradoxe, confondant les exemples classiques de souveraineté en tant que pouvoir définitif sur la vie et la mort (comme l’illustre la confiance habituelle de l’État dans sa capacité à tuer, à torturer ou à exécuter), avec une obligation de soigner historiquement imprévue. Face à la pandémie de coronavirus, nombre de critiques à l’égard de politiciens incompétents ou égoïstes, de gouvernements incompétents, voire de l’État en tant que tel, réitèrent en fait l’attente biopolitique fondamentale selon laquelle l’obligation de l’État est bien de prendre soin de nous, de sauvegarder notre bien-être et de fournir les bases et les protections nécessaires à notre prospérité collective.

La santé publique est intrinsèquement et inextricablement un discours d’État. Toute analyse comparative des réalisations et des échecs de l’un ou de l’autre gouvernement dans la gestion de la crise de santé publique du Covid-19 nous oblige donc à évaluer et à reconsidérer nos propres attentes présomptives, souvent non examinées, vis-à-vis de l’État. En outre, la confrontation des problèmes socio-politiques engendrés par cette pandémie et d’autres – problèmes de planification, d’organisation, de coordination, de distribution et de fourniture de biens et de services à grande échelle, ainsi que de réglementation de la mobilité ou de restrictions de nos libertés – soulève la question de savoir comment les choses pourraient être faites différemment, et par qui, ou avec quelle organisation du pouvoir.

À cet égard, il est instructif de rappeler la discussion de Foucault sur la « contre-conduite » dans l’essai Qu’est-ce que la critique ?, dans lequel il considère les efforts visant à court-circuiter l’art moderne de la gouvernance non pas en termes de « comment ne pas être gouverné du tout ? », mais plutôt « comment ne pas être gouverné comme ça, par ça, au nom de ces principes, avec tel objectif en tête et au moyen de telles procédures, pas comme ça, pas pour ça, pas par eux ? »[4] (1997, p. 28 ; soulignement dans l’original). Mais quelles pourraient en effet être les formes alternatives de « gouvernance » de la vie et de « gestion » des ressources vitales ?

Le biopouvoir, dans l’analyse de Foucault, apparaît notamment comme « sans conteste un élément indispensable au développement du capitalisme »[5]. Si la biopolitique fonctionne, pour Foucault, comme un pouvoir de régulation[6] sur les populations en tant que telles, elle est aussi indissociable du gouvernement des corps :

« Le corps est également impliqué directement dans un domaine politique ; les rapports de force ont une emprise immédiate sur lui ; ils l’investissent, le marquent, le forment, le torturent, le forcent à accomplir des tâches, à faire des cérémonies, à émettre des signes. Cet investissement politique du corps est lié, selon des relations réciproques complexes, à son utilisation économique ; c’est largement en tant que force de travail que le corps est investi de relations de pouvoir et de domination ; mais, d’autre part, sa constitution en tant que force de travail n’est possible que s’il est pris dans un système de sujétion (dans lequel la nécessité est aussi un instrument politique minutieusement préparé, calculé et utilisé) ; le corps ne devient une force utile que s’il est à la fois un corps productif et un corps soumis »[7].

La célèbre lutte de classes du travail contre le capital n’est donc qu’une des manifestations de la lutte endémique et inconciliable du capital, à la manière d’un vampire, pour cannibaliser les énergies créatives de la vie humaine, et de la lutte de la vie humaine contre son objectivation et son aliénation – notre lutte pour préserver, protéger et promouvoir notre propre épanouissement.

À l’échelle collective ou sociétale des populations, ainsi qu’à l’échelle micropolitique impliquée dans la discipline des corps individuels, il ne faut donc pas s’étonner qu’un tel pouvoir sur la vie elle-même devienne indispensable au capitalisme. Car la vie humaine – dans toute sa vigueur et son ingéniosité – est bien le véritable secret du travail, qui est pour le capital la source première et indispensable de toute valorisation.

L’antagonisme structurel et irréconciliable entre capital et travail est bien connu pour être une thèse centrale de la pensée de Karl Marx, mais il est moins souvent reconnu que la lutte endémique entre le travail et le capital soit, pour Marx, fondamentalement une lutte de la vie contre la mort. Du point de vue du capital, tout est ou peut devenir du capital, de sorte que le travail lui-même est reformaté (et défiguré) en tant que « capital humain ». Du point de vue du travail, en revanche – ce qui revient à dire aussi, par conséquent, d’un point de vue marxiste –, tout ce qui entre dans le champ de la vie sociale humaine est toujours déjà intrinsèquement médiatisé et socialisé par une activité humaine intentionnelle : le travail.

En conséquence, toute la vie sociale est soit une manifestation des pouvoirs productifs et des capacités créatives de l’être humain, soit le produit de cette activité de travail humain ; c’est soit le travail vivant, soit le produit du travail déjà réalisé (que Marx dépeint de manière instructive comme le « travail mort »). Le capital, en tant qu’accumulation de la richesse produite par le travail effectué dans le passé, est donc un travail mort, qui ne peut néanmoins se maintenir et se reconstituer qu’en se nourrissant constamment de la vitalité des êtres vivants. Le travail, par conséquent, n’est qu’une forme particulière et une expression spécifique de la vie humaine elle-même.

La célèbre lutte de classes entre travail et capital n’est donc qu’une manifestation de la lutte endémique et inconciliable du capital, à la manière d’un vampire, pour cannibaliser les énergies créatives de la vie humaine, et de la lutte de la vie humaine contre son objectivation et son aliénation pour préserver, protéger et promouvoir notre propre épanouissement.

En accentuant l’antagonisme intrinsèque entre la vie humaine et le capital, la pandémie de Covid-19 expose la dépendance absolue et totale du capital vis-à-vis de la vie humaine en tant que travail – c’est-à-dire, plus précisément, les exigences constitutives du capital pour l’assujettissement de la vie humaine en tant que travail subordonné et aliéné.

L’accumulation du capital exige que tout travail soit finalement disponible. En effet, la condition historique du travail asservi doit être reconnue comme la limite déterminante et constitutive de notre compréhension du travail lui-même dans le cadre du capitalisme, faisant de l’esclavage la condition ultime de subordination et d’assujettissement du travail au capital. Dans ce que je propose comme « une théorie racialisée du travail »[8] – à partir de la reconnaissance du fait que la négritude, en tant que construction racialisée historiquement spécifique à notre modernité (capitaliste coloniale), est inextricablement liée à l’esclavage –, il y a une tendance pour le travail sous le capital à être poussé vers une condition sociopolitique s’approchant de la négritude raciale. Le résultat de cette tendance correspond à une soumission totale et abjecte de la vie humaine à la logique de valorisation.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les conditions de travail sont égales pour tous, ni que cette disponibilité imposée de la vie sera répartie de manière égale. Bien au contraire. Partout, des masses paupérisées sont reléguées de manière disproportionnée dans des conditions d’abandon, de précarité et d’expulsion. Dans les conditions de cette pandémie, les pauvres sont très prévisiblement abandonnés aux périls d’une exposition démesurée au virus, qu’il s’agisse des sans-abris, des habitants des bidonvilles, des migrants et des réfugiés qui traversent les frontières, échoués sur des bateaux ou confinés dans des camps de fortune, incarcérés dans des centres de détention ou vivant dans des dortoirs de travailleurs surpeuplés ressemblant à des baraquements.

D’ailleurs, les hiérarchies de l’inégalité de classe ont pu être vérifiées de manière remarquable, car beaucoup de celles et de ceux qui sont qualifiés de « travailleurs essentiels » ont été contraints de continuer à travailler sans protection adéquate en matière de santé et de sécurité.

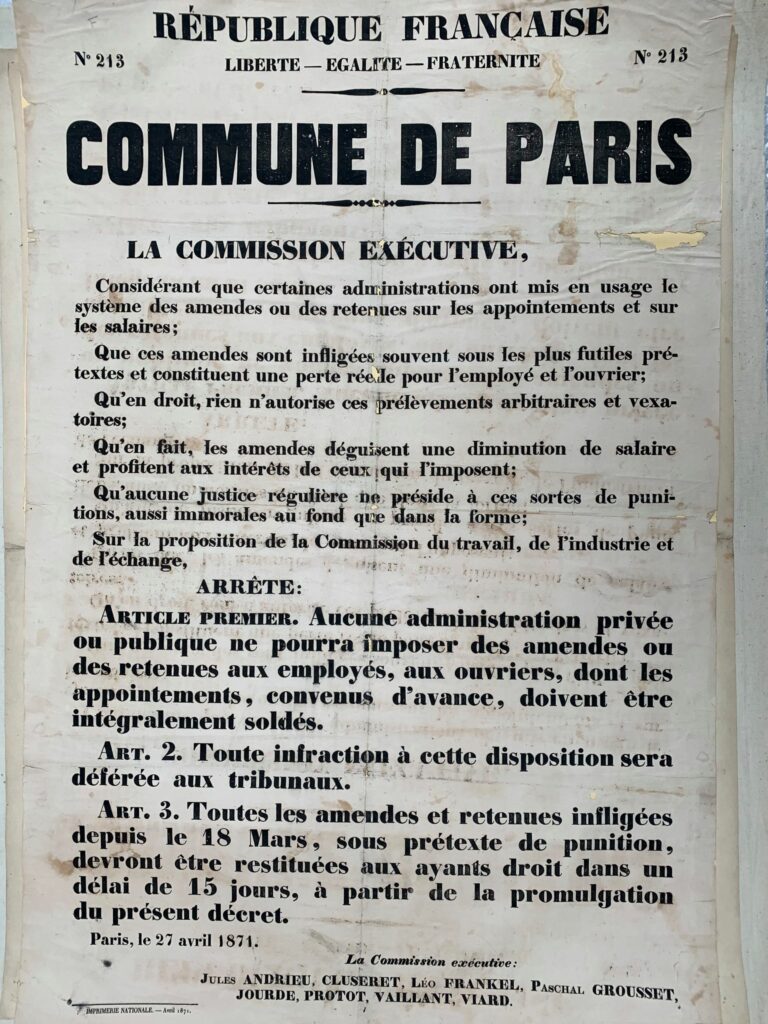

Parmi les travailleurs des transports en commun de la ville de New York, il est devenu courant de faire la remarque sarcastique suivante : « Nous ne sommes pas “essentiels”, nous sommes seulement sacrificiels ». L’esclavage étant l’horizon et la limite ultime d’une infâme disponibilité de la vie humaine, la pandémie a donné lieu à des exemples parfois choquants de personnes poussées par ce que Marx décrit comme « la contrainte silencieuse des relations économiques »[9] à se mettre potentiellement au travail, littéralement, jusqu’à la mort.

Outre les travailleurs de la santé et des services d’urgence, toutes les catégories confondues (médecins, infirmières, ambulanciers, policiers, pompiers, personnel hospitalier et de nettoyage), la santé d’un échantillon beaucoup plus large de la classe laborieuse – à savoir les travailleurs pauvres – a également été mise en danger de manière flagrante.

Alors que les gens sont amenés à jouer leur vie (et celle de leurs proches) en échange de la nécessité absolue de subvenir à leurs besoins, la pandémie a démontré la triste vérité selon laquelle celles et ceux dont le travail est indispensable font partie de ceux que le capital va rendre définitivement disponibles.

Des ouvriers agricoles aux employés d’épiceries, en passant par les ouvriers d’usines de conditionnement de viande et d’autres industries alimentaires, les employés d’entrepôts et les livreurs, les travailleurs des transports en commun et autres transports, les concierges et les agents sanitaires, le personnel des maisons de retraite et les aidants familiaux pour les personnes âgées à domicile, le fait que tant de ces catégories essentielles de main-d’œuvre soient également parmi les moins bien payées et les moins protégées (souvent sans aucune prestation de maladie) garantit qu’elles sont réservées de manière disproportionnée aux « minorités » et aux migrants subordonnés à leur condition de racisés.

Aux États-Unis, les usines de conditionnement de viande sont devenues plus ou moins universellement des foyers d’infection massive de Covid-19 en raison de l’organisation spatio-temporelle du processus de travail. Ce n’est pas un hasard si Donald Trump a publié un décret ordonnant à cette industrie de maintenir ses lieux de travail ouverts plutôt que de les fermer, même s’il s’agit d’un danger clair et objectif pour le bien-être de leurs employés, et plus généralement pour la santé publique.

Les gouverneurs républicains des États dominés par l’industrie de la viande ont également menacé ces travailleurs en leur disant que s’ils refusaient d’aller travailler pour des raisons de santé et de sécurité, ils n’auraient pas accès aux allocations de chômage. Les efforts mercenaires de ces fonctionnaires d’État afin de contraindre ces travailleurs à risquer leur vie au travail pour soutenir la rentabilité de ces entreprises sont véritablement infâmes.

A l’évidence, le mépris de leur santé ne peut cependant pas être séparé de leur subordination raciale. Le conditionnement de la viande est un travail notoirement dangereux, même dans des circonstances « normales », et il dépend en grande partie, en tout cas aux États-Unis, de l’exploitation de la main-d’œuvre mexicaine et d’autres travailleurs migrants.

Que l’on considère les travailleurs pauvres qui sont contraints de façon disproportionnée de continuer à travailler au risque d’être infectés et potentiellement de mourir, ou ceux dont la vie est ravagée par la marginalisation, par le sous-emploi endémique ou le chômage permanent, les risques accrus d’infection par le Covid-19 et les graves répercussions médicales de la maladie se concentrent sur les Noirs et les gens de couleur comme les Hispano-Américains. Dans de nombreuses villes américaines, comme Chicago, c’est un fait révoltant mais peu surprenant que les Afro-Américains ont sept fois plus de risques de mourir du coronavirus que les Blancs. Dans l’État de Géorgie, 80 % des personnes hospitalisées en raison du coronavirus étaient afro-américaines. Ruth Gilmore propose de façon poignante que ce type de répartition inégale de la « vulnérabilité à une mort prématurée » soit effectivement considéré comme la définition même du racisme [10].

Tant pour ceux qui ont été historiquement et durablement expulsés d’un emploi rémunérateur, que pour ceux dont la force de travail est une marchandise de choix pour le capital, excessivement sélectionné pour l’hyperexploitation, la pandémie de coronavirus est une réalité de classe et de race toxique. On ne peut pas se permettre de se contenter de constater combien la vie humaine et la santé sont indissociables de l’exploitation et des inégalités de classe sans reconnaître combien le capitalisme ne peut pas se comprendre autrement que comme un régime racial-(post-)colonial.

Les héritages et les logiques endurcies d’une colonisation racialisée de notre modernité n’ont jamais cessé, depuis des siècles, de renforcer les conditions dans lesquelles certaines vies et certains corps humains – et plus particulièrement certaines catégories de vie humaine – ont été systématiquement dégradés et dévalorisés, et continuent de l’être.

Au sein d’un régime mondial qui se distingue par la mise à disposition permanente et routinière de la vie humaine, la pandémie actuelle jette une lumière crue sur des réalités qui sont habituellement banalisées, sinon négligées avec dérision, tout en intensifiant la portée de l’impitoyabilité de ce régime en étendant de manière spectaculaire la précarité et la mise à disposition.

Aux États-Unis, où les nouvelles inscriptions au chômage ont connu un bond record de 39 millions en neuf semaines, de mars à la mi-mai 2020, l’absence anachronique d’un véritable système de santé public en tant que tel et le recours généralisé à l’assurance maladie privée fondée sur l’emploi illustrent de façon dramatique comment, pour des dizaines de millions de personnes, perdre sa position de travailleur pour le capital équivaut à l’expulsion de tout accès fiable aux soins de santé.

Alors que les gens faisaient la queue pendant des heures dans des files d’attente de trois kilomètres pour s’approvisionner, de nombreuses entreprises qui produisent des aliments (fermes, ranchs et laiteries) ont été contraintes de détruire des quantités massives de leurs stocks à la suite de l’effondrement de leurs marchés commerciaux. La pandémie qui a fait rage et la crise économique qui s’est aggravée sont donc indissociables, et cela est de plus en plus tangible dans le vécu immédiat d’une multitude de personnes.

Ces circonstances désastreuses et de plus en plus désespérées révèlent non seulement ce qui est le plus régressif, voire barbare*, dans les rapports sociaux capitalistes, mais aussi les potentialités latentes de cette crise. Face à l’effondrement soudain d’une grande partie de la vie économique, et donc à la disparition abrupte de l’emploi rémunéré pour un grand nombre de personnes, la triste situation de ne pas avoir de moyens, ou très peu, d’acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité s’est rapidement abattue sur une très grande partie de la population, parallèlement à la perspective imminente de ne pas pouvoir payer le loyer, l’hypothèque et d’autres dettes.

En même temps, notamment aux États-Unis et dans d’autres pays où il n’existe pas de système public de santé avec un droit d’accès universel, la pandémie impose à tous, plus ou moins immédiatement, les exigences de l’accès aux soins. Par conséquent, de nombreuses contradictions élémentaires de la vie sous le capitalisme sont mises en évidence de manière atrocement aiguë.

Soudain, l’universalité des soins de santé, d’un revenu de base universel (ou d’une autre forme d’assurance de toutes les nécessités de la vie), un moratoire sur toutes les dettes, y compris une suspension des loyers et des hypothèques, la gratuité des transports publics et la protection de la santé et de la sécurité de tous ceux dont le travail est jugé essentiel apparaissent comme légitimes. Ce qui invite aussi à repenser radicalement l’ensemble des rapports sociaux capitalistes.

Au milieu des inégalités de classe flagrantes de la pandémie de coronavirus – où les conditions d’un confinement massif s’appliquent parallèlement à la contrainte pour d’autres de mettre leur vie en danger pour gagner leur maigre subsistance –, ce qui est néanmoins révélé aux yeux de beaucoup est la potentialité latente d’une société et de formes de vie sociale qui ne soient plus subordonnées aux exigences impitoyables d’un travail soumis au régime d’accumulation du capital.

Réfléchissant sur une aporie dans la pensée de Marx, Giorgio Agamben suggère que le concept marxien classique de « mode » (ou forme) « de production » doive être complété par le concept de « forme de vie », qui existe avec le mode de production, mais rend son fonctionnement inopérant et facilite la mise en œuvre de ces productions à de nouveaux usages[11].

L’inopératibilité est un concept clé dans la pensée d’Agamben, qui signale le potentiel intrinsèque de la vie humaine à ne pas être définie par une action particulière, ainsi que son ouverture inhérente et son indécidabilité. Si le pouvoir, dans sa « forme la plus oppressante et la plus brutale », « sépare les êtres humains de leur potentiel et les rend ainsi impuissants », selon Agamben, « une opération encore plus insidieuse du pouvoir n’affecte pas immédiatement ce que les humains peuvent faire – leur potentiel –, mais plutôt leur « impuissance », c’est-à-dire ce qu’ils ne peuvent pas faire[12].

Cette « impuissance » est précisément « l’ambivalence spécifique de toute potentialité » – qui est toujours le pouvoir d’être et de ne pas être, de faire et de ne pas faire – qui définit, en réalité, la potentialité humaine. C’est-à-dire que les êtres humains sont les êtres vivants qui, existant sur le mode de la potentialité, sont capables d’une chose autant que de son contraire, de faire autant que de ne pas faire »[13].

Agamben reformule cette capacité de ne pas faire en « inopérationnalité », comme l’illustre notamment l’abstention de travail productif lors des festivités. « L’inopération… coïncide avec la festivité elle-même, en ce sens qu’elle coïncide précisément avec la neutralisation et la mise hors d’état de nuire des gestes, actions et travaux humains, qui ne peuvent à leur tour devenir festifs que de cette manière »[14]. La festivité se définit donc par le fait que « ce qui est fait… est défait, rendu inopérant, libéré et suspendu de son “économie” »[15].

« Ce qui est essentiel ici, poursuit-il, c’est une dimension de la praxis dans laquelle les activités humaines simples et quotidiennes ne sont ni niées ni abolies, mais suspendues et rendues “inopérantes” afin de les « ouvrir à un usage nouveau ou plus ancien »[16]. « Dans l’inopérationnalité, affirme donc Agamben, la société sans classe est déjà présente dans la société capitaliste »[17]. Ainsi, au milieu des inégalités de classe flagrantes de la pandémie de coronavirus – où les conditions de quarantaine de masse pour certains existent parallèlement à la contrainte pour d’autres de mettre leur vie en danger pour gagner leur maigre subsistance –, ce qui existe néanmoins pour beaucoup est la potentialité latente d’une société, ou de formes de vie, qui ne soit plus subordonnée aux exigences du travail et aux exigences impitoyables d’un régime d’accumulation du capital.

Ici, la pandémie de Covid-19 et la politique de vie et de mort en cours nous obligent à réexaminer comment nous vivons en fait – ce que nous faisons, et ce que nous ne pouvons pas faire. Il est intéressant de noter que la discussion d’Agamben nous appelle à réfléchir à nouveau sur les « activités humaines simples et quotidiennes » et sur la possibilité de les réorienter vers des utilisations nouvelles ou différentes. Comme l’explique Agamben, le concept de « forme de vie » – qu’il juxtapose au « mode de production » tout en l’intégrant (et en le contredisant) – est censé désigner « une vie qui ne peut jamais être séparée de sa forme… une vie pour laquelle l’enjeu de son mode de vie est de se vivre elle-même… Jamais prescrite par une vocation biologique spécifique, ni… assignée par une quelconque nécessité ; au contraire, aussi coutumière, répétée et socialement obligatoire soit-elle, elle conserve toujours le caractère d’une possibilité, c’est-à-dire qu’elle met toujours en jeu le fait de se vivre elle-même. C’est pourquoi les êtres humains – en tant qu’êtres de pouvoir qui peuvent faire ou ne pas faire, réussir ou échouer, se perdre ou se retrouver – sont les seuls êtres pour lesquels le bonheur est toujours en jeu dans leur vie »[18].

En bref, l’inopérativité de la vie humaine, qui signale l’ouverture radicale de la potentialité humaine, est inextricable d’un pari existentiel sur le bonheur plutôt que sur la simple survie[19]. Elle refuse d’accepter qu’il y ait un jour une politique de la vie séparée de la qualité de notre mode de vie.

La déstabilisation et la défamiliarisation massives provoquées par le coronavirus ont certainement été un tournant décisif qui nous a empêchés de poursuivre nos activités habituelles. Nous commençons donc à comprendre qu’un bouleversement aussi abrupt et aussi profond de notre mode de vie actuel peut signaler une confrontation capitale avec l’abjection et la pauvreté ordinaires de la vie quotidienne, et donc l’exposer à un examen critique impitoyable.

Les enjeux politiques de la pandémie de Covid-19 concernant la qualité de notre mode de vie – et, en fin de compte, les politiques de notre bonheur – doivent donc également réexaminer les idées clés de la critique de la vie quotidienne d’Henri Lefebvre[20]. Pour Lefebvre, la vie quotidienne est cet espace-temps résiduel de notre aliénation omniprésente[21] – le dénominateur commun[22] qui reste, en dehors de toutes les opérations ou fonctionnalités spécialisées de notre mode de vie moderne sous le capitalisme, mais qui sert néanmoins de tissu conjonctif qui les englobe toutes. Ainsi, la vie quotidienne se caractérise principalement par la répétition, la routine, la passivité, la banalité, la médiocrité, l’ennui, la privation, l’humiliation, l’insatisfaction, la déception, la désillusion et la désaffection.

« Quoi de plus insignifiant que la vie quotidienne ? » demande Lefebvre de manière provocante[23]. Et pourtant, dans la misère, la monotonie et l’opacité du quotidien, Lefebvre entend discerner la puissance et la potentialité[24] : « Il y a une puissance cachée dans l’apparente banalité du quotidien, une profondeur sous sa banalité, quelque chose d’extraordinaire dans sa banalité même »[25]. C’est précisément là que nous vivons de la manière la plus viscérale et la plus atroce tous les désenchantements amers de la vie moderne, la vie quotidienne représente un terrain fertile de ferments créatifs – l’espace de nos désirs. En effet, la critique de la vie quotidienne que Lefebvre a cherché à articuler et à explorer est elle-même quelque chose qui surgit spontanément de l’intérieur (et contre) l’actualité des besoins et des désirs non satisfaits de la vie quotidienne, et donc joue toujours déjà « une partie intégrante du quotidien »[26]. La vie quotidienne est donc « le point de départ inévitable pour la réalisation du possible »[27]. En outre, dans la mesure où la vie quotidienne est aussi l’espace-temps quotidien de la reproduction sociale, où les relations sociales ordinaires et leur organisation plus large sont constamment rétablies et rééquilibrées, Lefebvre soutient qu’« une révolution a lieu quand et seulement quand… les gens ne peuvent plus mener leur vie quotidienne »[28].

En ce moment de crise multiforme du Covid-19, la vie quotidienne a subi une perturbation profondément troublante. La déstabilisation et la défamiliarisation massives provoquées par la pandémie ont certainement été un tournant décisif qui nous a empêchés de poursuivre nos activités habituelles. Nous avons, tout au long de cette pandémie, commencé à comprendre qu’un bouleversement aussi abrupt et profond de notre mode de vie contemporain peut conduire à éprouver l’abjection et la pauvreté dans la vie quotidienne. Elle impose à chacun.e un examen critique impitoyable de son existence. Les exigences immédiates de notre survie collective et de notre auto-préservation, augmentées par le sentiment d’une menace d’effondrement cataclysmique de l’économie capitaliste mondiale, ont révélé la totale superfluité d’une grande partie de notre travail ordinaire, tout en provoquant une confrontation attendue depuis longtemps entre les exigences d’une véritable culture de la vie, d’une part, et l’irrationalité, la brutalité et la perversité des relations sociales capitalistes, d’autre part. Ainsi, la pandémie met en lumière le pouvoir potentiel non-opérationnalisable de la vie humaine, notre capacité à ne pas être définis par notre travail et notre besoin urgent d’une forme de vie où ce qui est en jeu dans notre mode de vie est la vie elle-même.

Publié initialement dans Cultural Dynamics 1–8, DOI: 10.1177/09213740211014335

Traduction Stephen Bouquin et Donna Kesselman

Références bibliographiques

Agamben, Giorgio, 1996, 2000, Means without End: Notes on Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Agamben, Giorgio, 2011, Nudities, Stanford, CA, Stanford University Press.

Agamben, Giorgio, 2014, 2016, The Use of Bodies. Stanford, CA: Stanford University Press.

Camus, Albert, 1947, 1972, The Plague, New York, Vintage.

De Genova, Nicholas, 2018, « Migration and the Mobility of Labor », in Matt Vidal, Tony Smith, Tomás Rotta et Paul Prew (sous la dir. de), The Oxford Handbook of Karl Marx, New York et Londres, Oxford University Press. Publié en ligne en décember 2018, DOI : 10.1093/oxfordhb/9780190695545.013.25

Foucault, Michel, 1975, 1979, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York, Vintage.

Foucault, Michel, 1976, 1978, The History of Sexuality, vol. 1, An Introduction, New York, Vintage.

Foucault, Michel, 1997, The Politics of Truth, Sylvere Lotringer et Lysa Hochroth (sous la dir. de), New York, Semiotext(e).

Gilmore, Ruth Wilson, 2007, Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, Berkeley, University of California Press.

Lefebvre, Henri, 1947, 1958, 1991, The Critique of Everyday Life, vol. 1, Introduction, 2e édition, traduit par John Moore, New York, Verso.

Lefebvre, Henri. 1961, 2002, The Critique of Everyday Life, vol. 2, Foundations for a Sociology of the Everyday, op. cit.

Lefebvre, Henri. 1968, 1971, Everyday Life in the Modern World, traduit par Sacha Rabinovitch, Londres, Allen Lane.

Lefebvre, Henri, 1972, 1987, « The Everyday and Everydayness », in Yale French Studies #73, p. 7-11.

Lefebvre, Henri, 1981, 2005, The Critique of Everyday Life, vol. 3, From Modernity to Modernism: (Toward a Metaphilosophy of Daily Life), New York, Verso.

Marx, Karl, 1867, 1976, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, New York, Vintage.

* Nicholas De Genova est docteur en anthropologie (Université de Chicago, 1999), il est actuellement professeur au département d’études culturelles comparées à l’université de Houston. Il a assuré auparavant des charges d’enseignement au King’s College à Londres, à Standford, à Columbia, tout comme à l’université de Warwick, de Bern et d’Amsterdam.

[1]. Marx, Karl, 1867, 1976, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, New York, Vintage, p. 342.

[2]. Camus, Albert, 1947, 1972, The Plague, New York, Vintage, p. 22.

[3]. Foucault, Michel, 1976, 1978, The History of Sexuality, vol. 1, An Introduction, New York, Vintage, p. 137.

[4].. Foucault, Michel, 1997, The Politics of Truth, Sylvere Lotringer et Lysa Hochroth (sous la dir. de), New York, Semiotext(e), p. 28.

[5].. Foucault, Michel, 1976, 1978, The History of Sexuality, vol. 1, An Introduction, New York, Vintage, p. 140-141.

[6].. Ibid., p. 139, 144.

[7].. Foucault, Michel, 1975, 1979, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York, Vintage, p. 25-26.

[8]. De Genova, Nicholas, 2018, « Migration and the Mobility of Labor », in Matt Vidal, Tony Smith, Tomás Rotta, et Paul Prew (sous la dir. de), The Oxford Handbook of Karl Marx, Londres, Oxford University Press. Publié en ligne en décembre 2018, DOI : 10.1093/oxfordhb/9780190695545.013.25

[9]. Marx, Karl, 1867, 1976, Capital, A Critique of Political Economy, vol. 1, op. cit., p. 899.

[10]. Gilmore, Ruth Wilson, 2007, Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, Berkeley, University of California Press, p. 28.

* NdT : La notion de barbare est ici employée pour désigner une tendance régressive de l’organisation sociale, de pourrissement des rapports sociaux.

[11]. Agamben, Giorgio, 2014, 2016, The Use of Bodies, Stanford, CA, Stanford University Press, p. 94.

[12]. Agamben, Giorgio, 2011, Nudities, Stanford, CA, Stanford University Press, p. 43.

[13]. Ibid., p. 44.

[14]. Ibid., p. 109.

[15]. Ibid., p. 110-111.

[16]. Ibid., p. 112.

[17]. Agamben, Giorgio, 2014, 2016, The Use of Bodies, Stanford, CA, Stanford University Press, p. 94.

[18]. Agamben, Giorgio, 1996, 2000, Means without End: Notes on Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, p. 3-4.

[19]. Ibid., p. 8.

[20]. Lefebvre, Henri. 1947, 1958, 1991, The Critique of Everyday Life, vol. 1, Introduction, 2e édition, traduit par John Moore, New York, Verso ; Lefebvre, Henri, 1961, 2002, ibid., vol. 2, Foundations for a Sociology of the Everyday, traduit par John Moore, New York, Verso ; Lefebvre, Henri, 1968, 1971, Everyday Life in the Modern World, traduit par Sacha Rabinovitch, Londres, Allen Lane ; Lefebvre, Henri, 1972, 1987, « The Everyday and Everydayness », in Yale French Studies #73, p. 7-1 ; Lefebvre, Henri, 1981, 2005, The Critique of Everyday Life, vol. 3, From Modernity to Modernism (Toward a Metaphilosophy of Daily Life), New York, Verso.

[21]. Lefebvre, Henri. 1947, 1958, 1991, The Critique of Everyday Life, vol. 1, Introduction, ibid., p. 3 ; Lefebvre, Henri, 1968, 1971, Everyday Life in the Modern World., ibid., p. 33.

[22]. Lefebvre, Henri, 1972, 1987, « The Everyday and Everydayness », in Yale French Studies #73, p. 10.

[23]. Lefebvre, Henri, 1968, 1971, Everyday Life in the Modern World, ibid., p. 27.

[24]. Ibid., p. 35.

[25]. Ibid., p. 37. Soulignement sur l’original.

[26]. Lefebvre, Henri. 1947, 1958, 1991, The Critique of Everyday Life, vol. 1, Introduction, ibid., p.29, voir p. 40.

[27]. Lefebvre, Henri, 1968, 1971, Everyday Life in the Modern World, op. cit., p. 14.

[28]. Ibid., p. 32.