Par Marc Loriol (IDHES Paris 1)

La réforme des retraites actuellement discutée a été critiquée pour plusieurs raisons, notamment du fait d’une prise en compte insuffisante de la pénibilité (Loriol, 2020) et parce qu’elle pénaliserait particulièrement les femmes. Or, pour les ouvrières, qui ont souvent des carrières incomplètes et des conditions de travail pénibles, mais peu reconnues, c’est la double peine. A cause de l’usure et des faibles opportunités de reconversion, beaucoup ne tiendront pas jusqu’à 64 ans. Parmi les 50 – 59 ans, 30 % des ouvriers et 34 % des ouvrières présentent un TMS cliniquement diagnostiqué (Chiron, 2008). C’est dire que leur employabilité est mise à mal et que la mobilisation contrainte ne peut qu’empirer leur état de santé et donc susciter une usure persistante de leur capacité de travail.

« Toutes les études laissent à penser que les TMS sont sous-diagnostiqués, en France, chez les femmes. Selon les données existantes, en Europe, les femmes obtiennent moins de reconnaissance en maladie professionnelle de leurs TMS que les hommes. […] Il résulte souvent de ce sous-diagnostic un manque de réflexion sur l’adaptation du poste à la morphologie féminine. Chez les femmes, les TMS sont moins facilement reconnus au titre de maladie professionnelle, car les grilles d’analyses des situations de travail sont conçues essentiellement à partir de l’expérience des hommes » (La mutuelle Générale, 2018). Dans ces conditions, travailler plus longtemps est difficilement envisageable. C’est ce qu’avaient bien senti les anciennes ouvrières de Beaucourt. Toutes celles que j’ai interrogées m’ont dit qu’elles avaient aimé leur travail, mais toutes ont aussi affirmé que le départ à la retraite avait été une délivrance (Loriol, 2021). Or, depuis, les conditions de travail ne sont pas améliorées.

Pénibilité du travail, rapports de genre et relation salariale

La question de la reconnaissance de la pénibilité du travail occupe une place importante, mais encore peu étudiée, dans l’analyse du rapport salarial. Tout d’abord parce qu’elle peut donner lieu à compensation financière, par exemple sous la forme de primes de pénibilité ou de départ anticipé en retraite. Ensuite parce les politiques de prévention des atteintes à la santé supposent une connaissance préalable des risques, or l’explosion, depuis une trentaine d’années, des troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques psychosociaux (RPS) n’est pas toujours suffisamment prise en compte. Enfin, la question de la reconnaissance de la pénibilité tient une place cruciale dans les débats sur l’âge du départ à la retraite (Loriol, 2020), en particulier pour les femmes.

Traditionnellement, quand il est question de pénibilité (et plus particulièrement de pénibilité physique), c’est une figure masculine qui vient d’abord à l’esprit : mineur, cheminot, métallo, marin-pêcheur, ouvrier du bâtiment, etc. Pourtant, de nombreuses études de cas mettent en lumière des pénibilités particulièrement fortes dans des emplois largement féminisées (métier du care, du ménage, abattoirs, etc.). Même en ce qui concerne les ouvriers, il apparaît que les femmes sont, en moyenne, plus exposées au travail répétitif sous contrainte de temps et à ses effets délétères. Mais cette pénibilité du travail des femmes a longtemps été ignorée et sous-estimée. Cette invisibilisation participe des inégalités de genre en matière salariale et de protection sociale.

Karen Messing (2021), une biologiste canadienne devenue une spécialiste de la santé des femmes au travail écrivait : « Les exigences physiques rattachées aux emplois majoritairement féminins sont souvent moins spectaculaires, et les travailleuses elles-mêmes peuvent avoir du mal à mettre en évidence les difficultés de leur travail. Le principal problème, ce n’est pas tant les différences entre les tâches accomplies par les femmes et les hommes, mais le manque de reconnaissance accordée au travail des femmes »

A titre d’illustration, elle cite une étude dans une usine de confection textile qui compare, au début des années 1990, les charges manipulées par des opératrices de machines à coudre et par des ouvriers chargés de déplacer des rouleaux de tissu imperméable : « Chaque jour, les hommes soulevaient en moyenne 51 de ces lourds rouleaux (environ 18 kg chacun), qui étaient déplacés à l’aide de barres pesant plus de 7 kg chacune. Comme chaque rouleau devait être manipulé plus d’une fois, ces travailleurs finissaient par soulever 2 612 kg par jour, un poids impressionnant. Les ouvrières, en revanche, devaient assembler des morceaux de tissu relativement légers. Chaque morceau de tissu pesait environ 265 grammes, soit seulement 1 % du poids de chaque rouleau. Manipuler un pantalon à la fois ne demandait que relativement peu d’effort. À la fin de la journée, toutefois, les opératrices de machines à coudre avaient assemblé 1 869 pantalons, et le poids qu’elles avaient soulevé était environ un tiers plus élevé que celui des hommes, pour un total de 3 486 kg. Sans compter qu’elles devaient actionner avec leurs pieds les pédales lourdes et mal entretenues des machines à coudre, pour un total de 16 000 kg de charge supplémentaire à manipuler »

Danièle Linhart (1991) raconte une anecdote similaire observée dans un abattoir. Le travail de découpe y était divisé en fonction du genre : aux femmes était réservée la volaille tandis que les hommes se chargeaient des grosses pièces (bœufs, porcs…). Le poids important de ces dernières conduisait les hommes à penser que leur travail était plus physique et pénible, ce qui était cohérent avec leur valorisation de la force et de la virilité. Toutefois, à une époque où le travail de nuit des femmes était encore interdit, une forte surcharge de travail sur la volaille a conduit à programmer le travail en 3/8. Certains hommes ont donc dû passer à la découpe de volaille la nuit. Leur impression a alors été que le travail était encore plus difficilement soutenable que sur les grosses pièces. Outre le fait de devoir s’habituer à des gestes différents, la rapidité des cadences imposées, le plus grand nombre d’animaux traités à l’heure, l’obligation de faire un travail plus précis et minutieux tout en évitant les risques de coupures expliquait cette « découverte » qu’ils avaient longtemps ignorée. Cette expérience subjective est confirmée par les chiffres : la « transformation et conservation industrielle de la viande de volaille » est le secteur où la fréquence des TMS est la plus élevée (16,4%), mais aussi avec l’indice de gravité le plus fort (38,3%), devant la transformation et conservation industrielle de la viande de boucherie (donc hors volaille) avec une fréquence de TMS de 14,8% et un indice de gravité de 32,5% (Garoche, 2016).

Comment expliquer cette invisibilisation encore plus forte de la pénibilité du travail des femmes par rapport à celui des hommes ? A partir d’une recherche socio-historique sur le travail ouvrier dans deux usines issues du groupe Japy à Beaucourt (territoire de Belfort) entre 1938 et 1945 et produisant, pour la première des machines à écrire (jusqu’en 1975) et pour la seconde des moteurs électriques (Loriol, 2021), différents éléments d’explication peuvent être avancés.

1 – Le travail naturalisé

Comme pour le travail de care, le travail féminin en usine est souvent et pensé comme mettant « naturellement » en œuvre de supposées qualités féminines telles que la patience, la minutie, la précision ou la délicatesse. Dans les entretiens réalisés avec des anciennes ouvrières et anciens ouvriers de l’usine de machines à écrire ou du bobinage des moteurs électriques (où les femmes sont très majoritaires), l’on retrouve des expressions telles que : « c’est un bon petit boulot pour les femmes » ; « c’était un travail minutieux, ça me plaisait bien » ou encore : « Mes moteurs étaient bien propres, bien rangés, comparés à ceux des hommes ». Les jugements portés sur le travail des ouvrières par d’autres salariés évoquent aussi cette nature « féminine » qui s’accorderait bien avec les types d’emplois occupés : « quand on voit le travail fait par un homme et celui fait par une femme. Il n’y a pas photo ! C’était du minutieux, c’était du beau boulot. Moi, je suis le premier à le reconnaître qu’elles faisaient du beau boulot, alors que les hommes… » ; « Moi, je les appelle les doigts d’or, cette équipe-là. Parce que c’était des filles qui avaient toutes quelque chose : une est très douée en sport, l’autre elle sait coudre des robes… Elles avaient toutes quelque chose » ; « ma femme était au réglage des barres de caractères, c’est un poste très délicat, mais ma femme avait des mains en or, comme on dit ». Il est intéressant de noter que l’expression équivalente, entendue pour un ouvrier, est plutôt : « il a de l’or dans les mains » ou « il a de l’or au bout des doigts ». Ce n’est plus la nature de l’ouvrier qui est mis en valeur, mais sa production !

Pourtant, toutes les ouvrières sont loin de se couler si « naturellement » dans le travail précis et rapide qu’on leur demande. Le montage des machines à écrire et le bobinage des petits moteurs standards étaient rémunérés aux pièces et beaucoup d’ouvrières peinaient à atteindre les quotas demandés pour avoir un salaire plein. Cela se retrouve dans d’autres usines ou les femmes sont affectées en priorité à des activités rapides et précises. L’ergonome Alain Wisner (1985) évoque ainsi une étude qu’il a menée à la fin des années 1960 sur les ouvrières de l’électronique. 187 volontaires avaient été interrogées dans neuf entreprises. Seules 12 % disaient avoir atteint les cadences exigées en moins d’une semaine, la plupart n’y étaient parvenues qu’au bout de plusieurs mois tandis que 5 % n’y étaient jamais arrivées.

Le travail délicat peut aussi parfois être également très physique. La contradiction entre délicatesse et force devient alors une source de pénibilité supplémentaire. Pour les plus gros moteurs électriques, souvent des moteurs spéciaux, dont la production devient majoritaire à Beaucourt à partir des années 1980, les efforts physiques demandés pour porter, tordre et faire entrer les bobines de fils de cuivre sans les rayer (ce qui causerait un court-circuit) dans les stators sont importants.

Sur cette photo, on voit une ouvrière utiliser un marteau poli pour faire entrer les bobines dans les encoches du stator. La prise peu naturelle du marteau correspond au besoin de combiner force et retenue. Cela témoigne d’un savoir-faire adapté, mais particulièrement fatigant à la longue. Lors d’un exposé où j’avais montré cette photo, un homme dans l’assistance avait plaisanté : « on voit bien que c’est une femme, à la façon dont elle tient son marteau ». Implicitement et par méconnaissance du geste, il expliquait donc la pénibilité non par les contraintes de la tâche, mais par une supposée incompétence féminine.

Cette croyance, selon laquelle les femmes seraient plus adaptées aux tâches minutieuses et répétitives se traduit dans la division du travail en usine. D’une part, elles sont plus nombreuses en proportion à être OS ou manœuvres. En 1975, les femmes représentaient 22,2% des ouvriers, mais 28% OS ou manœuvres. D’autre part, des catégorisations équivalentes ne correspondent pas nécessairement aux mêmes conditions de travail pour les hommes et les femmes qui réalisent souvent des activités plus pénibles et un travail plus répétitif. Toujours en 1975, les OS Hommes sont 21,9 % à déclarer un rythme de travail imposé par la machine contre 42,2 % pour les femmes OS. De même la « Répétition des mêmes gestes » concerne 33,5 % des OS Hommes mais 68,6 % des OS Femmes. Les ouvrières occupent ainsi plus souvent des emplois avec moins d’autonomie, de possibilité d’adapter son travail ou d’utiliser son expérience pour gérer la pénibilité.

2 – Des carrières coupées

La plupart des ouvrières de Beaucourt interrogées ont eu des carrières interrompues par des périodes de retrait de l’usine, notamment lorsque les enfants étaient petits. En fin de carrière, plusieurs ont connu des périodes de chômage. Ces coupures, plus ou moins subies, permettent de masquer ou de retarder l’apparition des effets nocifs d’un travail répétitif sous contrainte de temps (TMS, fatigues, usures). Mais elles justifient, aux yeux de l’encadrement, que les femmes soient moins poussées à progresser dans l’entreprise et qu’elles restent plus longtemps sur un travail répétitif avec peu d’autonomie. Certains hommes OS ont bien commencé au montage des machines à écrire, mais ceux qui étaient les plus rapides se sont généralement vu proposer d’aller à l’usinage où les possibilités de passage comme ouvrier professionnel étaient importantes. Les jeunes hommes qui ne se sont pas vus proposer des opportunités de promotion professionnelle en interne sont généralement partis à Peugeot Sochaux ou en Suisse pour poursuivre une carrière ascendante.

Mais à partir de la fin des années 1990, la montée du chômage et dans une moindre mesure des familles où la mère élève seule ses enfants ont contraint les femmes à rester plus longtemps au travail, alors même que l’entreprise abandonnait la pratique consistant à affecter les salariés vieillissants à des postes moins pénibles, car ces postes ont pour une part été sous-traités et que moins de jeunes étaient embauchés pour occuper les postes les plus durs (Loriol, 2000). Cela a provoqué une augmentation des TMS que les directions ont pris en compte avec retard.

3 – Un travail pensé et organisé par des hommes

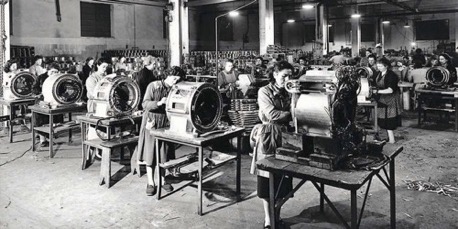

Souvent, les ateliers composés essentiellement d’ouvrières ont à leur tête un contremaître homme pour qui la pénibilité du travail des femmes ne semble pas être une préoccupation prioritaire. Ainsi, pendant longtemps, à Beaucourt, les tables sur lesquelles étaient posés les stators pour le bobinage avaient toutes la même hauteur. Pourtant, suivant la taille de l’ouvrière, il est plus ou moins pénible pour le dos, les épaules, les bras, d’effectuer les gestes demandés. Le chef d’atelier, dans les années 1960 ne voulait toutefois pas entendre cet argument et souhaitait que toutes les tables soient à la même hauteur pour des raisons d’esthétique et d’ordre dans l’atelier ! Il semble que ça ne soit pas une situation isolée, comme le montre cette photographie, prise au début des années 1950 dans un atelier de bobinage de Leroy-Somer, un des principaux producteurs français de moteurs électriques (et qui rachètera l’usine de Beaucourt en 1982) :

De même, les actions pour limiter les TMS parmi les bobineuses se sont longtemps heurtées au scepticisme et aux résistances de supérieurs masculins. Une syndicaliste (CGT) engagée dans ce combat se souvient :

« On avait essayé de faire des choses ensemble avec la DRH, notamment au niveau du petit bobinage. Parce qu’on était toujours pliées en quatre au niveau de la pose. On avait essayé qu’il y ait des poses un peu plus faciles. Mais je sais qu’elle avait été remise à sa place, au niveau de la maison-mère. On lui avait dit que ce n’était pas son rôle de s’occuper de ça ! Il y avait toujours des gens qui gardaient jalousement leur place et qui n’aimaient pas être supplantés, parce qu’ils étaient incapables de faire des choses. Et la DRH, qui était une personne très humaine, avait fait venir quelqu’un de la Sécurité Sociale. Elle a aussi très vite été remise en place. On l’a vue une fois, mais pas deux. Il y avait l’inspecteur du travail qui était là aussi, et je me rappelle son intervention suite à un propos tenu par le responsable santé et sécurité disant que les TMS n’étaient pas forcément inhérents au travail que l’on faisait, mais à ce qu’on faisait dans la vie de tous les jours. Et l’inspecteur du travail avait répondu que les troubles musculo-squelettiques qui apparaissaient au niveau de l’entreprise étaient équivalents aux troubles de sportifs de haut-niveau ; et qu’il ne pensait pas que les salariées de CEB faisaient du sport de haut niveau ! Et ça s’est arrêté là, cette volonté d’aller contre les TMS. » Pour le responsable santé et sécurité de l’entreprise, en effet, les problèmes des bobineuses auraient été liés à leur travail domestique plutôt qu’à leur activité professionnelle. Cet argument patronal traditionnel est aussi nourri d’une vision un peu machiste des femmes qui seraient « naturellement » dédiées aux tâches ménagères.

Sur d’autres sujets que les TMS, ce même responsable santé et sécurité avait pu se montrer plus proactif. Par exemple, les dames qui, après le bobinage, faisaient les connexions électriques s’exposaient, lors du déguipage des fils de cuivre, au risque de recevoir des éclats métalliques ou d’émail dans l’œil. Comme ce risque était plus visible, simple à comprendre et avait déjà fait l’objet d’une prise en charge pour les ouvriers de l’usinage (qui avaient régulièrement des poussières ou copeaux métalliques dans les yeux), des solutions adaptées ont vite été envisagées : port de lunettes de protection et, pour les ouvrières devant porter des lunettes de vue, réalisation de lunettes de protection adaptées à leur vision. Il semble donc qu’un risque ou un problème de pénibilité soit d’autant plus pris en compte qu’il a déjà affecté des hommes.

4 – Une moindre possibilité de revendiquer

En effet, tant les ouvriers que leurs représentants syndicaux perçoivent plus facilement les risques et les pénibilités auxquelles ils sont exposés. Du coup, les revendications auront plus tendance à porter sur ces questions plutôt que sur les problèmes qui concernent majoritairement des ouvrières. On pourrait faire le même type de remarques à propos des travailleurs immigrés, autre catégorie surreprésentée parmi les travailleurs peu qualifiés, mais sous-représentée dans les syndicats ouvriers. Au montage des machines à écrire, à Beaucourt, les ouvrières étaient nettement moins syndiquées que les hommes. L’écart était moins important pour les bobineuses. D’ailleurs, la présence de syndicalistes femmes au bobinage a permis, après bien de combats collectifs et individuels, d’obtenir la qualification P1 puis P2 ainsi que de timides améliorations des conditions de travail. Longtemps, les syndicalistes de l’usine étaient des ouvriers professionnels, peu sensibilisés aux problèmes des OS et encore moins des femmes OS. De plus, OS, ouvrières et immigrés, du fait de salaires plus faibles, se retrouvent plus souvent à devoir faire des tâches pénibles qu’il serait rentable d’automatiser si le coût du travail était plus élevé (par exemple le bobinage des rotors, plus facile à faire faire par une machine que celui des stators).

Un ancien ouvrier professionnel de l’usinage explique, à propos des bobineuses et d’un contremaître qui n’écoutait pas leurs doléances : « « Moi, j’ai l’impression qu’il avait plus de mal avec les mecs et il cherchait plus à les amadouer. Il avait plus de facilités avec les femmes qui faisaient ce qu’il disait. Tandis que les gars, ils se laissaient moins faire ! » Parce que leur position professionnelle semblait moins solide, que leurs compétences n’étaient pas reconnues dans les grilles de classification ; que leur carrière était considérée sous l’angle d’un « travail d’appoint », qu’elles avaient plus de mal à se reconvertir dans d’autres entreprises de la région, les femmes avaient, en moyenne, une attitude moins revendicative que les hommes.

Dans les années 2000, pour différentes raisons (augmentation de la taille moyenne des moteurs produits, nécessité de reconvertir en interne des ouvriers de la fonderie et de l’usinage dont l’activité est sous-traitée), le bobinage se masculinise en partie. Comme dans les cas évoqués en introduction, les hommes affectés à cette tâche en découvrent la pénibilité de cette activité. Certains protestent, d’autres demandent à être mutés ailleurs ou changent d’employeurs. Du coup, leurs difficultés semblent mieux prises en compte.

La série de photographies ci-dessous (comme celles déjà présentées plus haut) illustre la concomitance de l’amélioration des conditions ergonomiques du poste tandis que le bobinage devient une activité un peu plus souvent réalisée par des hommes.bDifférentes évolutions sont observables, notamment la possibilité de s’asseoir ; la hauteur variable du siège et/ou de l’établi ; la mise à disposition facilitée des outils et matériaux utilisés et surtout l’utilisation d’un dispositif (en jaune sur la dernière photo) permettant de faire pivoter sans effort le stator afin de faciliter le travail et d’éviter les postures malcommodes.

En guise de conclusion

Même s’il ne s’agit pas d’une politique délibérée, les risques du travail et les pénibilités sont encore plus invisibles pour les ouvrières que pour les ouvriers. C’est la combinaison d’un ensemble de facteurs (travail et usure réelle mais peu spectaculaire ; gestion de l’usure par des carrières coupées ou interrompues ; méconnaissance des problèmes qui concernent moins ou peu les hommes ; faible représentation syndicale des femmes ; difficultés à défendre ses intérêts, etc.) qui explique le mur d’opacité qui, combiné ou plafond de verre, vient enfermer nombre d’ouvrières dans des postes pénibles, mais dont la difficulté est mal reconnue. Ce manque de reconnaissance de la pénibilité conduit le plus souvent à psychologiser la souffrance des ouvrières au nom de leur supposée « fragilité » si ce n’est pas leur soi-disant « hystérie ». « Crise de nerfs », « crises de larmes » sont alors les formes attendues d’expression des difficultés (Gallot, 2014). « L’état d’épuisement physique ou nerveux est peu pris en compte, tant par la direction de l’usine que par la médecine du travail, car il est mis sous le signe de dérangements hormonaux propres à la nature féminine » (Porhel, 2007).

La réforme des retraites actuellement discutée a été critiquée pour plusieurs raisons, notamment du fait d’une prise en compte insuffisante de la pénibilité (Loriol, 2020) et parce qu’elle pénaliserait particulièrement les femmes. Or, pour les ouvrières, qui ont souvent des carrières incomplètes et des conditions de travail pénibles, mais peu reconnues, c’est la double peine. A cause de l’usure et des faibles opportunités de reconversion, beaucoup ne tiendront pas jusqu’à 64 ans. Parmi les 50 59 ans, 30 % des ouvriers et 34 % des ouvrières présentent un TMS cliniquement diagnostiqué (Chiron, 2008). « Toutes les études laissent à penser que les TMS sont sous-diagnostiqués, en France, chez les femmes. Selon les données existantes, en Europe, les femmes obtiennent moins de reconnaissance en maladie professionnelle de leurs TMS que les hommes. […] Il résulte souvent de ce sous-diagnostic un manque de réflexion sur l’adaptation du poste à la morphologie féminine. Chez les femmes, les TMS sont moins facilement reconnus au titre de maladie professionnelle, car les grilles d’analyses des situations de travail sont conçues essentiellement à partir de l’expérience des hommes » (La Mutuelle Générale, 2018). Dans ces conditions, travailler plus longtemps est difficilement envisageable. C’est ce qu’avaient bien senti les anciennes ouvrières de Beaucourt. Toutes celles que j’ai interrogées m’ont dit qu’elles avaient aimé leur travail, mais toutes ont aussi affirmé que le départ à la retraite avait été une délivrance (Loriol, 2021). Or, depuis, les conditions de travail ne sont pas améliorées.

__________

Références citées

Georges Chavanes et Jean-Louis Née, 2012, Leroy-Somer : Aventure industrielle et humaine du XXe siècle, Bordeaux, Éditions Sud-Ouest.

Elise Chiron, Yves Roquelaure, Catherine Ha, Annie Touranchet, Anne Chotard, Patrick Bidron, François Leroux, Annick Mazoyer, Marcel Goldberg, Ellen Imbernon, Béatrice Ledenvic, 2008, Les TMS et le maintien en emploi des salariés de 50 ans et plus, Santé Publique, Vol. 20, pp 19-28.

Fanny Gallot, 2014, Les « crises de nerfs » des ouvrières en France dans les années 1968 : politisation d’une manifestation genrée de souffrance individuelle ? Nouvelle revue de psychosociologie, 1, n° 17, pp 31-44.

Bruno Garoche, 2016, L’importance toujours prépondérante des troubles musculo-squelettiques, Dares Résultats, n° 81.

Danièle Linhart, 1991, Le torticolis de l’autruche : l’éternelle modernisation des entreprises françaises, Le Seuil, coll. « Sociologie ».

Marc Loriol, 2000, Le temps de la fatigue. La gestion sociale du mal-être au travail, Paris, Anthropos, coll. « Sociologiques »

Marc Loriol, 2020, Pourquoi la pénibilité est une question centrale dans le débat sur les retraites, Les Mondes du Travail (hors–série sur les mobilisations et les grèves de l’hiver 2019-2020), février, p. 51-56.

Marc Loriol, 2021, Les vies prolongées des usines Japy. Le travail ouvrier à Beaucourt de 1938 à 2015, Editions du Croquant, col. « Témoignages ».

Karen Messing, 2022, Le deuxième corps. Femmes au travail, Femmes au travail, de la honte à la solidarité, Ecosociété.

La Mutuelle Générale, 2018, Epidémie de troubles musculo-squelettiques, vigilance chez les femmes, Le Mag du 1 février.

Vincent Porhel, 2007, Les femmes et l’usine en Bretagne dans les années 1968 : une approche transversale au fil de trois situations d’usine (1968-1974), Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 114-3.

Alain Wisner, 1985, Quand voyagent les usines: essai d’anthropotechnologie, Syros.

https://www.jean-jaures.org/publication/la-penibilite-au-travail-un-sujet-eminemment-politique/