Coupe du monde 2022 : quand surexploitation, pétrodollars et grand spectacle font bon ménage

Par Stéphen Bouquin //

Le coup d’envoi a été donné. Plus d’un million de supporters sont attendus pour assister aux matchs de l’édition 2022 de la Coupe du monde. Des centaines de vols sont programmés chaque jour. Tous ces supporters résideront dans des hôtels flambant neufs et prendront place dans des stades entièrement climatisés, construits par des centaines de milliers de travailleurs migrants.

En 2010, la Fifa a décidé, par un vote de 14 voix contre 8, d’attribuer au Qatar l’organisation de la Coupe du monde de football 2022. Cette décision – que l’ancien dirigeant de la Fifa Sepp Blatter regrette – a été arrachée grâce à une opération de corruption de grande envergure. En 2011, Jack Warner, vice-président de la Fifa, a publié des preuves que le Qatar avait versé 5 millions de dollars à plusieurs dirigeants de la Fifa, en échange de leur soutien à la candidature de Doha. Le média Qatari Al Jazeera aurait quant à lui fait un don de 880 millions de dollars à la Fifa.

Les médias ont amplement commenté l’impact écologique désastreux, des stades air-conditionnés aux pelouses arrosées avec de l’eau désalinisée (10 000 litres par terrain par jour), sans oublier les centaines de vols quotidiens, les millions de mettre cubes de béton pour ériger les infrastructures et le transport des matériaux. Que le Qatar soit un pays notoirement répressif à l’égard des droits des femmes, des LGBTQ+ ou tout simplement des droits syndicaux est également dénoncé à juste titre. Mais le coût social et humain de cette coupe de monde est sans commune mesure.

L’enfer de la surexploitation

Depuis plusieurs années, le Qatar est au centre d’une polémique à propos de la maltraitance des travailleurs migrants. Si les conditions de travail sont déplorables et les salaires misérables, ce sont surtout les 6 500 décès, un chiffre absolument ahurissant, qui fait scandale.

Sept nouveaux stades ont été construits, ainsi qu’un nouvel aéroport, plusieurs lignes de métro, un système routier et plus d’une centaine d’hôtels. En réalité, c’est une ville entièrement nouvelle qui a été édifiée de toutes pièces en quelques années. Le coût de l’opération dépasse les 200 milliards de dollars, là où la Coupe du monde en Russie (2018) avait coûté 18 milliards de dollars et celle du Brésil environ 19 milliards de dollars.

Pour organiser cette coupe du monde, il fallait bien construire des infrastructures capables d’accueillir, pour quelques semaines, plusieurs centaines de milliers de personnes. Or le Qatar, qui est un petit pays (11 600 km2), ne compte que 350 000 Qataris et près de 3 millions d’étrangers, essentiellement des travailleurs migrants. Parmi eux, plus d’un million a travaillé dans le secteur du bâtiment et environ 200 000 sont à l’œuvre comme travailleuses domestiques.

La plupart des travailleurs migrants sont originaires du Bangladesh, du Népal, de l’Inde ainsi que du Kenya et des Philippines. Selon une enquête publiée par The Guardian (21/02/2021) au moins 6 500 travailleurs y sont décédés au cours des dix dernières années, soit une moyenne de 12 morts par semaine [1]. Ces chiffres sont basés sur les décès répertoriés par les ambassades des principaux pays pourvoyeurs de main-d’œuvre. Plusieurs ambassades, dont celle du Kenya et des Philippines, ont refusé de transmettre des informations, ce qui suggère que le nombre de décès devrait certainement être supérieur…

Le Bureau international du travail (BIT) et la Confédération européenne des syndicats (CES) indiquaient que, en 2021, plus de 50 travailleurs sont décédés et plus de 37 000 ont été blessés au cours d’accidents survenus pendant leur travail. Pour le gouvernement Qatari, seuls 34 travailleurs seraient morts sur les chantiers. C’est possible, mais les chiffres officiels n’intègrent ni les décès par infarctus, ni les suicides, ni ceux liés aux conditions de vie. Les travailleurs qui se sont suicidés une fois qu’ils ont constaté qu’il leur était impossible d’envoyer de l’argent à leur famille restent donc hors de la comptabilité officielle. Pour obtenir une place sur un chantier au Qatar, les travailleurs doivent soudoyer les recruteurs et verser de 2 000 à 4 000 dollars. Après leur arrivée, leur maigre salaire est réduit de moitié par les recruteurs qui remboursent le prêt concédé aux candidats. Les enquêtes ont relevé plusieurs incendies dans les dortoirs ayant entraîné la mort par asphyxie. Dans d’autres cas, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et l’électrocution des résidants. En Inde, des familles de défunts ont formé des collectifs pour éclaircir les raisons du décès des membres de leur famille.

Citons le cas emblématique : Madhu Bollapally, 43 ans, a laissé sa femme Latha et son fils Rajesh, 13 ans, en Inde, pour un emploi au Qatar en 2013. Ils ne l’ont jamais revu. Une nuit de fin 2019, lorsque son colocataire est rentré dans le dortoir, il a trouvé le corps de Bollapally sur le sol. Comme des milliers d’autres décès soudains et inexpliqués, son décès a été enregistré comme étant dû à une insuffisance cardiaque pour causes naturelles. Bien qu’il ait travaillé pour son employeur pendant six ans, sa femme et son fils n’ont reçu que 114 000 roupies (1 400 euros) en compensation et en salaire non versé. Rajesh n’a aucune idée de la raison du décès de son père. « Il n’avait aucun problème de santé, a-t-il déclaré. Il n’y avait rien d’anormal chez lui. » (The Guardian, 21/02/2021.)

Selon les données obtenues par l’équipe de journalistes, 69 % des décès des travailleurs indiens, népalais et bangladais sont classés comme naturels. Chez les travailleurs Indiens, ce taux atteint 80 %. En 2016, une enquête d’Amnesty International [2] révélait que des centaines de milliers de travailleurs continuaient à travailler dans des conditions extrêmes : 10 heures par jour même à 45 °C à l’ombre, sans nécessairement être pourvus de façon suffisante en eau potable. A la suite de ces divulgations, le gouvernement a décidé d’interdire le travail à l’extérieur de 11 h 30 à 15 h pendant les mois de juin à août. Mais cela n’empêchait nullement la poursuite du travail à l’intérieur, avec des températures toujours très élevées [3].

Faut-il s’étonner que les décès par infarctus, considérés comme « naturels », frappent des jeunes travailleurs de moins de 30 ans ? Selon l’OMS, le seuil maximal de WGBT (wet-bulb globe temperature, indice tenant compte de l’humidité et de la température de l’air) serait de 28 °C. Au-delà de ce seuil, le corps humain est sévèrement menacé par un stress thermique lorsque les durées d’exposition dépassent 15 minutes toutes les heures. Même si le Qatar a ratifié les six conventions de base du BIT, comme l’interdiction du travail forcé et l’obligation de mettre en place un service d’inspection du travail, la réalité est toute autre. Jusqu’en 2020, les travailleurs avaient besoin d’une autorisation de leur employeur pour pouvoir quitter le pays ou changer d’employeur. A l’instar d’autres pays du golfe Persique, le Qatar appliquait jusqu’il y a très récemment le système Kafala. Le « Kafala » rend l’employeur « responsable » du travailleur étranger recruté (suprême ironie, il est considéré comme son « parrain »). C’est donc l’employeur qui détermine les entrées et sorties du territoire, qui garde le passeport et qui assure la fourniture d’un logement pour lequel il est autorisé à retenir des frais d’entretien.

En 2020, l’ONG Human Rights Watch publiait un rapport d’enquête sur les conditions de travail du pays. Autour de Doha, des centaines de milliers de travailleurs migrants ont vécu dans des baraquements sans isolation, avec la possibilité de prendre seulement deux douches par semaine, en travaillant 6 jours sur 7, en général 12 heures par jour. Attirés par la promesse d’être payés 350 dollars par mois, en réalité ils n’en touchent que 250, après déduction des frais d’entretien que l’employeur avance.

« Les conclusions de ce rapport montrent que dans tout le Qatar, les employeurs, ainsi que les sociétés pourvoyeuses de main-d’œuvre, retardent, retiennent ou déduisent arbitrairement les salaires des travailleurs. Les employeurs retiennent souvent le paiement des heures supplémentaires garanties par contrat et les indemnités de fin de service, et ils violent régulièrement leurs contrats avec les travailleurs migrants en toute impunité. Dans les cas les plus graves, les travailleurs ont confié à Human Rights Watch que les employeurs avaient tout simplement cessé de leur verser leur salaire, et qu’ils avaient alors du mal à se nourrir. Traduire les employeurs et leurs entreprises devant les comités de résolution des conflits du travail [mis sur pied en 2018, NDLR] est difficile, coûteux, long, inefficace et peut souvent entraîner des représailles. Les travailleurs décrivent l’action en justice comme un ‘Catch 22’ – un vrai dilemme car ils seront de toute manière endettés, qu’ils introduisent une procédure ou pas. »

Plus de 18 millions de travailleurs migrants des pays du Golfe seraient encore soumis au système Kafala. A la suite de résolutions votées au Parlement européen, des missions d’enquête de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, le Qatar a néanmoins commencé à modifier ses réglementations en matière de droit du travail [4]. Mais procéder ainsi au moment où les chantiers s’achèvent relève avant tout d’une grande hypocrisie.

Ainsi, depuis 2021, les travailleurs ont théoriquement le droit d’adhérer à un syndicat, sauf qu’il n’en existe pas. Lorsqu’ils quittent leur employeur au cours de la première année après leur recrutement, l’employeur suivant a l’obligation de rembourser les frais de formation au précédent. Fait unique dans le golfe Persique, le Qatar a introduit un salaire minimal de 1 000 riyals (290 euros), une somme dérisoire quand on sait qu’un grand nombre de travailleurs migrants financent leur recrutement, et qu’il leur faut au minimum un an pour rembourser les sommes dues. De fait, la fixation contrainte de la main-d’œuvre demeure la norme en vigueur. Ce régime de travail forcé s’appuie également sur le système de « dortoirs » tandis que le retard systématiquement dans les arriérés de paiement des salaires permet de d’enfermer les travailleurs dans la servitude.

Les pétrodollars ont trouvé leur paradis artificiel

Faut-il le rappeler, le foot est un business qui rapporte tellement d’argent que le nombre de clubs rachetés par des investisseurs du golfe Persique, des oligarques russes (avant la guerre en Ukraine) ou de simples multimillionnaires se comptent désormais par dizaines en Europe.

Pour le Qatar, la Coupe du monde est une bénédiction qui ne peut que consolider les sommes astronomiques investies dans le secteur du football. Outre le PSG propriété de la famille Qatari Nasser al-Khelaïfi, le FC Barcelone est lourdement sponsorisé par Qatar Airways et il ne faut pas oublier les clubs de Manchester City, Newcastle, Aston Villa et Sheffield qui sont tous tombés dans l’escarcelle d’investisseurs d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis ou d’Égypte.

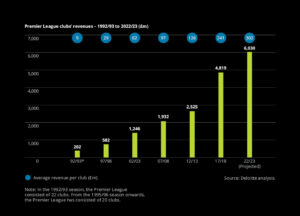

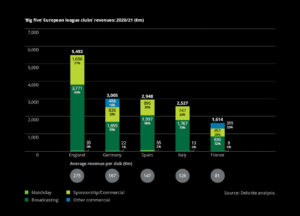

En dépit d’une perte totale des recettes de la vente de places pour les matchs de la saison 2020-2021, le marché européen du football a connu une croissance de 10 % de ses recettes et atteint désormais la somme astronomique de 27,6 milliards d’euros. La firme de consulting Deloitte observe dans son Rapport d’analyse sur les finances du foot Deloitte qu’au cours de la saison 2020-2021, malgré la fermeture des stades, le revenu moyen par club de Premier League a dépassé, pour la quatrième fois, le montant de l’année précédente. Avec un chiffre d’affaires total de 5 milliards de livres sterling, en hausse de plus de 2 400 % par rapport à la moyenne des années 1990, le foot est un business qui coûte peu par rapport à ce qu’il rapporte. Et les perspectives sont radieuses puisque les revenus des clubs de Premier League devraient dépasser les 6 milliards de livres sterling lors de la saison 2022-2023, notamment grâce aux nouveaux accords de diffusion et au retour à des stades complets.

En dépit d’une perte totale des recettes de la vente de places pour les matchs de la saison 2020-2021, le marché européen du football a connu une croissance de 10 % de ses recettes et atteint désormais la somme astronomique de 27,6 milliards d’euros. La firme de consulting Deloitte observe dans son Rapport d’analyse sur les finances du foot Deloitte qu’au cours de la saison 2020-2021, malgré la fermeture des stades, le revenu moyen par club de Premier League a dépassé, pour la quatrième fois, le montant de l’année précédente. Avec un chiffre d’affaires total de 5 milliards de livres sterling, en hausse de plus de 2 400 % par rapport à la moyenne des années 1990, le foot est un business qui coûte peu par rapport à ce qu’il rapporte. Et les perspectives sont radieuses puisque les revenus des clubs de Premier League devraient dépasser les 6 milliards de livres sterling lors de la saison 2022-2023, notamment grâce aux nouveaux accords de diffusion et au retour à des stades complets.

Le football féminin commence à peine à se développer et suscite déjà un engouement du côté des investisseurs. Les prévisions pour la Coupe du monde sont tout aussi mirobolantes. Elle devrait rapporter au minimum 5 milliards de dollars, dont 3 milliards rien qu’en de droits de retransmission. Le solde devrait être pourvu grâce aux revenus publicitaires et à la vente des billets d’entrée. Il faut savoir qu’une place sur les gradins à l’arrière coûte déjà 250 euros tandis que qu’une place pour la finale vaut près du triple. Quant aux loges VIP, on peut compter 50 000 par match. Faites le calcul vous-même : 32 matchs avec une assistance moyenne de 40 000 spectateurs multipliés par 250 euros…

Le football féminin commence à peine à se développer et suscite déjà un engouement du côté des investisseurs. Les prévisions pour la Coupe du monde sont tout aussi mirobolantes. Elle devrait rapporter au minimum 5 milliards de dollars, dont 3 milliards rien qu’en de droits de retransmission. Le solde devrait être pourvu grâce aux revenus publicitaires et à la vente des billets d’entrée. Il faut savoir qu’une place sur les gradins à l’arrière coûte déjà 250 euros tandis que qu’une place pour la finale vaut près du triple. Quant aux loges VIP, on peut compter 50 000 par match. Faites le calcul vous-même : 32 matchs avec une assistance moyenne de 40 000 spectateurs multipliés par 250 euros…

Le sport-spectacle, quintessence de l’aliénation ?

Il est n’est sans doute pas inutile d’opérer un retour aux sources de la critique du sport comme phénomène politique, idéologique et économique. Sur ce plan, on peut difficilement laisser de côté la contribution de Jean-Marie Brohm, sociologue émérite de l’université de Montpellier. Pour Brohm, le sport-spectacle est à la fois une arme idéologique, un mode de gouvernance politique et une activité extrêmement profitable sur le plan économique. Au niveau idéologique, le sport permet de reconstituer le corps sur des bases capitalistes : en travaillant les gestes, les mouvements, l’agilité et la dextérité, le sport mobilise les corps et les esprits dans une logique compétitive, en valorisant l’excellence, par l’entraînement, le renoncement. Quelle que soit la discipline sportive, la compétition devient le mode de sélection et de hiérarchisation, du local au global. Pour Brohm, le sport-spectacle capitaliste se représente comme un « apaiseur social », comme un « intégrateur social » qui réduirait la violence et canaliserait les pulsions sexuelles alors qu’en réalité, il exacerbe le culte de la performance. Sur le plan politique, le sport de masse est devenu un outil d’encadrement et de mobilisation des ferveurs et des passions, une source d’identification nationale et un exutoire des frustrations sociales. Last but not least, le sport de masse – que le football incarne de la manière la plus complète – est un spectacle qui mobilise des « foules solitaires » qui permettent une accumulation capitalistique absolument disproportionnée par rapport à son utilité sociale réelle.

Il est indéniable que cette critique du sport capitaliste va jusqu’à la racine des choses. En même temps, elle me semble aussi très élitiste et beaucoup trop fonctionnaliste. A l’origine, le football était cette « religion laïque du prolétariat » comme le disait l’historien marxiste Eric Hobsbawn. Pour Albert Camus, « tout ce que je sais avec certitude à propos de la moralité et des obligations, je le dois au football… ». Quant à Antonio Gramsci, dans un court article de 1918 publié dans Avanti, il considérait que « le football incarne un modèle de société individualiste qui exige l’initiative, la compétition et le conflit. Mais il est également régulé par la règle non écrite du fair-play. Paysage ouvert, libre circulation de l’air, poumons sains, muscles forts, toujours tendus vers l’action. (…). »

Certes, ces points de vue datent et depuis les années 1990, la marchandisation et la commercialisation ont dénaturé le football, les championnats européens et bien sûr les coupes du monde. Depuis l’arrêt Bosman (1995), le nombre de joueurs étrangers par club n’est plus limité, ce qui a démultiplié les transferts et accru les montants qui les accompagnent. La starification et les paris ont accompagné un accroissement continu des droits de retransmission qui ont à leur tour généré des revenus exorbitants.

Mais à l’origine, le football n’était rien d’autre qu’une activité sportive ludique, un loisir ouvrier au même titre que la course cycliste. Il s’agit aussi d’un sport collectif au demeurant, à l’inverse de l’athlétisme, du tennis ou du golf. Au début de la professionnalisation, un joueur ne pouvait gagner plus de deux fois le salaire d’un ouvrier…

Même si le football s’est « gentrifié », massifié, globalisé et qu’il est devenu une activité extrêmement lucrative pour les investisseurs, un grand nombre de clubs sportifs gardent une identité classiste, avec des clubs de supporters marqués à l’extrême gauche, parfois protagonistes dans les choix de gestion du club. Il suffit de penser aux clubs tels que FC Livourne, le Borussia Dortmund, Standard de Liège, Corinthians au Brésil, Sankt Pauli de Hambourg, Celtic Glasgow, Liverpool, Beşiktaş d’Istambul, Hapeol de Tel Aviv ou l’AEK d’Athènes. Les ultras de ces clubs se manifestent comme syndicalistes, pro-accueil des réfugiés, opposés au sexisme à l’homophobie, antiracistes, pro-palestiniens, favorables au boycott de la coupe du monde et prennent parfois la défense de manifestants contre la répression policière. Comme aliénation, il y a pire… Mais ce sont aussi des réalités minoritaires. Assister à un match de première ligue est devenu un passe-temps très onéreux. Au Royaume-Uni, le prix moyen d’un billet dans les tribunes de clubs comme Manchester United ou Liverpool a connu augmentation de 750% ou 1 100 % depuis les années 1990. Ne parlons pas des déplacements ou de la participation à des tournois. De ce point de vue-là, il n’y a aucun doute : excepté les noyaux durs d’inconditionnels, les supporters de football qui assistent aux matchs n’appartiennent que marginalement au monde ouvrier et populaire…

Même si le football s’est « gentrifié », massifié, globalisé et qu’il est devenu une activité extrêmement lucrative pour les investisseurs, un grand nombre de clubs sportifs gardent une identité classiste, avec des clubs de supporters marqués à l’extrême gauche, parfois protagonistes dans les choix de gestion du club. Il suffit de penser aux clubs tels que FC Livourne, le Borussia Dortmund, Standard de Liège, Corinthians au Brésil, Sankt Pauli de Hambourg, Celtic Glasgow, Liverpool, Beşiktaş d’Istambul, Hapeol de Tel Aviv ou l’AEK d’Athènes. Les ultras de ces clubs se manifestent comme syndicalistes, pro-accueil des réfugiés, opposés au sexisme à l’homophobie, antiracistes, pro-palestiniens, favorables au boycott de la coupe du monde et prennent parfois la défense de manifestants contre la répression policière. Comme aliénation, il y a pire… Mais ce sont aussi des réalités minoritaires. Assister à un match de première ligue est devenu un passe-temps très onéreux. Au Royaume-Uni, le prix moyen d’un billet dans les tribunes de clubs comme Manchester United ou Liverpool a connu augmentation de 750% ou 1 100 % depuis les années 1990. Ne parlons pas des déplacements ou de la participation à des tournois. De ce point de vue-là, il n’y a aucun doute : excepté les noyaux durs d’inconditionnels, les supporters de football qui assistent aux matchs n’appartiennent que marginalement au monde ouvrier et populaire…

Dans l’ombre des stars, le « footballariat » des travailleurs sportifs

Dans l’histoire du football, le FC Göteborg occupe une place assez singulière et révélatrice que le documentaire « Les derniers prolétaires du foot » (2011) raconte avec brio. Göteborg est un club amateur qui connait une ascension en première ligue dans les années 1970. Formé par des amateurs, tous ouvriers (plombiers, cuisiniers, soudeurs, chaudronniers, mécaniciens) et syndicalistes, le FC Göteborg perce en coupe en d’Europe et gagne en 1982 la finale de l’UEFA contre Hambourg avec un score de 3 – 0. En 1986, Göteborg joue la demi-finale contre le FC Barcelone et gagne à nouveau par 3 – 0 à domicile. Lors du match retour, l’arbitrage aurait été des plus injustes et les tirs au but donnent le ticket pour la finale de l’UEFA au club catalan.

Dans l’histoire du football, le FC Göteborg occupe une place assez singulière et révélatrice que le documentaire « Les derniers prolétaires du foot » (2011) raconte avec brio. Göteborg est un club amateur qui connait une ascension en première ligue dans les années 1970. Formé par des amateurs, tous ouvriers (plombiers, cuisiniers, soudeurs, chaudronniers, mécaniciens) et syndicalistes, le FC Göteborg perce en coupe en d’Europe et gagne en 1982 la finale de l’UEFA contre Hambourg avec un score de 3 – 0. En 1986, Göteborg joue la demi-finale contre le FC Barcelone et gagne à nouveau par 3 – 0 à domicile. Lors du match retour, l’arbitrage aurait été des plus injustes et les tirs au but donnent le ticket pour la finale de l’UEFA au club catalan.

Depuis lors, le monde du foot a bien changé. Les montants drainés par les retransmissions dépassent les milliards d’euros. Le mercato mobilise chaque année des sommes astronomiques : 900 millions d’euros rien qu’en Angleterre, 650 millions en Espagne et 400 à 500 millions en Italie, Allemagne ou en France. Les rémunérations des joueurs brassent également des centaines de millions d’euros, tout comme les recettes publicitaires.

Avec une massification des retransmissions à l’échelle mondiale, seuls quelques championnats attirent les gros investisseurs, laissant dans l’ombre et l’oubli les compétitions dans les pays périphériques ou les ligues de deuxième ou de troisième division. Cela signifie aussi que dans l’ombre des stars qui ramassent des millions à la seconde errent des dizaines de milliers de joueurs qui se forment dès le plus jeune âge, qui s’entraînent, sacrifient leurs études et une vie de famille dans l’espoir d’entrer un jour dans le panthéon des joueurs du mercato.

Pour le sociologue et ancien joueur de football Pierre-Cédric Tia, il y a lieu de parler d’un « footballariat » comme espace social à la fois objectif et subjectif où évoluent les ex-apprentis, des joueurs forgés par une persévérance vocationnelle, portant en bandoulière un ethos sportif qui proscrit tout abandon [5]. Même si 90% des apprentis ne seront jamais des joueurs professionnels, ils continuent « à y croire » pendant des années, en supportant la précarité et l’incertitude quant à leur destin sportif. De ce point de vue-là, on peut dire que le marché des travailleurs sportifs est un modèle idéal-typique du marché du travail tout court où la précarité est souvent vécue comme un mal nécessaire avant la rédemption par l’ascension sociale. Mais au final, celle-ci n’est qu’illusion puisque seul une infime minorité finira par gravir l’échelle sociale. De ce point de vue-là, on peut dire que le « footballariat » est aussi un prolétariat qui s’ignore. Ce qui n’est pas forcément le cas de ceux qui ont construit les stades, ni de celles qui nettoient les chambres d’hôtel…

(22 novembre 2022)

Références

- Brohm, J-M (1992), Sociologie politique du sport, 1976, deuxième édition, Presses Universitaires de Nancy.

- Un entretien avec J-M. Brohm http://1libertaire.free.fr/Brohm05.html

- Tia, Pierre-Cédric (2019), « Les paradoxes de l’excellence : enquête sociologique dans le footballariat hexagonal », Thèse de doctorat en Sociologie, sous la direction de Stephen Bouquin, Soutenue le 02-12-2019, à l’Université d’Evry – Paris-Saclay.

[1] https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022

[2] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031

[3] https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/02/revealed-hundreds-of-migrant-workers-dying-of-heat-stress-in-qatar-each-year

[4] https://www.hrw.org/news/2020/09/24/qatar-significant-labor-and-kafala-reforms

[5] voire aussi Pierre-Cédric Tia, « Rebondir après « l’échec » en centre de formation : analyse séquentielle des trajectoires socioprofessionnelles d’ex-apprentis footballeurs », in Temporalités [En ligne], 25 | 2017, mis en ligne le 21 septembre 2017, consulté le 22 novembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/3702 ; DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.3702 et https://www.liberation.fr/sports/2019/08/12/le-football-ne-suspend-que-temporairement-les-inegalites-sociales_1744971/