Quand l’inflation remet le salaire au cœur de la question sociale

Par Stéphen Bouquin

La crise inflationniste de trois dernières années représente un tournant majeur pour des centaines de millions de travailleurs. Dans beaucoup de pays, les salaires ne sont plus ajustés automatiquement à l’inflation. Tant que celle-ci variait de 1,5 à 2,5%, l’érosion du pouvoir d’achat pouvait facilement être contrecarrée par une négociation collective ajustant les salaires à l’évolution du coût de la vie. Dans ce premier article d’une trilogie, je propose d’analyse plus détail l’ampleur de la perte de pouvoir d’achat que représente une hausse inflationniste lorsque celle-ci est non-contrecarrée par des mesures adéquates. Dans le deuxième volet, je présenterai en détail le cas de la Belgique, seul pays qui connaît encore un système d’indexation automatique des salaires. Dans un troisième article, je reviendrai sur l’ampleur de la paupérisation salariale comme phénomène social et les moyens de la combattre en considérant que ce phénomène -– tout comme la précarisation – est ni inéluctable ni irréversible.

1 – Un choc inflationniste inattendu

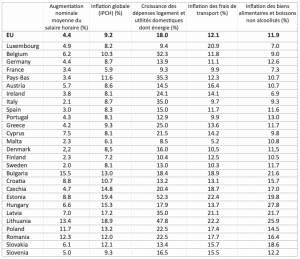

Au cours de l’année 2022, selon les calculs de l’Institut Syndical Européen (ETUI)[1], les dépenses les plus élémentaires, comme l’énergie, les biens alimentaires, le logement ou les frais de transports, ont augmenté jusqu’à quatre fois plus vite que les salaires. Certes, le salaire horaire moyen a également augmenté de 4,4% mais le taux d’inflation s’élevait à 9,2 % pour l’UE[2].

Les salaires réels, qui fournissent la seule information pertinente sur l’évolution des rémunérations après la prise en compte de l’inflation, ont dès lors subi un recul important dans tous les États membres de l’UE.

Cette situation n’avait rien à voir avec la « stagflation » des années 1970 puisque les bénéfices nets des entreprises ont augmenté et que le taux de marge s’est maintenu à des niveaux élevés dans la plupart des pays. C’est en réponse à cette situation que des économistes ont évoqué la greedflation [3], fondée sur l’existence de surprofits, de rentes monopolistique et d’une hausse des prix liée à la spéculation.

La question des surprofits, de taux de marge qui se sont maintenus à des niveaux élevés malgré la pandémie est loin d’être anodine mais je préfère la traiter ultérieurement dans un autre article spécialement dédié à cet aspect.

Dans ce premier article, je pense indispensable de mettre d’abord la focale sur les effets de la hausse inflationniste des dernières années. Je commencerai par présenter quatre graphiques qui parlent en grande partie pour eux-mêmes. Le premier montre l’évolution de l’inflation moyenne dans l’UE. Le deuxième montre l’inflation cumulée entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2023. Le troisième graphique montre l’évolution des salaires réels que je propose d’affiner présentant l’ampleur de la baisse des salaires réels suivant les secteurs d’activités et au niveaux de qualification.

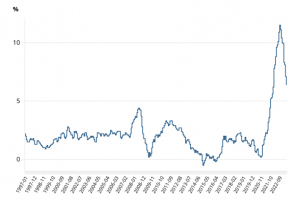

Fig. 1 – Evolution annuelle du taux d’inflation dans l’UE (janvier 1997- juin 2023)

Lecture : La hausse inflationniste se concentre sur la période T4 2021 et T12023.

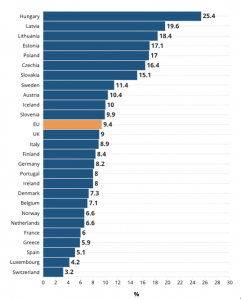

Fig. 2 – Taux d’inflation cumulée sur la période (T4 2021 et T12023)

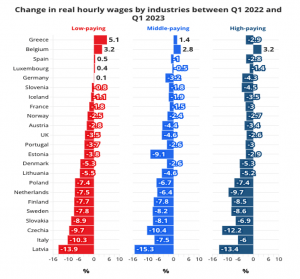

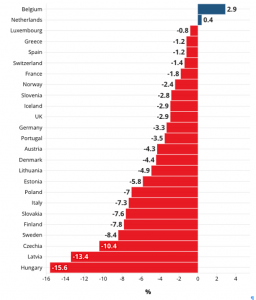

Fig. 3 – Evolution des salaires réels (horaires) du T1-2022 au T1-2023

Mais il est probable que le choc inflationniste n’ait pas eu les mêmes effets selon les profils d’emploi (niveau de qualification), les secteurs d’activité (permettant ou non un ajustement des salaires à l’évolution du coût de la vie) ou encore la capacité des organisations syndicales d’imposer par la négociation collective un rattrapage rapide qui bloque en quelque sorte la chute de salaires réels.

Figure 4 – Evolution des salaires horaires réels par secteur d’activité / niveau moyen de rémunération entre T1-2022 et T1-2023

On peut observer que dans certains pays, les secteurs d’activités ont amorti le choc inflationniste différemment. En France, l’indexation automatique du salaire minimum a certainement protégé les bas salaires ou les niveaux de qualification inférieurs. En Espagne, en Allemagne et en Grèce, les bas salaires ont également moins souffert d’une perte du pouvoir d’achat et les salaires réels ont donc été protégés par des ajustements à la hausse des montants.

La tendance globale est néanmoins clairement identifiable : le choc inflationniste s’est traduit par une perte de pouvoir d’achat et une baisse du « salaire réel » de l’ordre de 4 à 5 % en moyenne avec des reculs plus importants de 7-8 ou 10% dans certains pays. Ces variations sont avant tout le produit de mesures limitant la hausse des prix ou d’une compensation spontanée ou impulsée des salaires.

L’hémorragie du pouvoir d’achat semble avoir été arrêtée en 2023 même si l’Institut syndical européen constate que les salaires réels ont continué à se tasser de 0,8% en moyenne au deuxième trimestre 2023 (par rapport au même trimestre de 2022). [4]

Mais l’inquiétude demeure. Pour la secrétaire générale de la CES, Esther Lynch : « Les syndicats ont obtenu des augmentations salariales indispensables qui ont protégé nos membres des pires effets de la crise du coût de la vie provoquée par les profits des entreprises. Mais il y a trop d’échappatoires qui permettent aux entreprises d’esquiver les négociations collectives. Notre constat est sans appel : deux ans après le début de la crise inflationniste, le pouvoir d’achat des travailleurs n’a toujours pas été correctement rétabli. »[5]

Pour Esther Lynch, cette situation est non seulement à l’origine de la misère de millions de travailleurs et de leurs familles, mais pousse les économies vers une nouvelle récession. « Nous avons désespérément besoin de mettre plus d’argent dans les poches des travailleurs, qui le réinvestissent dans l’économie locale, au lieu de laisser les ultra-riches empiler des milliards sur leurs comptes offshore. À l’approche des prochaines élections européennes, nous demandons à nos 45 millions de membres de voter pour des partis qui donneront aux travailleurs le pouvoir d’obtenir des augmentations de salaire justes et équitables. »

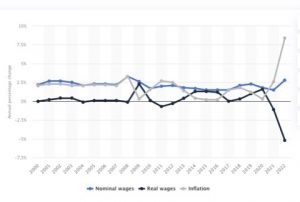

Le ralentissement de l’érosion des salaires réels est avant tout le résultat d’une inflation moindre, passant de 12% en octobre 2022 à 4% vers la fin de l’année 2023. Toutefois, aucun signe invite à croire qu’un mouvement de rattrapage salarial aurait commencé. Même si la BCE et la Commission Européenne évoquent une hausse moyenne des salaires de 5,9 % en 2023 pour la zone euro, cette augmentation est loin de compenser la baisse des salaires réels enregistré au cours de l’année précédente. Pour les économistes du WSI de la Hans Böcklerstiftung, il ne fait aucun doute que sur une base cumulée, de 2021 à 2024, les salaires réels ont enregistré un recul net de 5 à 7%, excepté pour la Belgique, qui apparaît de ce fait comme une « anomalie ». J’y reviendrai dans un deuxième article spécifiquement dédié au système d’indexation automatique belge.

Dans l’immédiat, je pense utile de signaler que même les hautes sphères de la Commission européenne demeurent très prudents quant à l’éventualité d’un rattrapage salarial dans les années à venir. En effet, le rapport Labour Markets and wage development in 2023 (publié début 2024 sous la responsabilité de la DG ‘Emploi et Affaires sociales et inclusion’) constate que « les pertes de salaires réels qui ont été enregistrées depuis la fin de 2021 pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages et continuent à faire des ravages (sic). La détresse financière des travailleurs s’est accrue de manière significative et le taux de privation matérielle et sociale de l’ensemble des travailleurs a augmenté considérablement.» (re-sic). En même temps, le constat est fait que « le choc social provoqué par la crise inflationniste a été moins brutal que les effets provoqués par la crise financière de 2007-2008, notamment grâce à la résilience des marchés de l’emploi et à l’efficacité de la réponse à la crise au niveau de l’UE et au niveau national ». Les rédacteurs du rapport observent plusieurs tendances qui paraissent des plus inquiétantes :

- La tendance à la convergence des salaires entre les états-membres de l’UE s’estompe ou recule ;

- Les écarts salariaux entre les états-membres, tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci tend à s’accroître ;

- Les inégalités salariales au sein des états-membres se creusent, et la composante des travailleurs à bas salaires, surtout des femmes, connaît une augmentation notable. La combinaison de bas salaires et du temps partiel involontaire conduit ces travailleuses dans une situation de pauvreté laborieuse duquel il est très difficile de sortir ;

- Last but not least, la tendance lourde d’une stagnation salaires, qui a débuté à la suite de la crise financière de 2008, se prolonge et évolue dans certains pays vers une tendance à la baisse des salaires réels. Une partie du salariat est en train de basculer d’une situation de « modération salariale permanente » vers une condition de pauvreté laborieuse structurelle. La figure 5 illustre parfaitement ces constats.

Fig. 5 – Evolution annuelle des salaires nominaux et réels pour la zone euro (2000-2022)

L’Italie est le pays qui incarne le mieux le basculement d’une stagnation à baisse des salaires. Toutefois, la France n’est pas en reste – surtout depuis 2017 – car il apparaît que les salaires réels y subissent une érosion significative que même l’augmentation du Smic, pourtant indexé sur l’inflation, ne semble pas en mesure de contrecarrer.

Fig. 6 – Evolution annuelle du salaire moyen en France (2015-2023). (Salaire Moyen Par Tête – SMPT)

S’il est vrai que les données d’Eurostat, de la BCE, de l’OCDE ou de la Banque Mondiale ne sont pas toujours homogènes, les variations statistiques ne contredisent nullement les traits fondamentaux que nous avons identifié ici. En effet, globalement le diagnostic est le même : après avoir subi une décennie de modération salariale, les années récentes se caractérisent par une baisse des salaires réels, de 4 à 5%, parfois jusqu’à 10 ou 15%. Mais, il faut le souligner également, il existe une pays – la Belgique – où le salariat dans son ensemble échappe à cette tendance lourde.

Certes, « l’anomalie » que représente le cas belge n’est pas de nature à pouvoir inverser la tendance globale, mais son cas révèle qu’il est possible de protéger le pouvoir d’achat tout en préservant une certaine vigueur économique. En effet, l’indexation automatique des salaires et des minima sociaux ne s’est pas traduit par une inflation supérieure ni une baisse de la compétitivité des entreprises mais a plutôt soutenu l’activité économique, ce qui s’est traduit par une croissance du PIB de 1,4% là où les pays tels que l’Allemagne ou la France se trouvent en situation de quasi-récession.

Pour les éditorialistes du Financial Times, sans doute le porte-voix le plus lucide du monde de la finance, il ne fait aucun doute que la compression des salaires et l’érosion du pouvoir d’achat sont des facteurs qui nourrissent l’atonie économique générale initiée par la grande récession de 2008. La « polycrise » – une notion quelque peu évasive qui désigne le caractère systémique de la crise du capitalisme – est donc également et avant tout une crise du modèle néolibéral.

Fig. 7 – Salaires moyens à prix constant et devise locale, indexés sur le niveau de l’année 2000.

De toute évidence, ce modèle néolibéral de croissance propulsé par la mondialisation des échanges et une financiarisation croissante n’est plus à même de générer une croissance (non soutenable au demeurant) ni de garantir une prospérité à de larges secteurs de la population. Ceci est vrai pour les classes laborieuses comme pour certains secteurs des couches moyennes. Bien sûr, les revenus du capital ne s’en tirent pas trop mal – c’est le moins que l’on puisse dire – mais pour les catégories socio-professionnelles qui tirent leurs revenus du travail (à dominance salarié, sinon « indépendant » ou lié à des activités économiques à petite échelle), les temps sont de plus en plus durs. Ce diagnostic mériterait certainement d’être affiné, en intégrant par exemple l’importance du patrimoine immobilier ou des revenus du capital tirés de placements car elles préservent les anciennes et nouvelles générations d’un déclassement vers le « monde d’en bas ».

La tempête inflationniste, même si elle fut passagère – ce qui est loin d’être certain au vu de la crise écologique et des tensions géopolitiques croissantes – a fonctionné comme un accélérateur des inégalités sociales qui sont reflètent, in fine, des inégalités de classe … C’est pourquoi, si jamais il fallait représenter la société visuellement, je commencerai par dessiner une forme qui ne ressemble pas à un losange mais plutôt à une poire dont le haut est en train de grossir tandis que le milieu se contracte et que la moitié inférieure se gonfle tout en s’affaissant …

Pour comprendre le processus de régression sociale actuellement en cours, il ne suffit plus d’évoquer le « déclassement social », un terme fort usité par certains sociologues – de quelle classe vers quelle autre classe sociale ? – ni de se lamenter sur la panne de l’ascenseur social mais commencer par reconnaître que de larges secteurs de la population subissent un processus de «(re)prolétarisation » tant sur le plan objectif que subjectif. Sur le plan objectif car l’accès à la propriété, sans apport de patrimoine, tend à devenir impossible pour de larges secteurs tandis que au niveau de l’emploi, l’insécurité socio-professionnelle augmente. Sur le plan subjectif, cette « involution» correspond effectivement à un sentiment de « déclassement» sauf qu‘il n’est pas toujours facile de comprendre que l’appartenance à la classe moyenne était fondé sur une illusion… En l’absence de mobilisation sociale collective, cette dévolution se traduit forcément par une compétition féroce pour maintenir son rang ou son statut sinon pour tenter de gravir péniblement l’échelle sociale dans une compétition où les perdants sont bien plus nombreux que les gagnants. Le rpocessus de (re)prolétarisation a également pour effet de transformer les interactions sociales à une incessante « lutte des places », avec des orientations sociales qui tendent à devenir de plus en plus utilitaristes, avec des individus-compétiteurs qui adhèrent ou se résignent à jouer le jeu de l’auto-valorisation permanente avec tout la dévalorisation des autres que cela implique.

Forcément, la société des individus en compétition permanente est également source de frustrations et de ressentiments. Pour ces groupes sociaux qui ne comprennent pas pourquoi leur condition est menacée ni comment la dégradation de leur condition sociale pourrait être freinée, il est évident que l’anxiété et l’exaspération doit trouver un exutoire. Cela explique aussi pourquoi les discours «rétropiques » qui agitent l’espoir d’un retour de l’âge d’or de la prospérité fondé sur l’ethnocentrisme et un rejet raciste et classiste des plus vulnérables est en train de gagner une audience de masse.

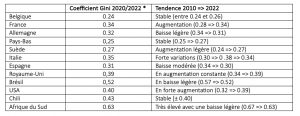

Si jamais la tonalité de ces propos serait trop idéologique, je conseille vivement la lecture de quelques données objectives comme par exemple l’indice Gini. L’indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte de l’ampleur des inégalités sociales (revenus et patrimoine). Variant entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême), les inégalités sont d’autant plus profondes que l’indice de Gini est élevé. Proche de zéro, nous aurions une société très égalitaire (inexistente) ; au-dessus de 0.25 ou 0.30, les inégalités existent mais sont jugulées tandis qu’au-delà de 0.35, la société devient réellement inégalitaire. Dit autrement, les écarts de condition sociale sont de plus en plus profonds et les distances sociales à enjamber de plus en plus grandes.

Ce bref aperçu montre plusieurs choses qu’il me semble important de rappeler en ces temps où la démoralisation et le pessimisme l’emportent trop facilement. Primo, il est faux de dire que le « modèle social européen » a vécu. Pour preuve, dans certains pays, les inégalités reculent, notamment grâce au maintien d’amortisseurs sociaux. Secundo, globalement, le modèle social européen résiste plutôt bien aux turbulences (crise financière, récession et pandémie). En même temps, l’état social est « mal fichu » et en situation de détresse financière. Pensons aux soins de santé particulièrement mal en point dans certains pays ; aux services publics sous-financés donnant lieu à une baisse de qualité des services rendus à la population ; à la crise que traverse les systèmes éducatifs ou encore aux manquements des systèmes de protection sociale avec un accès restrictif aux revenus de remplacement très souvent insuffisants face aux besoins réels. Il faudrait mentionner aussi l’ampleur des besoins sociaux insatisfaits que les citoyens ne pourront jamais, avec les faibles revenus ou le travail mal rémunéré auxquels ils ont encore accès, prendre en charge par eux-mêmes : logements insalubres ou hors de prix ; dégradation de la santé après des années de travail, services sociaux spécifiques en termes d’éducation ou de prise en charge humaine des ainés, etc. Le chantier est vaste et je n’en ferais pas l’inventaire ici…

Je terminerai simplement en rappelant que des reculs sociaux, il y a eu auparavant et que rien n’est perdu. C’est pourquoi j’aborderai dans le second volet de cette série la question de la paupérisation salariale et les modes d’y répondre, en plaçant la focale sur quelques pays très différents dont la trajectoire paraît particulièrement riche d’expériences.

(Rome-Paris 29 mai-2 juin 2024)

Annexe : évolution des salaires nominaux et des coûts de la vie pour l’année 2022.

[1] WSI Report No. 86e, July 2023, WSI European Collective Bargaining Report – 2022 / 2023 – Institute of Economic and Social Research (WSI) of the Hans Böckler Foundation

[2] En réalité, la chute du pouvoir d’achat fut encore plus grande lorsqu’on prend en compte l’augmentation des coûts de la vie les plus essentiels. Les données pour tous les États membres de l’UE sont fournies dans le tableau publiée en annexe de cet article.

[3] contraction de « greed » (vénalité) et inflation

[4] https://www.etuc.org/en/document/end-cost-living-crisis-increase-wages-tax-profits

[5] https://www.etuc.org/en/pressrelease/report-pay-still-not-keeping-prices