Stephen Bouquin (1968 – 2025) – Directeur de la revue Les Mondes du Travail

Ce billet réunit plusieurs textes rédigés à la mémoire de Stephen Bouquin. …

Stephen Bouquin (1968 – 2025) – Directeur de la revue Les Mondes du TravailLire la suite »

Ce billet réunit plusieurs textes rédigés à la mémoire de Stephen Bouquin. …

Stephen Bouquin (1968 – 2025) – Directeur de la revue Les Mondes du TravailLire la suite »

par Samia Moucharik*. (publié initialement dans le n°6 de la revue Les Mondes du Travail (septembre 2008).

Résumé : Cet article propose une analyse des usages d’un concept de « classes populaires » dans les études sur les subjectivités politiques contemporaines. Il apparaît que ce concept inscrit ces études dans une continuité avec le classisme, supposant que les subjectivités politiques relèvent toujours d’une problématique de la conscience sociale, qui se déduit à la fois de l’appartenance à un groupe et d’une vision antagoniste de la société. De plus, ce concept permet une objectivation des subjectivités grâce à la définition d’un rapport spécifique à la politique, caractérisé notamment par la domination et la dépossession. L’objectivation des subjectivités posant un cadre a priori aux enquêtés ainsi que le maintien des analyses dans la continuité classiste ou dans les décombres de la classe ouvrière obligent alors à interroger les résultats d’enquêtes menées sur les subjectivités politiques après la « classe ouvrière ».

Le concept de « classes populaires » connaît depuis les années 1990 un succès grandissant dans les études portant sur les représentations et les subjectivités politiques [1]. Il devient une des principales clés d’interprétation pour analyser le vote aux élections de 2002, et ce, autant pour expliquer le résultat du FN que la perte d’audience du PS [2].

Le succès de ce concept peut surprendre dans la mesure où il est à la fois revendiqué et controversé, y compris par ceux qui l’utilisent. Ainsi, « classes populaires » est présenté comme une notion d’usage difficile, présentant un caractère éminemment flou (Collovald et Sawicki, 1991 : 7-19) et cumulant deux notions elles-mêmes polysémiques et connotées idéologiquement (Rey, 2006 : 547-559). Certes, la critique réflexive fait partie intégrante du « raisonnement sociologique », néanmoins, il est remarquable que ces caractérisations ne conduisent pas à sa disqualification [3].

Les raisons de ses usages se trouvent dans la nécessité pour les sciences sociales de renouveler leurs catégories après la disqualification de celle de « classe ouvrière » – constatée et admise dès les années 1980. Plus précisément, le concept de « classes populaires » permet, après celui de « classe ouvrière », de recomposer un groupe à partir de ses subjectivités politiques. À l’instar de « classe ouvrière », il assure la fonction de désignation objective du groupe par l’identification des subjectivités qui seraient propres à ce groupe.

Néanmoins, la substitution de « classes populaires » à la « classe ouvrière » ne peut être analysée comme ayant lieu entre deux concepts de même statut. « La notion de « classe ouvrière » a été un concept politique ayant du sens pour les ouvriers eux-mêmes, et plus largement pour l’ensemble des classes populaires, pour lesquels la « classe ouvrière » constituait une référence subjective et politique. Les sciences sociales se sont donc appropriées un concept subjectivé en politique pour analyser les formes de pensée, les représentations politiques de cette classe [4]. En revanche, le concept de « classes populaires » se présente comme une catégorie strictement sociologique, dépourvue de toute dimension subjective pour ceux qu’il désigne. Nous verrons qu’il se présente comme une catégorie d’objectivation des subjectivités. Le renversement consistant à utiliser désormais un concept qui ne se présente pas comme à la fois objectif et subjectif, mérite d’être analysé car il comporte des implications problématiques fondamentales dans l’approche des subjectivités politiques contemporaines. Il pose notamment la question du statut et des modalités des enquêtes. Les enquêtes prennent-elles comme point de départ un cadre posé par un concept a priori, ou bien un cadre laissant ouverte l’exploration des subjectivités contemporaines. Trancher cette question est décisif pour repérer la bascule subjective que constitue la péremption de la catégorie de « classe ouvrière », tant du côté des subjectivités politiques qu’au niveau des sciences sociales. Pour ce faire, je propose de débuter la réflexion par l’analyse des enjeux théoriques du concept de « classe » qui se trouve au croisement des sciences sociales, de la politique et des subjectivités politiques [5]. Il sera alors possible de mieux saisir comment « classes populaires » permet d’identifier certes de nouvelles subjectivités apparues après la « classe ouvrière », mais comment celles-ci sont contraintes par un cadre posé a priori.

1 – « Classe » : un concept total aujourd’hui réduit à sa seule dimension politique

« Classe » un « concept total » à la jonction de la politique, des sciences sociales et des subjectivités politiques

Le concept de « classe » occupe une place à part dans la production sociologique en France. La sociologie s’est en effet appropriée un concept politique relevant de la théorie marxiste pour en faire son concept central explicatif de la société et de l’Etat. « Classe » est considéré alors comme un « concept total » produisant une sociologie générale (Dubet, 2003 : 71-80) rendant compte de « phénomènes sociaux totaux » (Bihr et Pfefferkorn, 2004 : 37-53). Il permet en effet d’analyser aussi bien la nature des groupes constituant la société – des « classes sociales » adossées aux rapports de production – que la structuration des différentes classes sous l’égide du conflit – « lutte des classes » – ou de l’alliance. Il rend également compte des subjectivités politiques à partir du concept de « conscience de classe ».

La notion de « classe » se situe donc à la jonction de la théorie politique marxiste et du paradigme scientifique dominant qui s’est imposé entre la fin des années 1940 jusque dans les années 1970 [6].

Sa place centrale dans la sociologie française s’explique historiquement par le fait que celle-ci se constitue après 1945 à partir d’études sur les ouvriers (Chapoulie, 1991 : 321-364). Qu’ils aient été proches du PCF ou non, les premiers sociologues développent des démarches d’enquêtes établies sur des questionnaires, des observations ou des entretiens. Une autonomie critique est ainsi assurée par l’élaboration de telles enquêtes (Simon, 2006 : 115-119), qui révèlent un point central : « classe » a du sens, non seulement en politique, pour les sciences sociales, mais également pour les ouvriers [7]. Ainsi, Guy Michelat et Michel Simon peuvent mettent au point dans les années 1960 une méthodologie d’enquête sur les subjectivités politiques des ouvriers appréhendées à partir d’elles-mêmes, et non à partir de démarches conceptuelles ou normatives de type marxiste. Leur grande enquête menée en 1966 procède par « entretiens non-directifs » qui lèvent les dangers d’une imposition problématique ou d’une « clôture projective »[8]. Elle établit chez des ouvriers une « organisation symbolique » politique de type classiste, y compris chez ceux qui n’ont pas nécessairement recours au vocable de « classe ». Leurs représentations, loin d’être le simple redoublement de leur expérience ouvrière, reposent sur une « vision du monde social et du champ politique organisée à partir de la conscience de se situer partir de là eux-mêmes du « côté ouvrier » – ce qui induit un système de représentations organisé autour de l’appartenance et des oppositions de classe » (Michelat et Simon, 2004). Le concept de « classe » se situe donc précisément à la jonction de la politique, des sciences sociales et des subjectivités politiques telles qu’elles sont mises au jour par des enquêtes. C’est en ce sens que pour ma part je le définis comme un « concept total ».

2 – La mise en cause sociologique du concept de « classe ouvrière » contemporaine de sa disqualification politique

A partir des années 1970, le concept de « classe » fait l’objet d’une révision critique qui a pour but de rompre avec la vision centrée sur le noyau des ouvriers professionnels. Des études pointent ainsi, parmi l’ensemble que constitue la classe ouvrière, les singularités subjectives des ouvrières et des ouvriers étrangers ou jeunes, la plupart étant des ouvriers spécialisés[9].

Cette révision critique explique sans doute le changement de statut que connaît le concept. En effet, il voit sa pertinence scientifique renouvelée par la mise en lumière de l’hétérogénéité du groupe. Dans le même temps, il s’éloigne de la conception politique marxiste dominante développée par le PCF, qui en fait une catégorie politique « essentialisée » glorifiant les ouvriers professionnels (Molinari, 1995 : 337-343). Ainsi, comme le note Claude Dubar, « classe », jusque-là « concept sociologique de base », non marqué » doit « être longuement justifié et “ autonomisé” par rapport au système conceptuel principal dont il faisait partie » (Dubar, 2003: 35-44).

Les années 1980 voient surgir une contestation du concept de « classe » dans les sciences sociales. Ainsi, des enquêtes aussi diverses que celles menées par les auteurs du Mouvement ouvrier (Touraine et al., 1984) ou par Sylvain Lazarus (Lazarus, 1986), montrent que la vision des ouvriers à propos de la société et de l’usine n’est plus structurée par la notion de « classe ouvrière ». Ce contexte politique indique lui aussi des éléments plaidant pour l’analyse d’une telle rupture dans les subjectivités politiques des ouvriers. Une désaffection à l’égard de la CGT et du PCF commence à partir des années 1970 pour s’accélérer tout au long de la décennie 1980 [10]. Le contexte politique pèse bien entendu dans les débats et discussions propres aux sciences sociales, mais la disqualification du concept de « classe » s’opère d’abord par des enquêtes. Si Michel Verret amorce sa réflexion en constatant l’implosion du projet politique porté par la « classe ouvrière », son analyse porte essentiellement sur l’éclatement puis la segmentation sociologique du groupe ouvrier (Verret, 1999). Sans ignorer cette nouvelle séquence politique, Jean-Pierre Terrail (Terrail, 1990), Olivier Schwartz (Schwartz, 1990) ou bien encore Stéphane Beaud et Michel Pialoux (Beaud et Pialoux, 1999) concluent de la même manière à la fin de la classe ouvrière au terme d’études sociologiques auprès des ouvriers – même s’il faut préciser que cette fin est interprétée de manière distincte. Le concept de « classe » apparaît alors disqualifié tant d’un point de vue politique, que dans les sciences sociales que du point de vue des subjectivités politiques révélées par les enquêtes.

3 – La réhabilitation de « classe » au nom de sa seule dimension politique[11].

Dans les années 1990, quelques chercheurs viennent rompre l’unanimisme concernant la fin de l’idée de la « classe ouvrière » d’une manière singulière. Ils ne le font pas à partir d’enquêtes, mais ils engagent la discussion sur les implications problématiques liées à la dimension politique du concept de « classe ouvrière ». La prééminence donnée au caractère politique – précisément idéologique – ne considère plus le concept dans sa triple dimension, oblitérant la question des subjectivités politiques. Le titre d’un article de Roger Cornu pourrait résumer cette position : « la classe ouvrière n’est plus ce qu’elle n’a jamais été » (Cornu, 1995 : 345-353). Selon lui, la dimension idéologique qui aurait pesé sur l’usage du concept de « classe ouvrière » doit être prise en compte pour réévaluer les travaux passés. Il serait alors possible d’évaluer les changements que connaît aujourd’hui la classe ouvrière sans risque d’erreurs imputables à une mythification passée de cette dernière. Cette position est également adoptée par Florence Weber qui s’attache à lire des travaux contemporains concluant à la fin de l’idée de la classe ouvrière (Weber, 1991 : 179-189). Elle considère Le monde privé des ouvriers d’Olivier Schwartz et Destins ouvriers. La fin d’une classe ? de J.-P. Terrail comme des analyses biaisées du fait de l’emprise idéologique sur le concept, héritée de la période historique antérieure. Ces deux recherches témoignent à son sens du « sentiment diffus d’un travail intellectuel de « deuil de classe » en mettant la lumière sur ce qui individualise les ouvriers. L’analyse de Florence Weber a pour enjeu de réexaminer le concept de « classe ouvrière », considéré dans ses rapports entre sciences sociales et politique, en menant une double investigation sur le passé et le présent. Or, le repérage au présent des biais propres à la séquence précédente conduit, d’une part, à s’exposer à de nouvelles illusions rétrospectives et présente, d’autre part, une conséquence problématique majeure. Dans la mesure où la thèse de la fin de l’idée de la classe ouvrière est examinée non pas au regard de la période actuelle et à partir d’enquêtes, mais en considérant la dimension idéologique du concept, Florence Weber inscrit nécessairement ses analyses dans une problématique du changement et non dans une problématique plus large admettant des ruptures et de l’inédit. Face à ce qui apparaît nouveau, elle invoque comme explication une mauvaise « visibilité » passée comme actuelle des ouvriers (Pialoux et Weber, 2002), rendant, à mon sens, périlleuse la mise au jour de nouvelles subjectivités.

Les subjectivités politiques ne sont également pas prises en compte dans la défense du retour des analyses en termes de « classe » – et non plus de « classe ouvrière » – telle que cette défense apparaît au début des années 2000. Le concept de « classe » est ici aussi appréhendé dans ses dimensions scientifique et politique. Ainsi, pour les tenants de cette position, cette double dimension permet de saisir le « refoulemen » ou l’effacement du concept de « classe » dans les sciences sociales (Chauvel et Schultheis, 2003, 17-26 ; Dubar, 2003 : 35-44). Le concept constitue en quelque sorte un indicateur des rapports entre les sciences sociales et les organisations politiques et l’Etat, puisque la disqualification scientifique du concept de « classe » est expliquée par son abandon effectué par les sciences sociales. A contrario, ces mêmes sociologues défendent la restauration du concept de « classe » en invoquant des arguments politiques. C’est le cas de Louis Chauvel pour qui les analyses en termes de « classe » permettent de contrer ce que le discours de la fin des classes tend à annihiler intellectuellement et politiquement. Mais la question des subjectivités demeure le point aveugle de ses analyses. Chez d’autres sociologues, les subjectivités sont réduites au statut de discours, comme c’est le cas chez Claude Dubar. Pour celui-ci, « classe » ne correspond pas à une catégorie de pensée, mais à une notion relevant d’un discours que les gens reprennent ou pas, selon précisément la force politique de ce discours (Dubar, 2003 : 35-44). Il exclut de fait la possibilité d’une réelle autonomie de pensée chez les personnes interrogées.

La dissociation entre le caractère opératoire du concept de « classe » dans les sciences sociales et les subjectivités est affirmée de manière précise par François Dubet (Dubet, 2003 : 71-80). Il défend l’usage de ce concept en tant que « notion intellectuelle et politique » venant en renfort d’une dimension sociologique qu’il juge trop faible. Cet apport provient du fait que « classe » « désigne la présence et la force des mécanismes de domination sociale », inscrivant de ce fait les analyses dans une problématique de la domination.

« L’expérience des acteurs » peut être ainsi expliquée par la sociologie à partir de cette problématique portée par le concept de « classe », là où les propos recueillis en entretiens n’évoquent pas la présence de formes de pensée ayant la domination en leur cœur. Ce concept impose clairement une grille de lecture dans l’interprétation des entretiens et donc des subjectivités politiques.

Les sciences sociales envisagent le concept de « classe » dans un rapport dual entre science et politique, entraînant deux conséquences majeures. La première est que les problématiques s’inscrivent dans une continuité classiste, puisque les subjectivités ne sont pas présumées en rupture malgré la disqualification de la catégorie de « classe ouvrière ». La seconde, liée à la première, est que les subjectivités politiques sont mises sous le joug de ces problématiques que je nomme « néo-classistes ». Le concept de « classes populaires » s’inscrit pleinement dans ce cadre.

4 – « Classes populaires » : un concept « néo-classiste » et non-subjectivé

Une substitution de « classes populaires » à « classe ouvrière » sous le signe d’une continuité.

Le concept de « classes populaires » maintient une problématique classiste afin d’aborder les subjectivités politiques. Cette interprétation ne se déduit pas seulement du maintien du terme de « classe ». Les auteurs apportent eux-mêmes des clarifications sur la substitution de « classes populaires » à « classe ouvrière », qui ne se résume pas pour eux à un changement terminologique. Ces clarifications permettent de mesurer une partie des enjeux théoriques du concept de « classes populaires ». Florence Weber établit ainsi clairement une continuité entre les deux concepts, puisque « classes populaires » prendrait en charge les brouillages de la catégorie de « classe ouvrière » dus à sa dimension idéologique (Pialoux et Weber, 2002: 10-21). « Classes populaires » permettrait selon elle de dépasser la « visibilité » usurpée d’une partie des ouvriers – les ouvriers professionnels des « bastions industriels » – incarnant la « classe ouvrière » aux yeux des chercheurs. Cette mauvaise « visibilité » aurait vampirisé les études sur l’ensemble que constituent les « classes populaires ». En quelque sorte, Florence Weber appelle à un remplacement de « classe ouvrière » en tant que catégorie idéologiquement investie par celui de « classes populaires » qui ne le serait pas. Ce remplacement ne correspond pas à la nécessité de prendre en compte de nouvelles subjectivités apparues. Annie Collovald et Frédéric Sawicki appellent également au remplacement de « classe ouvrière » par « classes populaires » tout en développant un autre rapport entre les deux concepts (Collovald et Sawicki, 1991 : 7-19). « Classe ouvrière » jouait, jusqu’à sa disqualification, le rôle de prescripteur en matière de subjectivités politiques auprès des autres auprès des autres membres des classes populaires – englobant paysans, employés. De ce fait, le concept de « classes populaires » semble avoir un statut particulier chez ces deux auteurs.

D’une part, il est posé comme intangible, d’autre part, sa subjectivation s’opère via une autre catégorie. À présent, il est dans l’attente d’une subjectivation portée par une nouvelle catégorie qui correspondrait à de nouveaux représentants, à de nouveaux prescripteurs. L’appel à la recherche de « représentants » autres que les « porte-parole traditionnels » induit alors la mise au jour d’une nouvelle catégorie dont les ressorts théoriques sont identiques à ceux de « classe ouvrière ». La fin de la « classe ouvrière » formulée par eux comme une « destruction symbolique du groupe de référence » ne conduit pas à la possibilité de nouvelles formes de subjectivités politiques chez les membres de ce groupe, puisque ces subjectivités sont présentées comme seulement déstabilisées.

Quelque soient les modalités dans lesquelles sont pensées les rapports entre « classe ouvrière » et « classes populaires » [12], Ce dernier concept suppose que les subjectivités politiques portées antérieurement par le concept de « sont inchangées ». En cela, on le qualifiera de néo-classiste ». Ainsi il reconduit l’idée d’un antagonisme de classe et il se substitue terme à terme à « classe ouvrière » pour porter cette idée (Rey, 2066 :547-559). Le concept « classe ouvrière » représente un autre ancrage « classiste, à savoir l’idée que les subjectivités politiques puissent toujours être référées aux conditions objectives d’existence. Ainsi, la mise au jour d’une conscience populaire » chez les agents de la RATP telle qu’elle est menée par Olivier Schwartz constitue une illustration de ce cadre « néo-classiste » pour analyser les subjectivités politiques (Collovald et Schwartz, 2066 :50-55), cette forme de conscience se déduit, comme la conscience de classe, à la fois de l’appartenance à un groupe et également d’une vision antagoniste de la société, opposant deux groupes, « le peuple » et les « classes supérieures ». Il s’agit pour Olivier Schwartz d’un schéma dichotomique entre « eux /nous », « classique dans monde ouvrier et dans les classes populaires inédit, construit non plus sur un schéma dual mais « triangulaire » car tourné à la fois contre les plus hauts et les plus bas », il le fait reposer sur la même problématique, l’antagonisme étant déplacé au sein même des classes populaires. Un tel dispositif classiste, même s’il reste ouvert à la nouveauté, contraint O. Schwartz à mettre au jour des formes de consciences calquées sur la conscience de classe.

Cette catégorie de « conscience populaire » appelle immanquablement à une autre réserve théorique d’importance. Lorsque la conscience de classe s’amarrait à une catégorie – la « classe ouvrière » –, subjectivée par ceux qui s’en réclamaient, il n’en est rien pour le concept de conscience populaire. Dans la mesure où « peuple » n’est nullement une catégorie subjective permettant de penser la politique, le concept de « conscience populaire » est entièrement construit par le chercheur [13].

La mise au jour du concept de « classes populaires » répond en fait à deux options liées entre elles. La première est le maintien d’une vision classiste des subjectivités politiques. La seconde est la construction exclusivement scientifique d’un concept. Cette construction est à l’origine de l’absence de renouvellement des dispositifs d’enquête sur les subjectivités contemporaines qui, seul, ouvrirait à la mise au jour de nouvelles catégories, nécessairement subjectivées par les membres des classes populaires.

5 – « Classes populaires » : un concept a priori, construit indépendamment des enquêtes et des enquêtés.

Le concept de « classes populaires » engage une identification des subjectivités politiques présentes dans le groupe, à partir de critères objectifs et posés par le chercheur. À ce titre, il est investi de la fonction d’opérateur de ces subjectivités considérées comme inhérentes au groupe. C’est le cas précisément avec l’idée d’un rapport à la politique posé comme « pratique culturelle » propre au groupe (Collovald et Sawicki, 1991: 7-19). Selon A. Collovald et F. Sawicki, ce rapport émane d’un groupe subissant « domination » et « dépossession » (Collovald et Schwartz, 2006 : 50-55) [14] et il est supposé intangible et définitionnel. La définition que proposent les deux auteurs du rapport à la politique spécifique aux classes populaires comprend plusieurs traits. D’abord, il se distingue par une « indifférence » à la politique assimilée à un domaine intellectuel. Le vote est ensuite posé comme désinvesti politiquement. Enfin, les classes populaires ont un besoin impérieux d’être représentés pour « saisir » les enjeux politiques et être « saisis » dans l’espace parlementaire (Collovald et Schwartz, 2006 : 50-55). On remarquera que ces traits sont non seulement repérés a priori, mais qu’en outre, ils sont négatifs, se caractérisant par une absence ou un manque par écart avec une norme établie par le chercheur.

Ce sont ces considérations sur le « rapport à la politique des classes populaires » qui guident l’enquête que mènent Céline Braconnier et JeanYves Dormagen sur les comportements électoraux dans un quartier de Saint-Denis entre 2002 et 2006 (Braconnier et Dormagen, 2007). « Le rapport à la politique spécifique aux classes populaires » est le cadre à partir duquel s’élaborent leurs hypothèses en même temps qu’il est le cadre dans lequel s’effectuent leurs analyses. De ce fait, les traits repérés prennent le statut de définitions offrant à la fois les hypothèses et les conclusions directement inscrites dans la grille de lecture choisie. Une réponse à la question « gauche et droite veulent dire quelque chose ? », formulée par un de leurs interlocuteurs, « cela ne veut rien dire » est analysée à partir de la thématique de l’incompréhension et de l’incompétence réputées propres aux groupes populaires. La réponse donnée n’est nullement considérée comme un résultat, à savoir que ces deux catégories propres à l’espace politique et qui ont pu avoir du sens précédemment, n’en ont plus aujourd’hui pour cet interlocuteur. Une perspective optant pour la mise au jour des catégories contemporaines propres aux personnes interrogées aurait quant à elle, pris pour point de départ de l’analyse la réponse de l’interlocuteur en l’envisageant comme le signe d’une contemporanéité à explorer. Au contraire, C. Braconnier et J.-Y identifient le rapport à la politique en terme de « compétence politique », à savoir la capacité à interpréter le monde social dans les catégories et les schèmes de pensée produits par l’espace politique. Ce faisant, ils considèrent que la « politisation typique des milieux populaires » se présente « a minima dans la mesure où elle ne s’accompagne, pas d’une très grande attention pour la vie politique et les campagnes électorales, pour les subtilités de l’offre et de ses variations, et va d’ailleurs fréquemment avec une certain indifférence ». L’ « indidifférentisme »» est présenté par C. Braconnier et J.-Y Dormagen comme « traditionnellement très répandu » dans « les territoires populaires». Ce qui explique pourquoi, selon eux, les groupes populaires ont un tel besoin d’être encadrés politiquement – les chercheurs font référence à l’époque où la présence de militants du PCF était à l’origine d’un fort taux de mobilisation électorale dans le quartier. Le fait que les élections ne soient pas envisagées « comme un moyeu permettant d’obtenir ne serait-ce qu’une légère amélioration de leurs conditions d’existence » est analysée comme l’indice d’une « indifférence » et non, une nouvelle fois, pour ce qui est énoncé, à savoir l’expérience concrète que les élections ne changent rien à la vie quotidienne.

Partir d’une conception définitionnelle du « rapport à la politique » « en milieu populaire » mène donc les deux chercheurs à analyser leurs entretiens dans une logique d’illustration et de vérification de leurs hypothèses qui, à mes yeux, ne laisse aucune place à la subjectivité des personnes interrogées. L’enquête a davantage une fonction de validation de leurs hypothèses que pour but de révéler de nouvelles subjectivités politiques après la fin de la « classe ouvrière ».

La construction a priori de l’objet d’étude que constitue « le rapport à la politique spécifique aux « classes populaires » induit cette forme d’enquête ayant pour enjeu l’illustration. Cette manière de procéder est antithétique d’une recherche portant sur les représentations et les subjectivités politiques. En effet, ce type de recherche appelle à des enquêtes d’exploration dans la mesure où les subjectivités ne peuvent par définition être présupposées. L’objet à étudier ne peut se construire que dans l’enquête elle-même et les entretiens (Duchesne, 1996 : 189-206) et (Lazarus, 2001 : 389-400).

En outre, des enquêtes d’exploration s’avèrent d’autant plus nécessaires dans la mesure où la séquence dans laquelle nous nous trouvons est encore aujourd’hui caractérisée comme l’après « classe ouvrière », quand s’impose pour elle-même.

6 – La fonction d’homogénéisation des « classes populaires » et l’ethnicisation des analyses

La mise au jour d’une conscience ethnique afin d’homogénéiser les « classes populaires ».

Comme je l’ai montré précédemment, le concept de « classes populaires » inscrit les analyses portant sur les subjectivités politiques dans un double cadre. Le premier cadre est celui de la déstructuration de la « classe ouvrière » et de ses conséquences. Le second est celui de l’identification d’un rapport à la politique spécifique à ce groupe. Outre l’assise à ces deux cadres, le concept de « classes populaires » assure la fonction d’homogénéisation du groupe, fonction tenue auparavant par la « classe ouvrière ».

La combinaison de ces deux cadres et de cette dernière fonction pro duit des analyses en termes d’ethnicisation ou de racialisation des subjectivités politiques. Ce type d’analyses est notable dans les études portant sur le vote et plus encore sur « les émeutes de novembre 2005 ». Il ne s’agit pas pour moi de contester de telles conclusions – une telle contestation devrait en effet s’appuyer sur des enquêtes approfondies –, mais de montrer comment elles découlent du double cadre problématique et de la fonction d’unification du groupe assurée par le concept de « classes populaires ».

Les analyses établissant un « vote ethnique » menées par C. Braconnier et J.-Y. Dormagen (Braconnier et Dormagen, 2007) illustrent la présence de cette combinaison. Ainsi, c’est en postulant comme caractéristique propre aux classes populaires, une attention privilégiée à « l’hexis corporelle » qu’ils identifient les votes pour la candidate des Radicaux de Gauche en 2002 et celui pour la liste Europalestine en 2004 comme étant des « votes ethniques ». Les classes populaires auraient besoin que leurs candidats leur ressemblent, faisant de leurs votes des votes identitaires. Je repère ici la même opération intellectuelle que celle décrite plus haut à propos de l’« indifférentisme » à la politique, à savoir que la qualification de ces votes procède d’une interprétation également menée à partir d’un trait établi a priori, ici « l’hexis corporelle ».

De plus, en considérant que les subjectivités politiques contemporaines découlent de la désaffiliation classiste, les deux chercheurs envisagent comment s’opère une restructuration des subjectivités sur les « décombres de l’ancienne identité de classe ». On comprend alors que pour C. Braconnier et J-Y Dormagen, une identité de classe affaiblie appelle au renforcement d’une autre identité qui vient se substituer à la première ou la concurrencer dans l’explication des ressorts du rapport à la politique via le vote. La qualification de vote ethnique est portée par la problématique de la déstructuration de la classe ouvrière.

Cette qualification est également portée par l’entreprise d’unifier les subjectivités politiques éclatées. C’est ainsi que l’on peut comprendre pourquoi le vote pour le Front national est rangé dans la catégorie du vote ethnique.

Il répond lui aussi à une « entreprise de promotion identitaire dans des milieux populaires en perte de repères collectifs. Cette symétrie entre ces votes est très discutable, et d’ailleurs les deux politistes prennent soin de ne pas les confondre. Si C. Braconnier et J.-Y Dormagen classent ces trois votes dans la même catégorie, c’est pour répondre à leur entreprise d’homogénéiser les subjectivités politiques des classes populaires après la « classe ouvrière », ici sous la règle du vote « ethnique ».

Ma réserve est suscitée par le fait que le double cadre soutenant le concept de « classes populaires », la déstructuration de la « classe ouvrière » et la spécification a priori du rapport à la politique produit ce type de conclusions. Celles-ci permettent d’assurer une homogénéisation du groupe d’un point de vue subjectif. Mais là aussi, cette homogénéisation est le fait des chercheurs, ne procédant pas des subjectivités révélées par les enquêtes.

Une « rupture d’intelligibilité » nécessitant un autre cadre que la déstructuration de la classe ouvrière Le cadre de la déstructuration de la classe ouvrière est encore utilisé pour analyser les subjectivités des jeunes habitants des banlieues après les « émeutes de novembre 2005 ». Comme pour le vote, il produit des analyses en ternies d’ethnicisation ou de racialisation des subjectivités. L’analyse de Robert Castel publiée dans un numéro spécial des Annales consacré aux émeutes en fournit une illustration (Castel, 2006 : 777-808). Selon R. Castel, les jeunes, en tant que membres des classes populaires, ont vocation à être encadrés politiquement et à bénéficier de supports de type classiste. En l’absence de ceux-ci, une conscience « ethno-raciale » voit le jour et compense une conscience sociale en déshérence.

Cette interprétation, par son caractère surprenant de la part d’un sociologue ayant toujours opté pour des analyses en termes d’appartenance sociale, est révélatrice d’un mouvement affectant plus largement les sciences sociales en France. L’illégitimité qui frappe la problématique d’ethnicisation ou les réticences qu’elle provoque au sein d’une sociologie fondée sur la question sociale sont en voie d’être dépassées. Non pas tant par le nombre de recherches adoptant cette problématique, que par le fait précisément que des chercheurs ayant toujours considéré les subjectivités en termes d’appartenance sociale envisagent désormais une ethnicisation – ou une racialisation – des subjectivités.

L’articulation entre conscience sociale et conscience ethnico-raciale telle qu’elle est opérée par R. Castel ou encore S. Beaud et M. Pialoux (Beaud et Pialoux, 2006 : 72-90) donne une nette prééminence à la conscience sociale – à la différence de Didier Fassin et d’Eric Fassin qui n’établissent aucune hiérarchie entre les deux types de conscience (Fassin et Fassin, 2007). Mais quelle que soit la conception de cette articulation, ces auteurs s’accordent sur l’enjeu repéré lors des « émeutes de novembre 2005 ». Cet enjeu pourrait être indiqué par le titre interrogatif de l’ouvrage De la question sociale à la question raciale ? Les « émeutes de novembre 2005 » constituent un « événement » tel que le conçoivent Alban Bensa et Eric Fassin (Bensa et Fassin, 2002 : 5-20) en ce qu’elles induisent une « rupture d’intelligibilité », nécessitant alors des changements de cadres intellectuels. Pour y faire face, les sciences sociales se doivent de renouveler leurs problématiques afin de prendre en compte les nouvelles subjectivités présentes chez les classes populaires. Et la « rupture d’intelligibilité » consiste chez de nombreux chercheurs à articuler les deux types de conscience.

Or, une « rupture d’intelligibilité » ne peut être considérée comme telle que si elle ne reconduit pas le cadre de la déstructuration de la classe ouvrière en vigueur depuis les années 1980, et qui, à mon sens, est inadéquat pour analyser les subjectivités actuelles. Ce cadre est pourtant celui auquel ont recours Stéphane Beaud et Michel Pialoux pour étudier les subjectivités des ouvriers depuis les années 1980. Ainsi, dans Retour sur la condition ouvrière qui retrace leurs enquêtes menées dans les années 1980 et 1990, ils analysent les tensions racistes au sein des ouvriers ou la montée du vote pour le FN en tant que symptômes de la décomposition du groupe ouvrier (Beaud et Pialoux, 1999). Et c’est encore à partir de ce cadre qu’ils analysent une émeute survenue à Montbéliard en 2000 (Beaud et Pialoux, 2003). C’est toujours ce même cadre qui est utilisé par Stéphane Beaud en compagnie d’Olivier Masclet dans un article publié après les émeutes (Beaud et Masclet, 2006 : 809-843). Cette reconduction pour analyser les subjectivités des jeunes des classes populaires à la suite des « émeutes de novembre 2005 » soulève une question : ce cadre est-il encore justifié trente ans après sa mise au jour ?

L’article publié par Stéphane Beaud dans Les Annales après les « émeutes de novembre 2005 » offre des éléments de réponse, en témoignant d’une avancée notable des analyses ethnico-raciales chez cet auteur qui a toujours défendu des analyses en termes de conscience sociale (Beaud et Pialoux, 2006 : 72-90). Cette avancée est à mettre pleinement sur le compte du cadre de la déstructuration de la classe ouvrière. Comme l’indique le titre, « Des “marcheurs” de 1983 aux “émeutiers” de 2005. Deux générations sociales d’enfants d’immigrés », ils comparent deux générations d’« enfants d’immigrés » selon leurs socialisations. Lorsque la « génération des beurs » est fabriquée par une période politique, la « génération des cités » l’est par une « longue période de crise sociale ». A priori, il pourrait leur être reproché de faire un tel rapprochement entre une socialisation de nature politique et une socialisation sociale. À mon sens, cette distinction n’est qu’apparente, camouflant l’intérêt des deux auteurs pour une socialisation politique qui se caractérise précisément par une socialisation par défaut. En effet, les jeunes sont présentés comme appartenant à la « génération des cités » dans la mesure où ils sont dépourvus de « supports politiques et symboliques ». Et c’est bien le cœur de leur analyse. S. Beaud et O. Masclet notent la concomitance entre le processus de « désouvriérisation » et la « construction d’une conscience plus “raciale” que sociale chez les enfants d’immigrés maghrébins » – l’apparition d’une conscience « raciale » est promue par le développement d’une « mémoire immigrée », qui renvoie précisément à une identification à des origines nationales ou religieuses.

L’analyse que proposent Stéphane Beaud et Olivier Masclet témoigne de deux partis-pris qui ne relèvent nullement d’une « rupture d’intelligibilité ». En effet, ils maintiennent les hypothèses et les conclusions dans le cadre de la déstructuration de la classe ouvrière. Quant aux nouvelles formes de conscience ethnique ou raciale mises en lumière, elles découlent de ce cadre, puisqu’elles sont présentées comme des subjectivités de substitution. Notons enfin, qu’elles ne sont pas mises au jour par des analyses d’entretiens.

Pour conclure provisoirement

L’évaluation du concept de « classes populaires » tel qu’il est utilisé dans les études sur les subjectivités politiques doit se mener à partir de l’examen des problématiques portées par ce concept. L’attention doit se porter plus précisément sur la manière avec laquelle a été envisagée la disqualification de la catégorie qu’il remplace, celle de « classe ouvrière ». En l’occurrence, si cette disqualification a obligé les sciences sociales à se défaire du vocabulaire marxiste, elle n’a pas conduit à une « rupture d’intelligibilité » dans la conception des formes de pensée et des représentations politiques présentes dans les classes populaires. Cette analyse témoigne à mon sens de l’oubli d’une des dimensions de la catégorie de « classe » qui n’était pas seulement une catégorie politique et scientifique, mais qui était également subjectivée par les personnes interrogées. Or, « classes populaires » est un concept construit et objectivé par les chercheurs en vue d’analyser les subjectivités politiques contemporaines. Ce faisant, les études menées à partir de ce concept imposent une clôture problématique qui empêche de voir émerger d’éventuelles nouvelles formes de subjectivité classiste. Et cette mise au jour ne peut procéder que par des catégories révélées par des enquêtes d’exploration. C’est pour cette raison que l’évaluation de « classes populaires » doit se mener également à la lumière de sa mise à l’épreuve par les enquêtes. Or, celles-ci témoignent, nous l’avons montré, d’une démarche consistant à analyser les subjectivités à partir d’un concept objectivé par les chercheurs, une démarche qui consiste davantage en une projection de leurs raisonnements scientifiques que dans une interprétation des subjectivités de classe. La critique effectuée en 1983 par Pierre Bourdieu à propos de « milieux populaires » (Bourdieu, 1983 : 98-105) peut à mon sens être appliquée à celle de « classes populaires ». Ces notions renseignant davantage sur les intérêts des chercheurs que sur les subjectivités politiques contemporaines.

BIBLIOGRAPHIE

Beaud, S., Pialoux, M. (1999), Retour sur la condition ouvrière, Fayard, Paris.

Beaud, S., Pialoux, M. (2003), Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes dangereuses, Fayard, Paris

Beaud, S., Pialoux, M. (2006), « Racisme ouvrier ou mépris de classe ? Retour· sur une enquête de terrain », in Fassin, D., Fassin, E. (éd.), De la question sociale à la question raciale?, La Découverte, Paris, pp. 72-90.

Beaud, S., Masclet, O. (2006), « Des marcheurs de 1983 aux émeutiers de 2005. Deux générations sociales d’enfants d’immigrés », in Annales, n°4, pp. 809-843.

Bensa, A., Fassin, E. (2002), « Les sciences sociales face à l’événement», in Terrains, n°38, pp. 5-20.

Bihr A., Pfefferkorn, R. (2004), « Du système d’inégalités aux classes sociales », in: Bouffartigue, P (éd.), Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, La Dispute, Paris.

Bourdieu, P (1983), « Vous avez dit “populaire” ? », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°46, pp. 98-105.

Braconnier C., Dormagen, J.-Y (2007), La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire, Gallimard, Paris.

Castel, R. (2006), « La discrimination négative. Le déficit de citoyenneté des jeunes de banlieue», in Annales, n°4, pp. 777-808.

Chapoulie, J.-M. (1991), « La seconde fondation de la sociologie française, les Etats-Unis et la classe ouvrière », in Revue française de sociologie, n°32, pp. 321-364.

Chauvel, L., Schultheis, F. (2003), « Le sens d’une dénégation : l’oubli des classes sociales en Allemagne et en France », in Mouvements, n°26, pp. 17-26.

Collovald, A, Sawicki, F. (1991), « Le populaire et le politique. Quelques pistes de recherche en guise d’introduction », in Politix, n° 13, pp. 7-19.

Collovald, A, Schwartz, O. (entretien avec) (2006), « Haut, bas, fragile, sociologies du populaire », in Vacarme, n°37, pp. 50-55.

Cornu, R. ( 1995), « Nostalgie du sociologue : “La classe ouvrière n’est plus ce qu’elle n’a jamais été”», in : Deniot, J., Dutheil, C. (éd.), Métamorphoses ouvrières, L’Harmattan, Paris, pp. 345-353.

Dubar C. (2003), « Sociétés sans classes ou sans discours de classe ?», in Lien social et Politiques, n°49, pp. 35-44.

Dubet, F. (2003), « Que faire des classes sociales ? », in Lien social et Politiques, n°49, pp. 71-80.

Duchesne, S. (1996), « Entretien non-préstructuré, stratégie de recherche et étude des représentations. Peut-on faire l’économie de l’entretien “non-directif” en sociologie?», in Politix, n°35, pp. 189-206.

Fassin, D., Fassin, E. (éd.), (2006), De la question sociale à la question raciale ?, La Découverte, Paris.

Lazarus, S. (éd) (1986), Etude sur les formes de conscience et les représentations des OS des usines Renault, CNRS-RNUR, rapport dactylographié.

Lazarus, S. (2001), « Anthropologie ouvrière et enquêtes d’usine : état des lieux et problématique», in Ethnologie française, n°87, pp. 389-400.

Michelat, G., Simon, M. (2004), Les ouvriers et la politique. Permanence, ruptures et réalignements, Presses de Sciences Po, Paris.

Molinari, J.-P (1995), « L’idéalisation communiste de la classe ouvrière », in Deniot, J., Dutheil, C. (éd.), Métamorphoses ouvrières, L’Harmattan, Paris, pp. 337-343.

Pfefferkorn, R. (2007), Inégalités et rapports sociaux. Rapports de classes, rapports de sexes, La Dispute, Paris.

Pialoux, M., Weber F. (2002), « La gauche et les classes populaires. Réflexion sur un divorce », in Mouvements, n°23, pp. 10-21.

Rey, H. (2006), « Des classes populaires (presque) invisibles », in : Beaud, S., Confavreux, J., Lindgaard, J. (éd.), La France invisible, La Découverte, Paris, pp. 547-559.

Schwartz, O. (1990), Le monde privé des ouvriers, PUF, Paris.

Schwartz, O. (2005), « Quelques réflexions sur la notion de classes populaires », in Au fil du travail des sciences sociales (cycle de conférences), http: //socio.ens-lsh.fr/conf/conf_2005_1 l_schwartz.php

Simon, M. (2006), « Mais comment peut-on être persan ? », in Nouvelle Fondation, n°3-4, pp. 115-119.

Terrail, J.-P (1990), Destins ouvriers. La fin de la classe ouvrière ?, PUF, Paris.

Touraine, A, Wieviorka, M., Dubet, F. (1984), Le mouvement ouvrier, Fayard, Paris. Verret, M. (1999), Le travail ouvrier, L’Harmattan, Paris.

Weber F. (1991), « Nouvelles lectures du monde ouvrier : de la classe aux personnes », in Genèses, n°6, pp. 179- 189.

* Samia Moucharik fut doctorante en anthropologie à l’université de Paris 8 au moment de la rédaction de cet article publié en dans le n°6 de la revue Les Mondes du Travail

[1] Cf. les deux numéros de Politix en 1991 sur les liens entre le politique et « populaire ».

[2] Lefebvre, R., Sawicki, F. (2007), « Pourquoi le PS ne parle-t-il plus aux catégories populaires », in Mouvements, n°50, pp. 24-32.

[3] Cette position doit trouver sa généalogie dans un article de Pierre Bourdieu datant de 1983, dans lequel il conteste précisément la rigueur de « milieux populaires » en la présentant comme une « notion à extension indéterminée » qui « doit ses vertus mystifîcatrices, dons la production savante, ou fait que chacun peut, comme dons un test projectif en manipuler inconsciemment / l’extension pour l’ajuster à ses intérêts, à ses préjugés ou à ses fantasmes sociaux » (Bourdieu, 1983 : 98-105).

[4] Mon propos porte exclusivement sur « classe » en tant que concept permettant d’analyser les subjectivités politiques, et non comme paradigme sociologique plus large expliquant la stratification sociale, les comportements et rapports sociaux.

[5] Par-là, je désigne les subjectivités politiques des personnes appartenant objectivement aux classes populaires. Afin de ne pas postuler le fait que les subjectivités politiques se déduisent de l’appartenance sociale à un groupe, j’utiliserai l’expression de « subjectivités politiques ».

[6] Je renvoie à (Pfefferkorn, 2007) qui 1’appelle précisément combien la sociologie française « de Halbwachs à Bourdieu » est classiste.

[7] Il ne s’agit pas néanmoins pour les chercheurs d’affirmer un animisme au sein de la classe ouvrière, comme en témoigne Dogan, M. (1962), « Les clivages politiques de la classe ouvrière », in Hamon L. (éd.), Les nouveaux comportements politiques de la classe ouvrière, PUF, Paris.

[8] Le principe de ce type d’entretien est de « transférer du chercheur à l’enquêté l’initiative de l’exploration A partir d’une consigne initiale, on cherche à mettre la personne interrogée en situation d’explorer tout ce qui, dans son horizon propre, est associé à ce stimulus de départ, et de définir par conséquent elle-même son champ d’investigation » (Michelat et Simon, 2004).

[9] Cf. Kergoat, D. ( 1987), Les ouvrières Le Sycomore, Paris; Minces, J. ( 1974), Les travailleurs étrangers, Le Seuil, Paris ; Dumont ; J-P ( 1973), La fin des OS?, Mercure de France, Paris. Cet intérêt doit être rapproché de leur visibilité plus grande à la suite des grèves de 1968. Cf. Vigna, X. (2007), L’insubordination ouvrière dans les années 1968. Essai d’histoire politique des usines, PUR, Rennes.

[10] Cf Gougou, F. (2007), « Les mutations du vote ouvrier sous la V’ République », in Nouvelles Fondations, °5, pp, 15-20.

[11] A été également menée une réhabilitation de « classe » en tant que concept analysant la stratification sociale, Sa pertinence est défendue en vue de saisir les inégalités sociales ainsi que l’existence de conflits entre classes. Cf Bouffartigue P. (dir) (2004), Le retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, La Dispute, Paris et (Pfefferkorn, 2007).

[12] Modalités exposées ici sans souci d’exhaustivité mais avec celui de l’exemplarité.

[13] Qui se réfère à Hoggart. R ( 1970), La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Ed. de Minuit, Paris, dont la première édition anglaise date de 1957 et porte un titre à bien égard très différent : The Uses of literacy et porte sur la permanence d’une culture ouvrière classiste dans le contexte des médias de masse et d’émergence de la société de consommation.

[14] 14. Ce qui est remarquable, c’est que les travaux de Richard Hoggart et de Pierre Bourdieu sont invoqués dans la définition de ce rapport à la politique. Ainsi, les travaux du premier sont utilisés pour asseoir la thèse d’une indifférence à la politique, alors qu’ils datent des années 1950. Ce faisant, le rapport à la politique des classes populaires est supposé a-historique.

Par Stéphen Bouquin

Les classes sociales semblent devenus des « objets transitionnels » pour la sociologie : soit on évoque la honte d’appartenir à la classe ouvrière (Beaud, Pialoux), soit il est question de transfuges (vers le haut), soit on est amené à découvrir par le biais d’une auto-analyse biographique la dureté de l’existence ouvrière (Joseph Ponthieux) soit on décrit une culture ouvrière et populaire peu à même de nourrir une identité de classe à laquelle peut s’identifier. Lorsque les classes sociales sont au centre d’un colloque ou de réflexions collectives, comme par exemple le congrès de l’AFS à Aix (août 2019), le sens commun sociologique penche presque inévitablement vers une sociologie des stratifications sociales, qu’elles soit de nature culturaliste ou objectiviste-positiviste centré sur les modes de consommation, les goûts culturels, l’absence de patrimoine et le faible niveau de revenu etc. Je n’irais pas jusqu’à dire que ces aspects sont négligeables, loin s’en faut. Mais une question demeure silencieuse dans la plupart des analyses sociologiques, à savoir la l’appartenance de classe du point de vue des sujets eux-mêmes. Est-elle si négligeable au point où l’identité de classe portée par les membres de groupes sociaux est d’aucun intérêt pour la sociologie ?

Certes, « nous sommes le peuple » est une identité subjective très puissante lorsque des mobilisations se développent. Mais en dehors des périodes de mobilisations sociales (comme par exemple contre la réforme des retraites) une telle rhétorique populiste reste extrêmement perméable à l’ethnocentrisme. Owen Jones (2011) a montré comment en Angleterre les Chavs (jeunes urbains faiblement scolarisés et d’origine modeste) étaient d’abord un stigmate porté par les jeunes du monde ouvrier et comment cette identité est devenue un contre-stigmate ( “We are the chavs !”), affirmant une identité collective plébéienne ou prolétarienne contemporaine. Mais Owen Jones constatait aussi aussi que cette affirmation identitaire « classiste » est principalement blanche et bien éloignée de la culture ouvrière de la jeunesse des années 1960-1970, période pendant laquelle la jeunesse ouvrière blanche et jamaïcaine des Docklands ou des villes industrielles du centre de l’Angleterre se mélangeait tant au niveau des contre-cultures musicales que des milieux de travail.

En France, on n’évoque plus la classe ouvrière mais plutôt les classes populaires. Si la définition de la classe ouvrière fut pendant longtemps marquée par un ouvriérisme délibéré porté par le PCF, qui en réclamait être l’unique représentant, l’ouvriérisme que d’autres courants portaient en bandoulière perdait sa force d’appel au fur et à mesure que la désindustrialisation progressait et que défaites syndicales et politiques s’accumulaient.

Depuis les années 2000, la sociologie prenant les classes subalternes pour objet ont troqué la notion de classe ouvrière par celle de « classes populaires ». Il s’agit pour l’essentiel d’un substitut nominal à une « classe ouvrière » telle qu’elle était définie comme par un marxisme orthodoxe français qui était calquée sur la catégorisation socioprofessionnelle étatiste de l’INSEE (les cols bleus, les travailleurs productifs, les manuels, masculins). Cette définition restrictive laissait de côté les travailleurs des services « improductifs », essentiellement des femmes, ainsi que les employés, les cadres, techniciens ou ingénieurs (« cols blancs ») qui feraient désormais partie des « classes moyennes ». Or, une telle analyse stratificationniste et culturaliste est beaucoup trop statique et ne peut pas être appropriée par ceux qui appartiennent ce groupe social. Dit autrement, si les « classes populaires » existent, qui s’en revendique ? Si les « classes populaires » existent « en soi », peuvent-elles devenir des classes « pour soi » ? Lorsqu’elles le font, c’est surtout en mobilisant le registre discursif populiste identitaire, comme les « français de souche » par exemple.

Un second problème non résolu est le fait que les classes forment des groupes sociaux qui se positionnent toujours par rapport à d’autres. C’est la question du « nous » et du « eux » comme l’avait bien formulé Richard Hoggart dans The Uses of literacy (mal traduit qui est plus avec un titre La culture du pauvre qui n’a rien à voir avec le contenu).

Lorsqu’on est assigné appartenir au classes populaires, l’enjeu premier est de ne plus y appartenir, d’accéder à la propriété, que les enfants fassent des études supérieures et gagnent bien leur vie. Bref, l’enjeu est de monter sur l’échelle sociale et les conduites sociales comme les imaginaires sociaux s’organisent autour d’une « lutte des places » au lieu de s’inscrire dans un antagonisme de classe qui n’a pas disparu au demeurant puisque la « lutte des classes » se mènent aussi et surtout par la classe dirigeante.

On oublie souvent que la définition de la classe laborieuse ou du prolétariat proposée par Marx est négative : la classe des travailleurs regroupe les personnes qui ne possèdent pas les moyens de production et qui sont dès lors contraints de travailler pour subvenir à leurs besoins. La conscience d’appartenir à une même classe subalterne a toujours fluctué ; elle est la résultante d’une situation objective partagée et des mobilisations en opposition « contre ceux d’en haut ».

Les travaux d’Edward P. Thompson et d’Antony Giddens permettent de renouer avec une analyse des classes qui fonctionne sur le plan analytique et qui fait sens sur le plan discursif et subjectif. Pour Anthony Giddens, la classe laborieuse (working class) est formée par un processus de structuration double, à la fois objectif et subjectif. Les frontières de classe (mobilité sociale) ou les caractéristiques socio-économiques (revenus, type d’habitat) et culturelles (loisirs, capital culturel, capital social, habitus, etc.) comptent mais pas autant que l’expérience des mobilisations, des conflits sociaux et une mémoire collective portée par les organisations syndicales ou politiques. Pour Giddens tout comme pour Marx, l’identification subjective (le « nous ») est déterminante et se fonde sur une réalité vécue et sur la compréhension d’une adversité et un conflit d’intérêts. Ce conflit d’intérêt ne concerne pas seulement le travail salarié, le partage des gains de productivité et de la « valeur ajoutée » mais aussi la protection sociale, les services publics et notamment la qualité des services de santé, le logement etc.

En évoquant ab nauseam les classes populaires, la sociologie a – sans doute inconsciemment et involontairement – contribué à affaiblir les ressources subjectives de dignité et de fierté, et dilué le sentiment d’injustice dans un magma populiste fut-il de gauche. On doit à Chantal Mouffe et Ernesto Laclau d’avoir élaboré l’armature théorique et conceptuelle où l’antagonisme du peuple contre la caste a effectivement permis de mobiliser en Amérique Latine les masses paupérisées par 20 ans de néolibéralisme. Mais en Amérique Latine, el pueblo est bigarré et multiracial tandis que l’oligarchie est en général très blanche… La transposition de cette approche populiste en Espagne par Pablo Iglesias et Podemos a fonctionné pendant un certain temps mais son élan s’est brisé sur le mur du réalisme et les couches moyennes qui ont vu leur condition se détériorer.

En Europe, les contours des groupes sociaux à mobiliser vont bien au-delà des « classes populaires » mais intègrent des secteurs du salariat grandement fragilisés comme comme des travailleurs hors-statut. Or, l’enjeu discursif et politique est justement de reconstruire une communauté d’intérêts, un « nous » à la fois inclusif et antagoniste sur des bases qui ne laissent pas le champ libre au populisme de droite, nativiste et raciste. Comme le disait Descartes « mal nommer les choses, c’est apporter du malheur au monde »… Bien les nommer, c’est se donner les moyens d’y voir plus clair, ce qui est sans doute aussi une précondition pour agir plus efficacement.

Au vu des discussions stratégiques à gauche, en rappelant combien certains instrumentalisent la classe ouvrière des « périphéries» (pensons aux interventions de Fabien Roussel ou de François Ruffin) en l’opposant à des groupes sociaux des quartiers populaires des métropoles urbaines fortement marqués par les migrations des anciennes colonies, il nous semblé utile de republier un article de Samia Moucharik critique de la notion de “classes populaires”, d’une grande qualité argumentative que nous avons publié en 2008 dans un numéro N° 6 avec un dossier sur classes laborieuses, orientation politiques et militantes, et qui n’a pas pris une ride, faut-il le souligner.

_____________________

Références

Giddens Anthony et Held David. (1982), Classes, Power and Conflict, University of California Press, 640p. ISBN, 9780520046276

Thompson Edward Palmer (1988 [édit. orig. 1963]) La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Seuil

Jones Owen (2011), Chavs. The demonization of the working class, Verso, 352p.

Ponthus J. (2019), À la ligne. Feuillets d’usine, Folio276p.

Hall Stuart et Jefferson Tony (sous la dir. de), Resistance Through Rituals : Youth Subcultures in Post-War Britain, Routledge, Londres – New York, 2003 (1re éd. : 1976).

It is with regret that we announce the cessation of publication of the journal Les Mondes du Travail. The Editorial Board has been involved in an internal conflict that has dragged on for several months over the past year. This conflict developed in a context marked by a weakening of our financial base and an accumulation of organizational problems. Although the coordination of the dossiers was taken on collectively, the secretarial work and subscriber management continued on a voluntary basis, which is indicative of a lack of institutional support, even though the journal has gained in recognition and visibility since 2019.

It also has to be said that the field of scientific publishing has undergone profound changes over the last years or so. The number of online journals has exploded and their organizational economy is based, for the most part for french language, on the Revues.org platform publishing online more than 670 different journals, if not on the Cairn pay portal publishing more than 550 journals. Obviously, the publication of a scientific journal has gained in ‘exchange value’ from the point of view of the economics of the academic field and (fairly precarious) careers, but it is also undeniable that its ‘use value’ is being steadily eroded.

The race to ‘publish or perish’ is generating an inflationary spiral in which the quantity of articles published outweighs their quality and breeds mediocrity. Generally speaking, the overall content of a journal is far less important than the multitude of articles that can be consulted separately and that will feed Chat GPT which will producing paraphrases helpful to write quickly a set of articles that will probably be published one or two years later, if so. This whole inflationary competitive climate which is propelled by the neoliberal university and its growing managerialist culture generates a kind of self-harming disease (cfr. the concept of auto-immunic pathology used by J. Derrida), producing the opposite that it pretends to achieve. Of course, in such a context, the search for coherence is evacuated, the availability for true dialogue between researchers becomes minimalist and critical positions or analysis that does not cope with mainstream doxa in social sciences are discarded or pushed towards self-censorship. By taking this decision, we definitely won’t be part of the problem…

However, despite the headwinds, we have managed to maintain an open and critical approach regarding work, labour, employment relations, as well as collective action for almost 18 years, with 30 issues published to date. But it has to be said that such an approach is difficult to sustain without support of structures such as research units. Knowing that the organizational culture of the world of academic research is more and more based upon free labour delivered by precarious ph.d students and post-docs, and since we do not want to move on that road, it seemed preferable to cease publication of the journal and redeploy our resources towards objectives and projects in line with the principles that presided over the launching of the journal in 2006. The individual and institutional subscriptions registered for the year 2024 will therefore come to an end with issue 31, due for a printed publication before end of 2024.

In the meantime, we are setting up a new platform for multilingual publication, editing and critical research connected to the real world and dealing not only with labour and work but with all interlinked urgent issues such as authoritarianism, democracy, the degradation of urban life, political economy, the war on nature and on life. This platform which will be made public when issue 31 will be printed. In the coming months we will also publish on this website the english translation of the most interesting articles and interviews such as those with Michael Burawoy, Dave Lyddon and Martin Kuhlman, Moshe Postone, Oskar Negt, Ewan Gibbs, Ake Sandberg, Robert Karasek, Antonio Casilli, Michel Lallemant and Michèle Riot-Sarcey, Fernando Urrea-Giraldo, Jorge Cabrita, Danièle Kergoat, Laurent Vogel, Anselm Jappe and Danièle Linhart.

Two steps back, one step forward!

For the executive board of the editing structure “Les Mondes du travail – association Loi 1901”

Stephen Bouquin, Denis Blot, Pascal Depoorter, Nathalie Frigul, Alain Maillard.

Global overview of visitors and pages visited

| When | Unique Visitors | Pages visited |

| Today (22/10/2024) | 11 | 16 |

| Yesterday (21/10/2024) | 115 | 349 |

| Last week | 754 | 1 374 |

| Last 30 days | 2 702 | 5 292 |

| Last 60 days | 4 131 | 8 861 |

| Last 90 days | 5 247 | 11 381 |

| Last 12 months | 16 964 | 34 319 |

| This year (Jan 2024-Today) | 15 725 | 32 413 |

| Last year (2023) | 26 523 | 54 935 |

| Total since 2020 | 94 397 | 203 820 |

| Issue and theme of dossier | Coordinators | number of downloads of pdf version (total amount 32,634) |

| N°31 – The future of work: challenges and critique (October 2024) | Marie-Anne Dujarier and Olivier Frayssé, | Paper only |

| N°30 – Labour, collective bargaining and industrial disputes: what recompositions? (September 2023) | Sophie Béroud and Jérôme Pélisse | 794 |

| N°29 – Work and ecology (March 2023) | Alexis Cuckier, David Gaboriau and Vincent Gay | 2,825 |

| N°28 – Varia (July 2022), | collective | 2,196 |

| N°27 – Periphéries, the role of work in the production of space (December 2021), José Caldéron, 2766 | José Caldéron | 2,766 |

| N°26 – Working in pandemic times (June 2021) | Rachid Bouchareb, Nicolas Cianferoni, Nathalie Frigul, Marc Loriol, | 2,983 |

| N°24-25 Automation in question (November 2020) | Stéphen Bouquin | 2156 |

| Hors série – Mobilizations and strikes (February 2020) | Stéphen Bouquin | 3,450 |

| N°23 – Utopias of work (November 2019), | Séverin Muller | 1,386 |

| N°22 – Writing about work (January 2019) | Marc Loriol | 876 |

| N°21 – Racial discriminations at work (May 2018), | Rachid Bouchareb | 898 |

| N°20 – International Trade unionism (October 2017) | Anne Dufresne and Corinne Gobin | 546 |

| N°19 – Work and disabilities (March 2017) | Françoise Piotet | 788 |

| N°18 – Working upon the oceans (September 2016) | Jorge Munoz | 597 |

| N°16-17 – Work and and non-working time (December 2015) | Marc Loriol and Françoise Piotet | 779 |

| N°15 – Varia (April 2015) | collective | 624 |

| N°14 – Geographical mobilities and labour (March 2014) | Alain Maillard | 592 |

| N°13 – Humor at work (June 2013) | Marc Loriol | 1,452 |

| N°12 – Labour and collective action in times of crisis (November 2012) | Jean Vandewattyne, and Mélanie Guyonvarc’h | 1,203 |

| N°11 – Varia (February 2012) | collective | 417 |

| N°9-10- Informality and labour (June 2011) | Stéphen Bouquin and Isabel Georges | 776 |

| N°8 – Social work and care (April 2010) | Pascal Depoorter and Nathalie Frigul | 567 |

| N°7 – Work and migrations (June 2009) | Alain Maillard and Denis Blot | 528 |

| N°6 – Labouring classes, political orientations and militant activism (September 2008) | Stephen Bouquin | 759 |

| n°5 – Miseries and splendors of working in non-profit associations (January 2008) | Mathieu Hély and Maud Simonet | 561 |

| n°3-4 – Work, Labour and social conflits (May 2007) | Pascal Depoorter, Isabelle Farcy, Thomas Rothé | 859 |

| n°2 – Fragmented social temporalities and work (September 2006) | Alain Maillard | 471 |

| n°1 – Labour relations, social rights and trade-unions in SME’s (January 2006) | Stephen Bouquin | 785 |

Sommaire n°31 (parution septembre 2024)

Téléverser le grand entretien et l’introduction au dossier du n°31

1 – Grand entretien

« L’histoire de la prévision du futur du travail est, pour l’essentiel, l’histoire d’experts qui se sont trompés de manière spectaculaire… »

Grand entretien avec Ursula Huws réalisé par Olivier Frayssé

2 – Dossier Le futur du travail : critiques et enjeux

Introduction au dossier

Marie-Anne Dujarier, Olivier Frayssé

Les discours (des) dominants sur le « Futur du travail » : mimétisme, conservatisme et impensés

Marie-Anne Dujarier

Retour vers le « Future of Work » : un débat mondial toujours plus déconnecté des réalités du Sud global

Cédric Leterme

Les fictions utopiques et dystopiques comme discours sur l’avenir du travail

Olivier Frayssé

« Ils n’ont pas introduit les machines pour augmenter les profits, ils l’ont fait pour nous virer » Code 8, les superhéro·ïne·s et l’avenir du travail

Daniel Koechlin

Le discours sur le « futur du travail » comme dispositif managérial. Le cas d’une grande entreprise tertiaire

Scarlett Salman

Le « Future of Work », une ressource discursive stratégique pour les nouveaux intermédiaires du travail

Yannick Fondeur

Automatisation de façade et travail invisibilisé en arrière-boutique: des discours sur le futur du travail aux dynamiques numériques dans les entrepôts logistiques

Mathieu Hocquelet

Discours sur l’avenir du travail dans le secteur de la santé au Royaume-Uni

Louise Dalingwater

3 – Contrechamp

Que sait-on du travail ? Beaucoup trop ! Voir bien peu de choses …

Stéphen Bouquin

Au-delà de la coercition, du consentement et du conflit dans le process de travail

Sarah Nies

De la coercition au consentement dans la théorie du process de travail

Paul Thompson

Notes à propos de l’exploitation illimitée dans les process de travail capitalistes

Heide Gerstenberger

4 – Notes de lecture

Sophie Bernard (2023), UberUsés : Le capitalisme racial de plateforme à Paris, Londres et Montréal, Paris, PUF, 301p.

(Rachid Bouchareb)

Franck Fischbach, Anne Merker, Pierre-Marie Morel et Emmanuel Renault (s. dir.) (2022), Histoire philosophique du travail, Paris, Vrin (« Histoire de la philosophie »), 408p.

Franck Fischbach et Emmanuel Renault (textes réunis et introduits par) (2022), Philosophie du travail. Activité, technicité, normativité, Paris, Vrin (« Textes clés »), 372p.

(Etienne Bourel)

Olivier Alexandre (2023), La Tech : Quand la Silicon Valley refait le monde, Éditions du Seuil, 560 p.

(Virgínia Squizani Rodrigues)

Par Stéphen Bouquin

La crise inflationniste de trois dernières années représente un tournant majeur pour des centaines de millions de travailleurs. Dans beaucoup de pays, les salaires ne sont plus ajustés automatiquement à l’inflation. Tant que celle-ci variait de 1,5 à 2,5%, l’érosion du pouvoir d’achat pouvait facilement être contrecarrée par une négociation collective ajustant les salaires à l’évolution du coût de la vie. Dans ce premier article d’une trilogie, je propose d’analyse plus détail l’ampleur de la perte de pouvoir d’achat que représente une hausse inflationniste lorsque celle-ci est non-contrecarrée par des mesures adéquates. Dans le deuxième volet, je présenterai en détail le cas de la Belgique, seul pays qui connaît encore un système d’indexation automatique des salaires. Dans un troisième article, je reviendrai sur l’ampleur de la paupérisation salariale comme phénomène social et les moyens de la combattre en considérant que ce phénomène -– tout comme la précarisation – est ni inéluctable ni irréversible.

1 – Un choc inflationniste inattendu

Au cours de l’année 2022, selon les calculs de l’Institut Syndical Européen (ETUI)[1], les dépenses les plus élémentaires, comme l’énergie, les biens alimentaires, le logement ou les frais de transports, ont augmenté jusqu’à quatre fois plus vite que les salaires. Certes, le salaire horaire moyen a également augmenté de 4,4% mais le taux d’inflation s’élevait à 9,2 % pour l’UE[2].

Les salaires réels, qui fournissent la seule information pertinente sur l’évolution des rémunérations après la prise en compte de l’inflation, ont dès lors subi un recul important dans tous les États membres de l’UE.

Cette situation n’avait rien à voir avec la « stagflation » des années 1970 puisque les bénéfices nets des entreprises ont augmenté et que le taux de marge s’est maintenu à des niveaux élevés dans la plupart des pays. C’est en réponse à cette situation que des économistes ont évoqué la greedflation [3], fondée sur l’existence de surprofits, de rentes monopolistique et d’une hausse des prix liée à la spéculation.

La question des surprofits, de taux de marge qui se sont maintenus à des niveaux élevés malgré la pandémie est loin d’être anodine mais je préfère la traiter ultérieurement dans un autre article spécialement dédié à cet aspect.

Dans ce premier article, je pense indispensable de mettre d’abord la focale sur les effets de la hausse inflationniste des dernières années. Je commencerai par présenter quatre graphiques qui parlent en grande partie pour eux-mêmes. Le premier montre l’évolution de l’inflation moyenne dans l’UE. Le deuxième montre l’inflation cumulée entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2023. Le troisième graphique montre l’évolution des salaires réels que je propose d’affiner présentant l’ampleur de la baisse des salaires réels suivant les secteurs d’activités et au niveaux de qualification.

Fig. 1 – Evolution annuelle du taux d’inflation dans l’UE (janvier 1997- juin 2023)

Lecture : La hausse inflationniste se concentre sur la période T4 2021 et T12023.

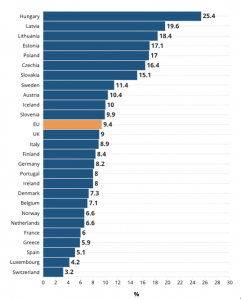

Fig. 2 – Taux d’inflation cumulée sur la période (T4 2021 et T12023)

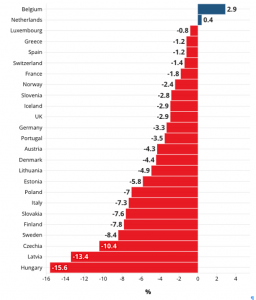

Fig. 3 – Evolution des salaires réels (horaires) du T1-2022 au T1-2023

Mais il est probable que le choc inflationniste n’ait pas eu les mêmes effets selon les profils d’emploi (niveau de qualification), les secteurs d’activité (permettant ou non un ajustement des salaires à l’évolution du coût de la vie) ou encore la capacité des organisations syndicales d’imposer par la négociation collective un rattrapage rapide qui bloque en quelque sorte la chute de salaires réels.

Figure 4 – Evolution des salaires horaires réels par secteur d’activité / niveau moyen de rémunération entre T1-2022 et T1-2023

On peut observer que dans certains pays, les secteurs d’activités ont amorti le choc inflationniste différemment. En France, l’indexation automatique du salaire minimum a certainement protégé les bas salaires ou les niveaux de qualification inférieurs. En Espagne, en Allemagne et en Grèce, les bas salaires ont également moins souffert d’une perte du pouvoir d’achat et les salaires réels ont donc été protégés par des ajustements à la hausse des montants.

La tendance globale est néanmoins clairement identifiable : le choc inflationniste s’est traduit par une perte de pouvoir d’achat et une baisse du « salaire réel » de l’ordre de 4 à 5 % en moyenne avec des reculs plus importants de 7-8 ou 10% dans certains pays. Ces variations sont avant tout le produit de mesures limitant la hausse des prix ou d’une compensation spontanée ou impulsée des salaires.

L’hémorragie du pouvoir d’achat semble avoir été arrêtée en 2023 même si l’Institut syndical européen constate que les salaires réels ont continué à se tasser de 0,8% en moyenne au deuxième trimestre 2023 (par rapport au même trimestre de 2022). [4]

Mais l’inquiétude demeure. Pour la secrétaire générale de la CES, Esther Lynch : « Les syndicats ont obtenu des augmentations salariales indispensables qui ont protégé nos membres des pires effets de la crise du coût de la vie provoquée par les profits des entreprises. Mais il y a trop d’échappatoires qui permettent aux entreprises d’esquiver les négociations collectives. Notre constat est sans appel : deux ans après le début de la crise inflationniste, le pouvoir d’achat des travailleurs n’a toujours pas été correctement rétabli. »[5]

Pour Esther Lynch, cette situation est non seulement à l’origine de la misère de millions de travailleurs et de leurs familles, mais pousse les économies vers une nouvelle récession. « Nous avons désespérément besoin de mettre plus d’argent dans les poches des travailleurs, qui le réinvestissent dans l’économie locale, au lieu de laisser les ultra-riches empiler des milliards sur leurs comptes offshore. À l’approche des prochaines élections européennes, nous demandons à nos 45 millions de membres de voter pour des partis qui donneront aux travailleurs le pouvoir d’obtenir des augmentations de salaire justes et équitables. »

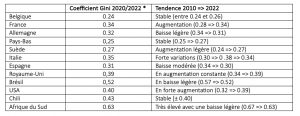

Le ralentissement de l’érosion des salaires réels est avant tout le résultat d’une inflation moindre, passant de 12% en octobre 2022 à 4% vers la fin de l’année 2023. Toutefois, aucun signe invite à croire qu’un mouvement de rattrapage salarial aurait commencé. Même si la BCE et la Commission Européenne évoquent une hausse moyenne des salaires de 5,9 % en 2023 pour la zone euro, cette augmentation est loin de compenser la baisse des salaires réels enregistré au cours de l’année précédente. Pour les économistes du WSI de la Hans Böcklerstiftung, il ne fait aucun doute que sur une base cumulée, de 2021 à 2024, les salaires réels ont enregistré un recul net de 5 à 7%, excepté pour la Belgique, qui apparaît de ce fait comme une « anomalie ». J’y reviendrai dans un deuxième article spécifiquement dédié au système d’indexation automatique belge.

Dans l’immédiat, je pense utile de signaler que même les hautes sphères de la Commission européenne demeurent très prudents quant à l’éventualité d’un rattrapage salarial dans les années à venir. En effet, le rapport Labour Markets and wage development in 2023 (publié début 2024 sous la responsabilité de la DG ‘Emploi et Affaires sociales et inclusion’) constate que « les pertes de salaires réels qui ont été enregistrées depuis la fin de 2021 pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages et continuent à faire des ravages (sic). La détresse financière des travailleurs s’est accrue de manière significative et le taux de privation matérielle et sociale de l’ensemble des travailleurs a augmenté considérablement.» (re-sic). En même temps, le constat est fait que « le choc social provoqué par la crise inflationniste a été moins brutal que les effets provoqués par la crise financière de 2007-2008, notamment grâce à la résilience des marchés de l’emploi et à l’efficacité de la réponse à la crise au niveau de l’UE et au niveau national ». Les rédacteurs du rapport observent plusieurs tendances qui paraissent des plus inquiétantes :

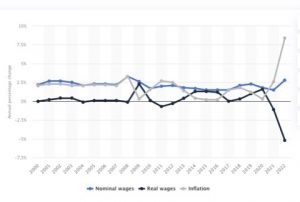

Fig. 5 – Evolution annuelle des salaires nominaux et réels pour la zone euro (2000-2022)

L’Italie est le pays qui incarne le mieux le basculement d’une stagnation à baisse des salaires. Toutefois, la France n’est pas en reste – surtout depuis 2017 – car il apparaît que les salaires réels y subissent une érosion significative que même l’augmentation du Smic, pourtant indexé sur l’inflation, ne semble pas en mesure de contrecarrer.

Fig. 6 – Evolution annuelle du salaire moyen en France (2015-2023). (Salaire Moyen Par Tête – SMPT)

S’il est vrai que les données d’Eurostat, de la BCE, de l’OCDE ou de la Banque Mondiale ne sont pas toujours homogènes, les variations statistiques ne contredisent nullement les traits fondamentaux que nous avons identifié ici. En effet, globalement le diagnostic est le même : après avoir subi une décennie de modération salariale, les années récentes se caractérisent par une baisse des salaires réels, de 4 à 5%, parfois jusqu’à 10 ou 15%. Mais, il faut le souligner également, il existe une pays – la Belgique – où le salariat dans son ensemble échappe à cette tendance lourde.

Certes, « l’anomalie » que représente le cas belge n’est pas de nature à pouvoir inverser la tendance globale, mais son cas révèle qu’il est possible de protéger le pouvoir d’achat tout en préservant une certaine vigueur économique. En effet, l’indexation automatique des salaires et des minima sociaux ne s’est pas traduit par une inflation supérieure ni une baisse de la compétitivité des entreprises mais a plutôt soutenu l’activité économique, ce qui s’est traduit par une croissance du PIB de 1,4% là où les pays tels que l’Allemagne ou la France se trouvent en situation de quasi-récession.

Pour les éditorialistes du Financial Times, sans doute le porte-voix le plus lucide du monde de la finance, il ne fait aucun doute que la compression des salaires et l’érosion du pouvoir d’achat sont des facteurs qui nourrissent l’atonie économique générale initiée par la grande récession de 2008. La « polycrise » – une notion quelque peu évasive qui désigne le caractère systémique de la crise du capitalisme – est donc également et avant tout une crise du modèle néolibéral.

Fig. 7 – Salaires moyens à prix constant et devise locale, indexés sur le niveau de l’année 2000.