Article paru dans Les Mondes du Travail revue papier (n°26, juin 2021) sous le titre «Travail et entreprise à l’heure de la distanciation physique»

par Mateo Alaluf (centre de recherche Metices, Professeur émérite, Université Libre de Bruxelles)

La crise sanitaire a révélé l’impréparation et la carence des gouvernants. Le sous-investissement en matière de dépenses et d’investissements publics a entraîné l’érosion du système de santé. Était-ce cependant suffisant pour penser que le vieux monde néo-libéral était désormais derrière nous et que, libérés des contraintes du passé, il nous suffirait d’imaginer l’après ? La pandémie du Covid-19 a sonné, trop naïvement sans doute, le coup d’envoi d’un grand concours d’idées pour « le monde d’après ».

Un grand nombre de chercheurs en sciences sociales s’est ainsi rassemblé autour d’un appel promu par Julie Battilana, Julia Cagé, Isabelle Ferreras, Lisa Herzog, Hélène Landemore, Dominique Méda et Pavlina Tcherneva intitulé : « Il faut démocratiser l’entreprise pour dépolluer la planète »[1]. Contrairement à beaucoup d’autres tribunes de même nature, celle-ci a le mérite de mettre l’accent sur la centralité du travail. Elle ne se départit cependant pas d’une vision datée du travail perçu au travers du seul prisme de l’entreprise que la pandémie a pourtant révélé précisément comme appartenant au « monde d’avant ». De plus, la « codécision » entre capital et travail préconisée par le texte pour démocratiser l’entreprise et émanciper les travailleurs tient plus d’une vieille recette que d’une stratégie innovante.

Ce texte vise à engager le débat. Notre argumentation peut se résumer en trois points. D’abord, le modèle de codécision ressuscité par l’appel « à démocratiser l’entreprise pour dépolluer la planète » avait dans le passé permis de contenir la conflictualité du travail en Allemagne, mais avait montré très vite ses limites. Sous le poids de l’exacerbation de la concurrence et des délocalisations, le modèle s’était considérablement détérioré par la suite. De plus, sous l’effet du nouveau régime du capitalisme financiarisé et mondialisé, l’entreprise a perdu sa substance, en particulier en tant que lieu de décision. Si bien que le débat qui avait opposé naguère les syndicats (dits réformistes du Nord de l’Europe) partisans de la cogestion aux syndicats (dits révolutionnaires du Sud) qui y étaient opposés, relève d’une époque révolue. Ensuite, la distanciation physique érigée en règle pour combattre la pandémie a accéléré la révolution numérique par le recours massif au télétravail et surtout par la place croissante prise par le capitalisme des plates-formes. Une grande partie des salariés œuvre désormais en dehors des structures formelles des entreprises. Placer l’enjeu de la démocratisation dans l’entreprise au moment précisément où l’on assiste à la délocalisation du travail hors des entreprises serait en conséquence une grave erreur. Enfin, l’organisation de la production par des chaînes de valeur et l’accélération de la digitalisation sous l’effet de la pandémie exigent l’adaptation sans cesse du travail au mouvement. Alors que l’entreprise a perdu sa centralité et n’est plus le cadre privilégié de la condition salariale, la vulnérabilité du capital à l’impératif de mobilité peut ouvrir des possibilités nouvelles à l’émancipation du travail.

Cogestion contre contrôle ouvrier

Les signataires de l’appel ont érigé « La citoyenneté dans l’entreprise » comme condition pour émanciper les salariés. Ceux-ci, définis comme des « investisseurs en travail », devraient avoir accès à la décision tout comme « les investisseurs en capital » que sont les patrons. Les comités d’entreprise devraient donc, affirme ce texte, être dotés de droits similaires à ceux des conseils d’administration de manière à instaurer un « bicaméralisme » soumettant « le gouvernement de l’entreprise à une double majorité ».

Cette proposition évoque plus la vieille controverse du contrôle ouvrier contre la cogestion qu’elle n’ouvre une perspective nouvelle pour l’après crise. Depuis ses origines, le mouvement ouvrier s’était organisé de manière autonome par rapport au patronat. Après s’être ralliés à l’effort de guerre, les syndicats allemands avaient obtenu leur reconnaissance au lendemain de la Première guerre mondiale et conclu un accord instituant dans les entreprises une communauté de travail entre employeurs et salariés. Après la Deuxième guerre, la DGB, grande centrale syndicale, mettra la cogestion (mitbestimmung) au centre de son programme, cogestion qui sera instaurée par une loi dès 1951.

Par contre, la grande majorité des syndicats en Europe rejetaient la codécision. En associant les salariés à l’entreprise la cogestion les priverait, soutenaient-ils, de leur autonomie revendicative et dans un marché concurrentiel opposerait les travailleurs d’une entreprise à ceux d’une autre. Ils y voyaient une forme de collaboration de classes dont les travailleurs seraient les perdants. Ils prônaient en conséquence le « contrôle ouvrier » en opposition à la « cogestion ». Dans la conception d’Alain Touraine, le contrôle ouvrier s’inscrivait dans « la double nature du syndicalisme : tout à la fois instrument de revendication et de ce fait agent de transformation sociale et en même temps partenaire dans la négociation. Le syndicalisme de contrôle, à la différence de la cogestion, exclut la participation à la gestion des entreprises. Il se veut contre-pouvoir autonome, séparé du pouvoir de décision économique qu’il entend contrôler et infléchir en fonction des intérêts des salariés »[2].

De fait la cogestion a surtout permis de contenir les conflits sociaux. Une étude récente sur la codétermination à l’allemande montre précisément la détérioration de ce « modèle »[3]. Le système a perdu sa cohérence dans la mesure même où, depuis les années 1980, le poids des accords de branche a diminué au profit des entreprises pourtant cogérées. L’étude cite trois sources principales à l’érosion de la cogestion allemande : la financiarisation de l’économie, la mondialisation et les délocalisations qui ont éloigné les centres de décision des entreprises. Avec l’exacerbation de la concurrence, les accords d’entreprise sont devenus des accords « moins disant ». Les syndicats ont perdu au cours des 20 dernières années la moitié de leurs adhérents. La codétermination se traduit plus par la gratification de représentants du personnel conformistes que par la prise en compte des intérêts des salariés. La proposition de démocratiser les entreprises par la codécision rappelle davantage les abandons « du monde d’avant » qu’elle n’éclaire celui « d’après ».

L’entreprise comme lieu du contrôle physique du travail

Le traité de sociologie du travail (1962), écrit sous la direction de Georges Friedmann et Pierre Naville, consacrait une place importante à l’entreprise comme lieu d’exercice du travail. Le tome II du traité s’ouvrait sur le chapitre intitulé « Pouvoir et décision dans l’entreprise » rédigé par Alain Touraine. Pour celui-ci le pouvoir économique pouvait se concevoir « sans risque comme celui du contrôle des sociétés anonymes et surtout des plus importantes d’entre elles » [4]. La question du contrôle ouvrier ou de la cogestion des entreprises divisait à l’époque les syndicats gardiens de leur autonomie revendicative et les syndicats « intégrés » adeptes de la cogestion. Pour que cette controverse conserve cependant encore quelque pertinence, encore faudrait-il que l’entreprise soit le siège des décisions qui la concernent. En est-il toujours ainsi ?

L’apparition de l’entreprise correspond à l’invention de la concentration du travail c’est-à-dire, précise Fernand Braudel, à la concentration physique des travailleurs en un même lieu comme alternative au commerce et à l’artisanat[5]. Le regroupement des ouvriers dans des manufactures d’abord, des fabriques et des usines ensuite permettra la naissance de coalitions ouvrières et la représentation des intérêts collectifs des travailleurs. La classe ouvrière apparaît ainsi comme une catégorie politique construite par les associations politiques et syndicales ouvrières leur permettant de conclure des accords collectifs de manière à compenser le déséquilibre inhérent aux relations individuelles de travail.

Par la suite, les définitions de l’entreprise, qu’elles soient de nature économique, sociologique ou juridique, oscilleront entre les différents axes qui la constituent : organisation, nœud de contrats et institution. L’idée de codécision apparaît à la conjonction d’une conception de l’entreprise comme institution et de la notion de « communauté de travail ».

John R Commons (1862-1945), un des fondateurs de l’institutionnalisme en économie, sera un des premiers à développer une conception de l’entreprise comme une institution, siège de l’exercice d’un pouvoir, liée à la propriété, et régulée par l’état[6]. La grande entreprise intégrée multi-divisionnelle dite « fordiste » correspond à ce modèle. A la différence de la « main invisible » du marché, elle sera régie par une organisation administrative et assurera à ses salariés une sécurité d’emploi.

La capacité à générer des économies d’échelle, c’est-à-dire à produire des biens et services standardisés en grande quantité, avait fait dans l’après-guerre de la grande entreprise la figure de la modernisation rationnelle. Elle était tout à la fois une organisation productive et un centre de décision. Conçue en vue d’une fin commune, l’entreprise pouvait alors se représenter comme une « communauté de travail ». Des économistes et des juristes, inspirés par la philosophie personnaliste, prônaient en conséquence la codécision pour assurer la participation des travailleurs aux responsabilités des entrepreneurs. L’association des salariés et des employeurs dans la gestion de l’entreprise devait, à leurs yeux, prévaloir à l’opposition de leurs intérêts.

Des salariés sans entreprise

Dès le milieu des années 1970, avec la prépondérance du capitalisme financier, l’entreprise qui avait été une institution centrale dans la phase du capitalisme industriel, a perdu sa consistance et par là même le mouvement syndical implanté dans l’entreprise a vu se dérober ses principaux repères organisationnels. Les relations contractuelles marchandes ont pris le dessus sur les relations collectives de travail, le marché a pénétré la structure interne de l’entreprise et a entraîné l’externalisation de ses activités et les cascades de sous-traitance et les délocalisations. Sans compter les petites entreprises d’où toute représentation syndicale est exclue les entreprises ne sont donc plus le siège des décisions qui les engagent. De plus, des centaines de milliers de salariés, ubérisés, coursiers, livreurs, traducteurs, consultants, aides ménagères, soignantes… oeuvrent en dehors du cadre de l’entreprise. Pour se valoriser le capital peut faire désormais l’économie du coût que représente pour lui l’entreprise par la gestion à distance. Le syndicat ne peut donc se laisser enfermer dans une construction institutionnelle complexe de codécision et de bicaméralisme dans le cadre étriqué des entreprises.

La transformation du monde par plus de 40 ans de politiques néolibérales n’a pas entraîné la fin de la centralité du travail ni sa raréfaction, comme l’avaient soutenu nombre d’auteurs dans les années 1980, mais a provoqué la fin de la centralité de l’entreprise. La société composée par les actionnaires est devenue un outil financier non pas au service de l’entreprise mais bien à celui d’un actionnariat mondialisé. Dans le nouveau régime du capitalisme actionnarial, l’entreprise n’est plus centrale mais le profit repose plus que jamais sur l’exploitation du travail. C’est donc l’entreprise et non le travail qui a perdu sa centralité au profit de la société des actionnaires.

La grande entreprise intégrée apparaît comme obstacle à l’expression des forces du marché promues avec la montée du néolibéralisme en condition du dynamisme économique. Il ne s’agit plus pour l’entreprise-réseau de produire des règles normatives dans un environnement stable, mais d’être flexible, c’est-à-dire de créer une tension « obsessionnelle à l’adaptation au changement »[7]. L’entreprise comme institution correspond, conclut d’ailleurs le Dictionnaire du travail, « à un phénomène historiquement, géographiquement et culturellement daté »[8].

Le vieux débat sur le contrôle ouvrier contre la cogestion est aujourd’hui dépassé. Il surgit comme résidu d’une autre époque. Avec la financiarisation, la mondialisation et la numérisation de l’économie, l’entreprise n’est plus un lieu central de décision. Elle se présente désormais moins comme une entité dotée d’une autonomie de décision que d’une coquille assurant des activités très parcellisées à travers des réseaux de sous-traitance localisés dans différents pays. Son sort ne se décide pas dans son enceinte ni dans le pays dans lequel elle est implantée.

Le travail à distance

La distanciation physique érigée en règle pour juguler la crise sanitaire a accéléré les effets de la révolution numérique qui avait éclaté dans les années 2000. L’ère des méga-usines paraît ainsi vouée à disparaître et les salariés opèrent plus qu’avant en dehors de toute structure formalisée d’entreprise. Les unités décentralisées et les producteurs isolés sont gérés à distance à partir de centres de profit et de plates-formes. A la déconcentration de la production où les petites unités dominent, correspond une concentration des capitaux d’une ampleur exceptionnelle.

La pandémie en rendant la « distanciation physique » du travail obligatoire a assuré l’essor inédit de l’économie numérique. Les cours boursiers des valeurs technologiques se sont envolés. Pendant le confinement les plates-formes Airbnb (location de logements) et Snowflake (traitement de données dans le cloud) ont bénéficié d’un record de levées de fonds dès leur première cotation en bourse. L’indice Nastag des valeurs technologiques de la bourse de New York a progressé de 43% en 2020. La distance n’est plus un obstacle à la fourniture des services : les consultations par télémédecine ont explosé, les étudiants suivent leurs cours depuis l’étranger en visioconférence et l’e-commerce se substitue à la vente en magasin.

Le triomphe des industries numériques a accentué la montée du capitalisme de plates-formes. Le télétravail a pris le dessus sur le « présentiel » au bureau et les livraisons par coursier sur les boutiques et restaurants. Avec le confinement des commerces Amazon qui enregistre des bénéfices colossaux, est apparu comme le symbole de l’hyperpuissance des Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) qui bouleversent les équilibres économiques.

L’extension du télétravail est apparu comme un des effets les plus visibles de la crise sanitaire. Dans un monde marqué par l’aggravation des inégalités salariales, « la délocalisation du travail jusqu’au domicile du salarié » est devenu, selon Michel Lallemand, « l’indice d’une position statutaire plus élevée que la moyenne et associée, en règle générale, à un moins grand risque de précarité »[9].

« La distanciation physique » au cœur du nouveau modèle productif permet désormais au capital d’exploiter le travail à distance tout en se passant de l’entreprise. Dès lors que celle-ci n’est plus l’endroit de la concentration physique du travail, l’entreprise n’est plus un lieu central de décision. L’activité économique s’organise désormais dans des plates-formes et des chaînes de valeur qui débordent et se substituent aux entreprises.

Dans le passé on avait pu se disputer sur le fait de savoir si la démocratisation ou la responsabilité sociale de l’entreprise pouvait ou non réformer le capitalisme. Par sa phrase célèbre, « la responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître son profit », Milton Friedman avait pourtant déjà réglé la question. A présent, la déréglementation qui a accompagné la montée du néolibéralisme, a vidé l’entreprise de sa substance.

La mobilité, talon d’Achille du nouveau capitalisme

Les pénuries de masques, médicaments, matériel sanitaire et vaccins ont mis au grand jour l’organisation de la production par des chaînes de valeur. La fluidité des marchés, la circulation des pièces et des matières « juste à temps », la vitesse de l’information et la flexibilité de l’emploi sont érigées en lois de l’économie. Le travail à domicile, les réunions par visioconférence, l’injonction contradictoire de se plier aux règles sanitaires mouvantes tout en s’exposant aux risques balisent les nouvelles conditions de travail. Des sociétés de conseil en ressources humaines placent dans leur jargon en tête des critères de recrutement le QA (quotient d’adaptabilité) qui a supplanté le QI (quotient intellectuel) passé de mode. Au tournant de la digitalisation imprimée par la pandémie, le travail est sommé de s’adapter sans cesse au mouvement. Le capital a besoin pour se reproduire de bouger et changer en permanence mais la mobilité est devenue aussi son talon d’Achille.

La contestation sociale se déplace en conséquence là où elle peut faire mal. Le centre de gravité des grèves est passé du métallo au cheminot. Le blocage d’une route, d’une raffinerie ou d’une région portuaire est devenue intolérable et les actions de grève dans les chemins de fer et transports publics sont les plus fortement ressenties. Le mouvement social trouve donc son efficacité plus dans l’entrave à la mobilité que dans les entreprises.

La PMIsation des entreprises comme la gestion individualisée des horaires et des rémunérations, la mise en concurrence interne des services, la présence sur un même site de travailleurs aux statuts et aux employeurs différents morcellent les collectifs et compliquent l’organisation d’actions collectives. De plus les grèves confinées aux portes des entreprises perdent leur visibilité. « Quand il y a une grève, plastronnait déjà Nicolas Sarkozy, plus personne ne s’en aperçoit »[10].

Dès lors, comme l’observe Sophie Béroud, c’est la manifestation qui devient la pratique la plus centrale. La capacité de mobilisation des syndicats se mesure à présent moins au nombre de grévistes qu’à celui des manifestants et surtout à sa capacité de blocage des transports publics. La part croissante prise par les cheminots dans les grèves, stigmatisées comme corporatistes par ceux qui ne conçoivent l’action syndicale que limitée à la seule entreprise, permet en réalité d’établir un rapport de force pour les autres salariés.

Les grèves suspendent pendant un temps donné le rapport salarial et ouvrent aux salariés des espaces nouveaux de discussion, de débat et de créativité. Les manifestations non seulement donnent de la visibilité aux grèves, mais élargissent l’action gréviste aux travailleurs éloignés de prime abord des syndicats comme les livreurs Deliveroo et les chauffeurs Uber.

La précarisation orchestrée

La « distanciation sociale » obligatoire sur toute la planète en raison de la pandémie a eu pour effet le déclin de l’économie traditionnelle. Les salariés ont subi le chômage partiel et les licenciements ; le petit commerce, la restauration, l’hébergement, la culture et l’événementiel ne peuvent plus travailler ; malgré les aides d’urgence de l’Etat, le nombre de faillites et de personnes dépendant d’une aide alimentaire a augmenté. Les travailleurs les plus vulnérables sont aussi privés d’accès à l’emploi (intérim effondré, petits boulots asséchés, sans parler du travail informel et au noir). Il ne reste bien souvent pour ceux-ci que les plates-formes de livraison qui, par la grâce du Covid, ont plus encore qu’avant le vent en poupe.

Au fil des confinements et déconfinements successifs, les plates-formes ont augmenté le nombre de « restaurants partenaires » en même temps que celui des livreurs. Elles sont devenues le refuge, si l’on peut dire, des « précaires déclassés ». Ceux-ci se retrouvent alors en sureffectif, les courses pour chaque livreur se raréfient, leurs revenus baissent et le nombre de travailleurs disponibles pour les plates-formes augmente. La concurrence accrue permet ainsi la précarisation croissante orchestrée des livreurs. La désarticulation des activités traditionnelles pousse encore vers la « gig economy » (nom donné à l’économie des petits boulots) plus de travailleurs qui, bien que dépendants des plates-formes et subordonnés à ses logiciels, sont considérés comme indépendants et ne bénéficient donc pas des protections de l’emploi salarié.

En Californie, depuis le 1er janvier 2020, la loi AB5 contraint Uber et Lyft à salarier leurs chauffeurs. Les deux plates-formes, refusant de s’y plier ont dépensé plus de 200 millions de dollars (la plus grande somme jamais investie dans ce type d’action) pour mener campagne lors d’un référendum en vue d’abroger la loi. En novembre, en pleine pandémie, elles ont remporté la mise auprès de la population tout en concédant aux chauffeurs un salaire minimum, une couverture santé et une assurance accident. La déception est grande pour les syndicats qui tentent de réguler la « gig economy ». Pour la Fédération californienne du travail, « la guerre n’est pas terminée et devrait se jouer à présent devant les tribunaux »[11].

La polémique sur le statut des chauffeurs Uber fait rage partout dans le monde. en France, la crise sanitaire a fait fondre les revenus des chauffeurs de taxi comme des chauffeurs Uber. La guerre pourrait-elle se transformer en un combat contre la plate-forme que les uns et les autres reconnaîtraient comme leur ennemi commun ? En mars dernier la Cour de cassation avait fait date en considérant « fictif » le statut d’auto-entrepreneur du plaignant et en requalifiant le chauffeur Uber en salarié. En conséquence, les chauffeurs de taxis ont introduit des actions contre Uber devant le tribunal de commerce de Paris. Leur raisonnement est simple : en s’exonérant des obligations et coûts du statut de salarié Uber commet une fraude au droit du travail et crée ainsi une situation de concurrence déloyale dont les taxis sont victimes. Mais le lobbying des plates-formes ne faiblit jamais. Un décret viendra en octobre favoriser la mise en place de chartes sociales censées résulter de la consultation des travailleurs et devant encadrer leurs conditions de connexion et déconnexion à la plate-forme et le « prix décent » des courses, compliquant ainsi leur requalification en salariés.

En Belgique également, les chauffeurs de taxis orientent de plus en plus leur colère non pas contre les chauffeurs Uber mais contre la plate-forme qui leur fait une concurrence déloyale et dont les pratiques sont de plus copiées par les entreprises de taxis dont ils dépendent. Un chauffeur Uber, soutenu par la United Freelancers et le collectif des travailleurs du taxi de la Confédération des syndicats chrétiens CSC, a obtenu auprès d’une juridiction administrative (la Commission relation de travail) de reconsidérer son statut de travailleur indépendant. Celle-ci a statué en janvier 2021, en continuité avec la Cour de cassation française, et a requalifié le statut d’indépendant du demandeur, jugé incompatible avec son travail, en contrat salarié. Comme cette décision n’est pas contraignante, Uber active d’ores et déjà toute sa puissance de Lobbying. Mais de plus en plus souvent, en Angleterre comme aux Pays-Bas et dans les cantons Suisse de Genève et Zurich, les chauffeurs et livreurs Uber sont désormais requalifiés en salariés. La Commission Européenne entreprend une consultation en vue de la rédaction d’une directive en la matière, et UBER, comme en Californie, engage toute ses capacités de lobbying pour que le résultat se limite au mieux à un statut de sous-salarié pour livreurs et chauffeurs.

Tous les gouvernements ont soutenu le numérique et vanté les start-up mais aucun n’a osé réguler les plates-formes. Celles-ci ont contribué en toute impunité à peser dans le sens de la baisse des salaires et de la détérioration des statuts d’emploi. Nombre de livreurs, chauffeurs et autres auto-entrepreneurs se sont trouvés victimes des restrictions sanitaires sans bénéficier de chômage partiel ni de plan de relance alors que nombre de salariés sont encore toujours poussés vers le statut d’indépendant.

Le droit de retrait

Le droit pour tout travailleur de se retirer de son poste de travail en cas « de danger grave et imminent » est reconnu par l’OIT, par l’Union Européenne et est transposé dans la législation des pays membres. Les salariés en font usage lorsque les circonstances l’exigent, par exemple à propos des risques de cancer ou d’accident de travail. Les quelques 300 salariés présents le dimanche 1er mars au Louvre, inquiets en raison de l’épidémie de coronavirus, auront été les premiers, avant le confinement, à voter le droit de retrait obligeant le musée le plus visité au monde à fermer ses portes. Ils exigeaient pour leur protection la disposition à large échelle de gel hydro-alcollique et l’installation de vitres séparant les caissiers du public. L’épidémiologiste et ancien directeur général de la Santé Publique France William Dab a immédiatement regretté sur Europe 1 cette décision du personnel, affirmant que le droit de retrait n’est pas la bonne réponse à l’épidémie et n’a pas été prévu pour gérer ce type de situation. Il rappelait au surplus, qu’en l’absence de gel, le savon marche très bien aussi et que l’absence de vitres entre le personnel et les visiteurs ne justifie pas ce droit puisqu’il suffit de maintenir une distance d’au moins un mètre. La CGT soutenait au contraire le droit de retrait justifié par l’inquiétude des salariés obligés de travailler dans un endroit confiné, fréquenté par un très grand nombre de visiteurs, sans disposer de protection adéquate. La direction contestait cette position arguant que le droit de retrait « ne peut sur le principe viser qu’une situation particulière de travail et non une situation générale ». Après deux jours de fermeture, les salariés obtiendront satisfaction à leur demande et le musée accueillera à nouveau le public.

Lorsque les conducteurs de la société des transports publics bruxelloise STIB exerçant leur droit de retrait cessèrent le travail du 11 au 17 mai 2020, la surprise fut grande en Belgique dans la mesure où jusque là cette disposition du droit du travail n’avait encore jamais été activée dans le pays. Pendant le confinement, les transports publics jugés « essentiels », avaient continué à fonctionner moyennant des mesures sanitaires strictes. Quelques 1300 conducteurs de bus, tram et métro bruxellois, soit près de 80% d’entre eux, jugèrent cependant, au sortir du confinement, la levée des mesures de protection trop rapide et exigèrent des protections sanitaires similaires à celles de leurs collègues wallons et flamands. A leur estime, « le droit de retrait était le seul type d’action approprié à la situation pour protéger les travailleurs et les voyageurs ». La direction, après avoir refusé de reconnaître ce droit, a noté leur absence comme injustifiée. Les syndicats sceptiques quant à l’issue de cette action ont refusé d’accorder leur soutien aux conducteurs. Ceux-ci se sont auto-organisés et sont à présent engagés dans un bras de fer devant les juridictions du travail.

Le droit de retrait a permis aux salariés de prendre une distance vis-à-vis des postures hygiénistes en résonance avec les tendances autoritaires de gestion du travail. Ils ont mis en avant dans ces conflits leur perception propre du « danger grave et imminent », même si cette perception ne correspondait pas à celle purement administrative de la hiérarchie. Peut-on d’ailleurs concevoir l’intégrité physiologique d’une personne en faisant abstraction de son propre regard ?

Deux questions ont été mises en lumière par l’activation du droit de retrait par les salariés. D’abord, contrairement à des pratiques anciennes, la santé au travail est essentielle et ne peut se monnayer par des primes[12]. Ensuite, au-delà de la pandémie, redonner du pouvoir aux salariés sur leurs conditions de travail est toujours fondamental. Mais comment procéder alors que d’une part l’entreprise se fragmente et que d’autre part, une proportion croissante de salariés se trouve en dehors du périmètre de l’entreprise ? Les salariés ne peuvent surement pas élargir leur autonomie par des procédures administratives de délégation des salariés dans des instances de gestion de l’entreprise.

Le pouvoir d’agir au travail

Avec la pandémie, la gestion du travail à distance s’est largement substituée à sa concentration physique dans les grandes unités de production et le capitalisme de plates-formes qui fournit à distance des services numériques et logistiques, a connu une expansion exceptionnelle. Le sort des entreprises vidées de leur substance et dépendantes des chaînes de valeur se décide à présent de moins en moins en leur enceinte.

En période de pandémie tout a été fait pour mobiliser les salariés dans des conditions plus précaires. En mettant en lumière les activités essentielles comme étant les moins rémunérées et exécutées par les groupes sociaux les plus précarisés, le coronavirus a révélé toute la violence de la condition salariale. En même temps, les institutions du travail, c’est-à-dire les syndicats, la sécurité sociale et la négociation collective, se sont montrées résilientes dans des circonstances inédites : les soins de santé, le chômage partiel, les différentes variantes du revenu de remplacement et la pension de retraite ont maintenu la société en vie. L’urgence sociale réside désormais dans le rétablissement des conditions salariales décentes pour les professions dites essentielles, contre la précarité de l’emploi et pour l’amélioration des conditions de travail et les exigences de la santé-sécurité au travail.

La crise aura montré à nouveau que l’autonomie n’est pas un moment daté du mouvement ouvrier mais un trait culturel qui lui est propre : non pas l’injonction du management à l’autonomie, mais l’autonomie des salariés préservant les protections de l’emploi hors et contre l’organisation. En affirmant leur « droit de retrait » les travailleurs ont exigé d’être reconnus comme acteurs de leur travail et de leur propre sécurité. ils rejetaient de ce fait le seul traitement hygiéniste décidé par des procédures administratives et refusaient de déléguer la protection de leur santé à l’entreprise.

Les conflits autour de la santé ont laissé ainsi transparaître l’exigence de pouvoir des salariés sur l’exercice de leur travail. Cette exigence, à l’image des entreprises, est certes apparue encore comme fragmentée et éclatée. D’autant plus que des centaines de milliers de salariés, « freelanceurs » et auto-entrepreneurs « ubérisés » œuvraient en dehors du cadre de l’entreprise.

L’entreprise n’est plus le lieu de décision et de concentration central du travail. Pour rendre justice à l’exigence des salariés, « plateformisés » ou non de peser sur la finalité de leur travail, plutôt que recycler en surplomb des modèles obsolètes, ne vaudrait-il pas mieux écouter leurs revendications ?

______________________

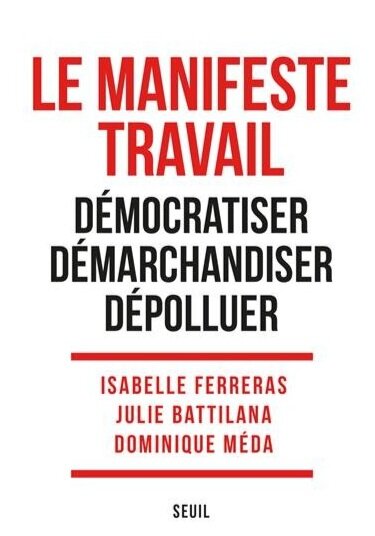

[1] Texte et liste complète des signataires sur : www.democratizingwork.org Les thèmes de cet appel ont été développés par la suite dans un livre : Isabelle Ferreras, Julie Battilana et Daminique Méda, Le manifeste travail. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer, Seuil, Paris, 2020. Thomas Piketty, dans son dernier livre, Vivement le socialisme !, Seuil, Paris, 2020, propose également la cogestion pour « un meilleur partage du pouvoir dans les entreprises ». Isabelle Ferreras défend de longue date la proposition de « bicaméralisme » à l’échelle de l’entreprise.

[2] Alain Touraine, « Contribution à la sociologie du mouvement ouvrier. Le syndicalisme de contrôle », Cahiers Internationaux de sociologie, Vol XXVIII, Janvier-Juin 1960, pp. 57 à 88.

[3] Clément Brébion, « L’Allemagne un modèle de relations professionnelles vraiment coopératif ?», Connaissance de l’emploi, N°158, CNAM, CEET, avril 2020.

[4] Georges Friedmann et Pierre Naville, Traité de sociologie du travail, 2 tomes, Armand Colin, Paris 1962, p. 15.

[5] Fernand Braudel, L’identité de la France. Les hommes et les choses, Arthaud – Flammarion, Paris, 1986.

[6] John R Commons, Institutional Economics. It’s Place in Political Economy, London, 1934.

[7] Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999.

[8] Rachel Beaujolin-Bellet, “Entreprise” Dictionnaire du Travail, PUF, Paris, 2012, p. 267.

[9] Michel Lallemant, Les trois révolutions du télétravail, AOC, Analyses, 4/2/2021.

[10] Déclaration de Nicolas Sarkozy au conseil national de l’UMP, le 6 juin 2008, cité par Sophie Béroud, « les syndicats c’est fini ? », Fondation Copernic, Manuel indocile des sciences sociales, La Découverte, Paris, 2019, p. 507.

[11] « Par vote, la Californie conforte le modèle Uber », Le Monde, 5/11/2020.

[12] « La salud no se vende, ni se delega, se defiende », est un mot d’ordre des Commissions ouvrières CC.OO en Espagne.

Bonjour,

Merci pour cet texte. Je partage complètement la thèse d’une perte de centralité de l’entreprise. Reste une question : qu’est-ce qu’un salarié sans entreprise ? La dématérialisation des murs de l’entreprise pose en effet la question du pouvoir de l’employeur, du “lieu de travail” et de la transformation du lien de subordination.

Bien cordialement.

Il reste des employeurs, que ce soient les agences d’intérim ou les entreprises intégrées dans une chaîne de valeur au sein desquelles on retrouve des formes de subordination “en cascade”, notamment les fournisseurs de 3ème ou 4ème rang.