Qu’est-ce que la « théorie du process de travail » ? Une brève présentation

Dans le monde sociologique francophone, on connaît la théorie du capital humain de Gary Becker, les approches interactionnistes inspirées par l’école de Chicago, ou encore celles développées dans le prolongement des analyses de Georges Friedman, Pierre Naville, Alain Touraine, Michel Crozier, Jean-Daniel Reynaud et de bien d’autres. Le courant de recherche anglo-saxon associé à la théorie du procès de travail demeure quant à lui grandement méconnu et ce d’autant plus que, vu de France, les débats qui le traversent paraissent bien souvent ésotériques. Cet article propose quelques clefs de compréhension à partir d’une présentation très succincte de ses fondements et des analyses qu’il a pu inspirer.

Stéphen Bouquin

Selon le très officiel dictionnaire d’Oxford en Gestion des Ressources Humaines, « la labour process theory [théorie du procès de travail] cherche à analyser comment la force de travail (la capacité de travail d’une main-d’œuvre) est orientée vers la production de marchandises (biens et services) vendues afin de réaliser des profits. Le contrôle de ce procès de travail par le management est essentiel car le profit s’accumule en deux étapes : d’abord, par l’extorsion d’une sur-valeur de l’activité de travail (le prix d’une marchandise est supérieur aux coûts encourus pour sa production) ; ensuite, par la réalisation de cette sur-valeur lorsque les marchandises seront effectivement vendues. Ces deux étapes sont fréquemment désignées par le terme de processus de valorisation. La première étape qui comprend le procès de travail se déroule sous le contrôle du management qui cherche à maîtriser la façon dont le travail est organisé, en cherchant à augmenter le degré d’engagement du travail (par la cadence et l’implication), puisque ces éléments sont essentiels à la profitabilité. La théorie du procès de travail s’intéresse donc particulièrement aux rapports sociaux de production et aux questions de conflit, de contrôle et de relations au sein du procès de travail ».

La théorie du procès de travail est donc une approche qui a droit de cité, au même titre que la théorie du capital humain de Gary Becker. Historiquement, cette approche théorique s’est développés à la suite de la publication de Labor and Monopoly Capital de Harry Braverman (1974 pour la version originale, 1976 pour la version française). Travail et capitalisme monopoliste. La dégradation du travail au XXe siècle été traduit dans une dizaine de langues et a connu un très fort engouement à partir de la seconde moitié des années 1970. Pour une présentation plus détaillée de cet ouvrage et des débats qu’il a pu susciter, y compris en France même si c’est de façon marginale, je renvoie à mon article publié dans l’Homme et la Société (Bouquin, 2010).

De Harry Braverman à la théorie du procès de travail

Dans ce qui est considéré comme l’ouvrage « fondateur » de cette tradition théorique, Harry Braverman défend une thèse très large : sous le capitalisme, le management impose en permanence un mouvement de rationalisation du procès de travail dont la finalité est de garantir un niveau d’extorsion de survaleur suffisant à l’accumulation de capital, ce qui produit un environnement de travail aliénant et de plus en plus dégradé. Cette dégradation se traduit non seulement par une déqualification, mais par des conditions de travail plus pénibles. Dit autrement, à cause de la concurrence intercapitaliste et de la contrainte de préserver un taux de profit suffisant, le management tentera de réduire le pouvoir d’agir des travailleurs tout en augmentant la productivité et en freinant la progression des salaires.

Même si la dégradation des conditions de travail est une tendance réelle, quoique non généralisée, de nombreux chercheurs ont critiqué la thèse de la déqualification de Braverman, estimant qu’il était plus pertinent de reconnaître l’existence d’une polarisation des qualifications (avec une massification des travailleurs avec peu de qualifications d’un côté et la permanence d’un pôle d’ouvriers-techniciens qualifiés de l’autre). Le mouvement de dévalorisation des qualifications n’est pas forcément unilatéral non plus puisque les pénuries de certains métiers (cols bleus ou cols blancs) peut contrecarrer cette dévalorisation. Une seconde critique à l’égard de Braverman consistait à lui reprocher de ne pas avoir traité la conflictualité sociale et les résistances au travail. Etant décédé en 1976, c’est-à-dire peu de temps après la publication de Labor and Monopoly Capital, la discussion sur les limites de son livre n’a en fait jamais pu avoir lieu.

La première génération de recherches sur le procès de travail, qui porte sur la période des 1980-1990, s’est penchée avec beaucoup d’attention sur la déqualification et la division technique et sociale du travail, tout en ouvrant un champ de recherche intégrant les conflits et les résistances dans l’analyse du procès de travail. Il en a résulté une compréhension moins déterministe du procès de travail, considérée comme un « terrain contesté » (Richard Edwards, 1980). On retrouve cette approche anti-déterministe chez les principaux auteurs de cette génération (Paul Thompson, David Knight, Hugh Wilmott) qui ont tous cherché à affiner et à approfondir la théorie du procès de travail. Essentiellement britanniques, leurs analyses portaient notamment sur les raisons expliquant la permanence des formes de craftmanship (le travail ouvrier professionnel), les raisons ayant conduit le management à s’opposer pendant longtemps à l’adoption du taylorisme (en résumé: « ça va mettre la pagaille dans la production et on sera en guerre avec les syndicats »).

La première génération de recherches sur le procès de travail, qui porte sur la période des 1980-1990, s’est penchée avec beaucoup d’attention sur la déqualification et la division technique et sociale du travail, tout en ouvrant un champ de recherche intégrant les conflits et les résistances dans l’analyse du procès de travail. Il en a résulté une compréhension moins déterministe du procès de travail, considérée comme un « terrain contesté » (Richard Edwards, 1980). On retrouve cette approche anti-déterministe chez les principaux auteurs de cette génération (Paul Thompson, David Knight, Hugh Wilmott) qui ont tous cherché à affiner et à approfondir la théorie du procès de travail. Essentiellement britanniques, leurs analyses portaient notamment sur les raisons expliquant la permanence des formes de craftmanship (le travail ouvrier professionnel), les raisons ayant conduit le management à s’opposer pendant longtemps à l’adoption du taylorisme (en résumé: « ça va mettre la pagaille dans la production et on sera en guerre avec les syndicats »).

Des critiques à la volonté de dépassement

Parallèlement, l’approche de Braverman a été discutée et en partie contestée par Michael Burawoy, d’abord à partir de son ouvrage Manufacturing Consent, mais surtout avec la publication de Politics of Production (1985) dans lequel il théorise une analyse sociologique du procès de travail en termes de régimes d’usine considérés comme des modes singuliers de mobilisation de la main-d’œuvre.

Une longue controverse s’est alors développée entre Michael Burawoy et les tenants de la théorie du procès de travail (Paul Thompson, Chris Smith, Hugh Willmott, David Knights) autour du degré de déterminisme acceptable et de la place accordée aux conduites sociales des travailleurs. Dit autrement, est-ce que l’analyse en termes de « régimes » ne conduit pas à verrouiller celle-ci sur un mode fonctionnaliste ? Pour Michael Burawoy, la question n’était pas vraiment là, puisque ces régimes formaient des configurations stabilisées et qu’il fallait surtout reconnaître que le procès de travail était verrouillé en lui-même par le consentement des travailleurs participant activement à leur exploitation, y compris en s’amusant et en s’adonnant à des jeux de production. C’est avec cette vision des choses que Burawoy s’est fait connaître en France, notamment après la publication de long extraits de Manufacturing Consent dans les Actes de la Recherche en Sciences sociales en 1996.

Une longue controverse s’est alors développée entre Michael Burawoy et les tenants de la théorie du procès de travail (Paul Thompson, Chris Smith, Hugh Willmott, David Knights) autour du degré de déterminisme acceptable et de la place accordée aux conduites sociales des travailleurs. Dit autrement, est-ce que l’analyse en termes de « régimes » ne conduit pas à verrouiller celle-ci sur un mode fonctionnaliste ? Pour Michael Burawoy, la question n’était pas vraiment là, puisque ces régimes formaient des configurations stabilisées et qu’il fallait surtout reconnaître que le procès de travail était verrouillé en lui-même par le consentement des travailleurs participant activement à leur exploitation, y compris en s’amusant et en s’adonnant à des jeux de production. C’est avec cette vision des choses que Burawoy s’est fait connaître en France, notamment après la publication de long extraits de Manufacturing Consent dans les Actes de la Recherche en Sciences sociales en 1996.

Mais pour les tenants de la théorie du procès de travail, la vision de Burawoy était théoriquement erronée et empiriquement fausse. De leur point de vue – en bons fans de Celtic Glasgow ou de Liverpool – il faut avant tout considérer que « le match n’est jamais terminé », même si le tableau indique un résultat négatif pour le camp du travail… Certes, le procès de travail confère un surplus de pouvoir au management; certes, celui-ci s’appuie sur des divisions de classe, ou sur l’existence d’un chômage de masse, mais cela ne signifie pas forcément que le « match » est terminé puisque ce rapport entre travail et capital demeure fondamentalement un rapport antagonique. C’est pourquoi la conflictualité se perpétue et que les tensions refont surface et cela parfois sous d’autres formes. Les méconduites sont une de ses manifestations possibles et cela à partir de coordonnées organisationnelles, productives et sociales qui se renouvellent continuellement, tant du côté du travail que de celui du management (un acteur relativement autonome mais néanmoins un agent des actionnaires et donc du capital).

Le procès de travail demeure une réalité sous tension

En préservant une vision du procès de travail comme étant un terrain en conflit, les tenants de la tradition du procès de travail ont d’abord été réticents quant à l’idée d’une pacification du travail via les nouvelles méthodes managériales. Pour résumer, ni la socio-technique de Tavistock, ni le toyotisme allaient pacifier durablement le procès de travail. Après avoir intégré les travaux centrés sur les industrial relations (ou les relations professionnelles), en particulier ceux de Richard Hyman et John Kelly, les recherches ont approfondi l’analyse du rôle structurant de l’action syndicale , tant au niveau des pratiques institutionnelles (étant donné la nature inexistante du « dialogue social » au Royaume-Uni) que sur le plan des subjectivités et des représentations sociales.

En préservant une vision du procès de travail comme étant un terrain en conflit, les tenants de la tradition du procès de travail ont d’abord été réticents quant à l’idée d’une pacification du travail via les nouvelles méthodes managériales. Pour résumer, ni la socio-technique de Tavistock, ni le toyotisme allaient pacifier durablement le procès de travail. Après avoir intégré les travaux centrés sur les industrial relations (ou les relations professionnelles), en particulier ceux de Richard Hyman et John Kelly, les recherches ont approfondi l’analyse du rôle structurant de l’action syndicale , tant au niveau des pratiques institutionnelles (étant donné la nature inexistante du « dialogue social » au Royaume-Uni) que sur le plan des subjectivités et des représentations sociales.

Grâce à cet élargissement du champ et des objets, la théorie du procès de travail a pu résister à la tentation de devenir une sorte de sociologie dépolitisée des organisations et du management. Les pressions institutionnelles poussant dans cette direction étaient pourtant très fortes puisque, dès les années 1980, dans les universités britanniques, les spécialistes des questions de travail, d’emploi et des organisations ont été transférés dans les Business Schools, les écoles de management, à l’écart des filières de formation universitaires classiques et des centres de recherche ouverts au questionnement critique de la société. Contraints d’accepter cette « placardisation dorée », beaucoup de chercheurs de cette tradition théorique ont résisté aux pressions émanant de cet environnement institutionnel en préservant leurs libertés académiques et en développant des d’espaces de réflexion et de discussion; ce qui explique aussi la raison d’être et le succès de la série des Labour Process Conferences, nées en 1982.

Enrichissement et consolidation

Soulignons également qu’une sociologie d’inspiration féministe a conduit, dès la fin des années 1970, à intégrer la question des rapports sociaux de genre et la division sexuelle du travail dans les recherches sur le procès de travail. Rappelons qu’au Royaume-Uni, le salariat s’était construit autour d’un travail productif presque exclusivement masculin, donnant lieu à la figure du male breadwinner et qui se combinait avec un travail reproductif presque exclusivement féminin. La féminisation de l’emploi est advenue très tardivement, après l’abolition du marriage bar, une norme juridique qui autorisait uniquement l’emploi des veuves et des femmes non mariées. Le marriage bar fut mis entre parenthèse pendant les deux guerres mondiales, mais réintroduit dès la fin de chaque conflit armé et cela avec l’appui des syndicats. C’est seulement vers la fin des années 1960 (et en Irlande seulement en 1973), que cette règle interdisant le travail salarié féminin fut abrogée. L’existence de telles discriminations suscitait de vives critiques de la gauche travailliste, et du mouvement féministe de la seconde vague, ce qui s’est traduit par une prise de conscience sur l’importance de cette question dans le monde de la recherche dès le début des années 1970. Le procès de travail fut dès d’emblée considéré comme sexué, impliquant des formes de ségrégation et de relégation. Plus récemment, les thématiques de l’emotional labour – le travail émotionnel en tant que production d’un effort affectif ou sentimental (comme par exemple garder le sourire devant le client ou maintenir une l’implication affective dans le cadre de soins) a permis de garder une vision critique sur le care comme une activité genrée pouvant être mobilisée par le management.

Soulignons également qu’une sociologie d’inspiration féministe a conduit, dès la fin des années 1970, à intégrer la question des rapports sociaux de genre et la division sexuelle du travail dans les recherches sur le procès de travail. Rappelons qu’au Royaume-Uni, le salariat s’était construit autour d’un travail productif presque exclusivement masculin, donnant lieu à la figure du male breadwinner et qui se combinait avec un travail reproductif presque exclusivement féminin. La féminisation de l’emploi est advenue très tardivement, après l’abolition du marriage bar, une norme juridique qui autorisait uniquement l’emploi des veuves et des femmes non mariées. Le marriage bar fut mis entre parenthèse pendant les deux guerres mondiales, mais réintroduit dès la fin de chaque conflit armé et cela avec l’appui des syndicats. C’est seulement vers la fin des années 1960 (et en Irlande seulement en 1973), que cette règle interdisant le travail salarié féminin fut abrogée. L’existence de telles discriminations suscitait de vives critiques de la gauche travailliste, et du mouvement féministe de la seconde vague, ce qui s’est traduit par une prise de conscience sur l’importance de cette question dans le monde de la recherche dès le début des années 1970. Le procès de travail fut dès d’emblée considéré comme sexué, impliquant des formes de ségrégation et de relégation. Plus récemment, les thématiques de l’emotional labour – le travail émotionnel en tant que production d’un effort affectif ou sentimental (comme par exemple garder le sourire devant le client ou maintenir une l’implication affective dans le cadre de soins) a permis de garder une vision critique sur le care comme une activité genrée pouvant être mobilisée par le management.

Les controverses sur le « post-fordisme », comme à propos du « post » versus « néo-taylorisme » que serait le toyotisme, très présentes dans la sociologie du travail française des années 1990-2000 (et jamais tranchées au demeurant), ont été dépassées assez rapidement du côté anglo-saxon. D’abord en reconnaissant la co-présence d’éléments de rupture et de continuité par rapport aux modèles organisationnels de la période de l’après-guerre, par ailleurs déjà fort hétérogènes ; ensuite en reconnaissant le potentiel d’universalisation de la lean production vers le lean management, et ce dès le début des années 2000. Ce qui était vrai dans le secteur de l’automobile (Bouquin, 2006), allait le devenir aussi dans d’autres secteurs d’activité. En même temps, cette « universalisation » du lean se traduit par des réalités organisationnelles et sociales hétérogènes et hiérarchisées. Les chaînes de valeur s’étendent sur des distances énormes, connaissent des ramifications multiples sur le plan des fournisseurs et impliquent aussi le travail forcé, que ce soit dans l’extraction de métaux rares ou le travail d’assemblage des composants. Ceci conduit à l’autre bout de la chaîne à mobiliser le travail féminin à domicile ou à faire appel au « régime de dortoirs » (dormitory regime), indispensables à la disponibilité une main-d’œuvre surexploitée avec des salaires mensuels ne dépassant pas les 150 ou 200 euros.

Dès la seconde moitié des années 1990, un certain consensus existait pour dire que le fordisme (la production de grandes séries standardisées) était en train de se globaliser, tout en s’adaptant aux conditions du marché (diversification). La continuité entre le « taylorisme » et lean manufacturing était également reconnue, tout en considérant que l’autonomie était soumise à la logique de valorisation (contrainte de productivité). Certains concepts ont alors émergé comme par exemple les « high performance work systems » – des systèmes de mise au travail très exigeants en termes d’implication, de charge de travail, tant sur le plan technique que mental. L’évolution des systèmes d’emploi s’interprétait non pas autour de la question d’une nouvelle norme d’emploi, d’un schéma dualiste de type emploi typique versus atypique, ou insiders versus outsiders, mais déployait une analyse autour des concepts de « high road » (avec des emplois stables, la reconnaissance professionnelle et des possibilités de mobilité) et la mauvaise route cahoteuse et inconfortable du « low road », qui devient parfois une impasse dont on ne sort pas facilement. Sur le « low road », prédominent les formes précarisés et dégradées d’un travail sous-rémunéré et qui se maintient en s’appuyant sur un turn-over et la disponibilité d’une armée de réserve.

Dès la seconde moitié des années 1990, un certain consensus existait pour dire que le fordisme (la production de grandes séries standardisées) était en train de se globaliser, tout en s’adaptant aux conditions du marché (diversification). La continuité entre le « taylorisme » et lean manufacturing était également reconnue, tout en considérant que l’autonomie était soumise à la logique de valorisation (contrainte de productivité). Certains concepts ont alors émergé comme par exemple les « high performance work systems » – des systèmes de mise au travail très exigeants en termes d’implication, de charge de travail, tant sur le plan technique que mental. L’évolution des systèmes d’emploi s’interprétait non pas autour de la question d’une nouvelle norme d’emploi, d’un schéma dualiste de type emploi typique versus atypique, ou insiders versus outsiders, mais déployait une analyse autour des concepts de « high road » (avec des emplois stables, la reconnaissance professionnelle et des possibilités de mobilité) et la mauvaise route cahoteuse et inconfortable du « low road », qui devient parfois une impasse dont on ne sort pas facilement. Sur le « low road », prédominent les formes précarisés et dégradées d’un travail sous-rémunéré et qui se maintient en s’appuyant sur un turn-over et la disponibilité d’une armée de réserve.

Le divorce avec le post-structuralisme

Dans le champ britannique de la théorie du procès de travail, la vraie controverse s’est jouée sur un autre terrain. Dès le début des années 2000, l’approche dite « orthodoxe » – car encore « trop bravermanienne » – a commencée à être contestée à partir d’une perspective post-structuraliste et post-marxiste. Pour les deux principaux protagonistes de cette critique, Hugh Wilmott et Damian O’Doherty, l’inclinaison bravermanienne de la théorie du procès de travail conduit à négliger la question de la subjectivité alors qu’une approche post-structuraliste – inspirée par Foucault, Derrida, Butler, Laclau et Mouffe – permet au contraire de générer une meilleure compréhension des situations de travail, notamment grâce à l’attention portée aux discours et à l’identité.

Cette polémique – relativement véhémente tout en restant courtoise – s’est traduite par un véritable schisme sur le plan académique avec un divorce interne à l’équipe des Labour Process Conferences et l’émergence de deux nouveaux courants de recherche autour des Critical Management Studies et des Organisation Studies. Il faut reconnaître que ces dernières ont connu un développement assez fulgurant au tournant des années 2000 [1] avec plusieurs nouvelles revues et un certain nombre d’ouvrages qui sont très intéressants.

Cette polémique – relativement véhémente tout en restant courtoise – s’est traduite par un véritable schisme sur le plan académique avec un divorce interne à l’équipe des Labour Process Conferences et l’émergence de deux nouveaux courants de recherche autour des Critical Management Studies et des Organisation Studies. Il faut reconnaître que ces dernières ont connu un développement assez fulgurant au tournant des années 2000 [1] avec plusieurs nouvelles revues et un certain nombre d’ouvrages qui sont très intéressants.

Mais de fait, les colloques, les revues et les réseaux se sont structurés séparément dans un esprit de discorde et de compétition. Comme toujours, la réalité est têtue et les faits finissent par trancher les controverses. Depuis les années 2010, à la suite de la crise financière de 2008 et d’un regain de la critique du néolibéralisme, l’analyse d’inspiration marxienne a retrouvé une audience dans le monde de la recherche. Le néolibéralisme n’est pas une doxa, une sorte de mensonge ou d’illusion, comme on a pu le lire dans bon nombre de travaux de la « sociologie critique » hexagonale, mais avant tout une praxis, un mode de gouvernance de l’Etat comme de la société (voire notamment les travaux Wendy Brown). Ce mode de gouvernance est déterminé par une nécessité objective, à savoir surmonter la crise structurelle de valorisation des années 1970 et rétablir un taux de profitabilité suffisant. Le capitalisme financier, qui s’est effondré sur lui-même lors du krach de 2008, mais fut finalement sauvé par les banques centrales et par l’Etat, qui, en injectant massivement des liquidités et en prenant en charge les dettes des institutions financières, ont permis au capital de « sauver sa chemise ».

Quand le vent tourne

C’est dans ce contexte post-2008 que la théorie du procès de travail est réapparue comme l’unique paradigme scientifique capable d’articuler les changements dans le procès de travail avec la financiarisation du capitalisme et la crise de cette dernière. Les délocalisations, les chaînes de valeur globalisées, la diffusion du lean management, y compris dans le secteur des services (services postaux, hôpitaux ou monde éducatif), le développement de nouveaux dispositifs technologiques, le contrôle algorithmique de l’activité de travail ainsi que la surexploitation de certaines catégories (précaires, migrants, femmes) ne peuvent se comprendre qu’en mettant ces phénomènes en rapport avec les contraintes émanant d’une exacerbation de concurrence intercapitaliste à l’échelle globale.

Du côté des post-structuralistes, l’évolution erratique du capitalisme financiarisé a également suscité une sorte de critique interne. De fait, les recherches menées au sein des Critical Management Studies se sont ouvertes aux réflexions reconnaissant l’importance des aspects structurels, qui renvoient au capitalisme en tant que système social. Les chercheurs d’inspiration post-structuraliste ont été contraints d’admettre que les discours ne sont pas simplement des narrations en compétition, mais sont socialement ancrés et déterminés. Les identités comme les organisations, aussi « liquides » soient-elles, trébuchent tôt ou tard sur les rapports sociaux de classes et les tensions ou conflits que ceux-ci connaissent.

Du côté des post-structuralistes, l’évolution erratique du capitalisme financiarisé a également suscité une sorte de critique interne. De fait, les recherches menées au sein des Critical Management Studies se sont ouvertes aux réflexions reconnaissant l’importance des aspects structurels, qui renvoient au capitalisme en tant que système social. Les chercheurs d’inspiration post-structuraliste ont été contraints d’admettre que les discours ne sont pas simplement des narrations en compétition, mais sont socialement ancrés et déterminés. Les identités comme les organisations, aussi « liquides » soient-elles, trébuchent tôt ou tard sur les rapports sociaux de classes et les tensions ou conflits que ceux-ci connaissent.

Parallèlement, la théorie du procès de travail a développé une analyse plus équilibrée, en reconnaissant notamment une place centrale à l’agencivité – agency en anglais, c’est-à-dire le « travail vivant » en tant qu’acteur social « en action » – en intégrant la question des identités sociales et la manière dont celles-ci sont structurées, tant par les conduites sociales, notamment la mobilisation et l’action collective, que par les rapports sociaux (la formation scolaire, les régimes de ségrégation professionnelle, la division du travail, l’habitat, etc.). Mais comme la nature antagonique du procès de travail n’a jamais été méconnue, la théorie du procès de travail a été en mesure de reconnaître très tôt l’existence de « méconduites » et la variété des formes de résistances au travail.

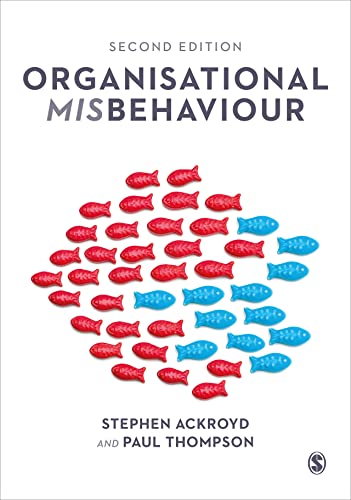

L’ouvrage Organisational Misbehaviour, de Stephen Ackroyd et Paul Thompson (1999), représente à ce titre une référence majeure, mettant en évidence l’existence d’une variété de méconduites, récalcitrantes, conduites oppositionnelles, qui ne sont pas forcément mécaniquement corrélées à la présence ou à l’absence de syndicats ou d’un management intelligent. Cet ouvrage, réédité en février 2022, permet de saisir toute la richesse théorique et empirique de ce courant de la recherche. Méconnue en France, alors qu’elle mérite d’être débattue, le collectif de rédaction de la revue Les Mondes du Travail a décidé de publier dans le n° 28 (juin 2022), un long article de Stephen Ackroyd et Paul Thompson sur cette question (« Sujets indisciplinés : la méconduite sur le lieu de travail »).

L’ouvrage Organisational Misbehaviour, de Stephen Ackroyd et Paul Thompson (1999), représente à ce titre une référence majeure, mettant en évidence l’existence d’une variété de méconduites, récalcitrantes, conduites oppositionnelles, qui ne sont pas forcément mécaniquement corrélées à la présence ou à l’absence de syndicats ou d’un management intelligent. Cet ouvrage, réédité en février 2022, permet de saisir toute la richesse théorique et empirique de ce courant de la recherche. Méconnue en France, alors qu’elle mérite d’être débattue, le collectif de rédaction de la revue Les Mondes du Travail a décidé de publier dans le n° 28 (juin 2022), un long article de Stephen Ackroyd et Paul Thompson sur cette question (« Sujets indisciplinés : la méconduite sur le lieu de travail »).

Une approche plutôt qu’une théorie

Aujourd’hui, la théorie du procès de travail peut être considérée comme une théorie critique des organisations, du procès de travail et des relations d’emploi dans un contexte du capitalisme globalisé. Loin d’être exclusivement marxiste, le paradigme de la théorie du procès de travail ne s’ancre pas dans un champ disciplinaire unique comme par exemple la sociologie, mais mobilise l’ensemble des sciences sociales (sociologie, économie politique, géographie, sciences politiques). Elle a également connu sa propre globalisation, inspirant des recherches au-delà du monde anglo-saxon, notamment en Amérique latine et en Asie. En Europe, elle connaît un écho grandissant tant au Sud (Italie) qu’au Nord (Allemagne, Scandinavie). La dernière conférence internationale du procès de travail qui s’est déroulée à Padoue, en Italie, rassemblait plus de 355 communications et a mobilisé plus de 600 chercheurs (lire le compte rendu).

La domination internationale de la langue anglaise a certainement facilité ce dynamisme, mais il serait dommage, du point de vue scientifique, de se satisfaire de cette explication. Un esprit d’ouverture académique, l’engouement pour des recherches d’inspiration marxiennes (mais non dogmatiques), y est également pour beaucoup. A cela s’ajoutent la prépondérance du pragmatisme sur la scolastique et l’ambition d’articuler plusieurs objets au sein d’une même problématique. On retrouve d’ailleurs un même dynamisme dans d’autres domaines, que ce soit les Urban studies (avec une popularité croissante d’Henri Lefebvre), les Gender studies, Postcolonial studies, la Critical Race Theory (puisqu’il s’agit d’un processus de racialisation et non pas de races biologiques réellement existantes).

La diversité des références théoriques, de Marx à Foucault et à Derrida, en passant par Gramsci, Bourdieu ou Butler, et le refus d’un repli sur un seul champ disciplinaire, facilite sans aucun doute le renouvellement des problématiques et des cadres interprétatifs.

Que le prochain numéro de la très officielle revue italienne Sociologia del Lavoro soit consacré à la théorie du procès de travail et aux débats sur le renouvellement de ce paradigme est à ce titre assez démonstratif (dossier coordonné par Francesco Bagnardi de la Scuola Normale Superiore de Florence et Vincenzo Maccarone de l’Université de Dublin, pour lire l’appel à contributions enitalien et anglais). La 41e édition de l’ILPC se tiendra en Ecosse, à Université de Strathclyde de Glosgow (avril 2023) tandis que la suivante aura lieu en Allemagne (Université de Göttingen).

Site de l’ILPC https://www.ilpc.org.uk/

Pour une brève présentation en anglais de la théorie du procès de travail, voir ce court texte de Chris Smith, de la Royal Holloway Management School, Université de Londres).

https://www.ilpc.org.uk/Portals/7/CommonDocuments/ILPC-Background.pdf

Références bibliographiques

- Ackroyd S., Thompson P. (2022, [1999]), Organisational misbehaviour, Sage.

- Bouquin S. (2018), ‘Les résistances au travail en temps de crise et d’hégémonie managériale’, in Daniel Mercure (coord.), Les transformations contemporaines du rapport au travail (2020), Presses de l’Université de Laval, p.177-198.

- Bouquin, S. (2008) (coord.), Les résistances au travail, Syllepse. (épuisé)

- Bouquin, S. (2010), « Harry Braverman face à la sociologie du travail », in L’Homme et la Société, n°178, pp. 159 à 179.

- Bouquin S. (2006), La Valse des écrous. Travail, capital et action collective dans l’industrie automobile, Syllepse.

- Burawoy M. (1978), ‘Towards a Marxist Theory of the Labor Process: Braverman and Beyond’. Politics & Society. 1978;8(3-4):247-312. doi:1177/003232927800800301

- Burawoy M. (2015), Produire le consentement[« Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism »] ( de l’anglais, édition originale 1979), Montreuil, La Ville Brûle, 2015, 303 p.

- Burawoy, M. (1985), The Politics of Production : Factory Regimes under Capitalism and Socialism. Verso.

- Davies S. (1990), Inserting gender into Burawoy’s Theory of the labour process, in Work, Employment & Society, 4, No. 3 (September 1990), pp. 391-406

- Edwards, R. (1979), Contested Terrain. The Transformation of the workplace in the 20th century. Basic Books, Inc.

- Friedman, A. (1977), Industry & Labour: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism. London: The Macmillan Press.

- Jermier JM, Knights D., Nord E., Walter R. (1994), Resistance and power in organizations, Taylor & Frances/Routledge

- Knights D., Willmott H. (2016), Labour Process Theory, Springer.

- Knights D.,Willmott H. (1989), ‘Power and subjectivity at work: From degradation to subjugation in social relations’, in Sociology 23 (4), pp. 535-558.

- Knights, D. and Willmott, H. 2007. Socialization, Yes. Skill Upgrading, Probably. Robust Theory of the Capitalist Labour Process, No. In Organization Studies28(9), pp. 1369-1378. (1177/0170840607080746)

- Menon U. (1982), Women and Household Labour, in Social Scientist, 10, No. 7 (Jul., 1982), pp. 30-42.

- Mezzadri A., Newman S., Stevano S. (2021), ‘Feminist global political economies of work and social reproduction’, in Review of International Political Economy,DOI: 1080/09692290.2021.1957977

- O’Doherty D, Willmott H. 2009. The decline of labour process analysis and the future sociology of work. In Sociology43(5), pp. 931-951. (1177/0038038509340742)

- O’Doherty, D. and Willmott, H. 2001. Debating Labour Process Theory: The Issue of Subjectivity and the Relevance of Poststructuralism. In Sociology 35(2), pp. 457-476. (1177/S0038038501000220)

- Smith, Chr. (2006), ‘The Double Indeterminacy of Labour Power: Labour Effort and Labour Mobility’, in Work, Employment and Society 20 (2): 389–402., https://doi.org/10.1177/0950017006065109.

- Thompson P. (1983), The nature of work. An Introduction to the Debates on the Labour Process, Mac Millan.

- Thompson P. (2013). ‘Financialization and the Workplace: Extending and Applying the Disconnected Capitalism Thesis’. In Work, Employment and Society 27 (3): 472–88. https://doi.org/10.1177/0950017013479827.

- Thompson P., Vincent St. (2010) ‘Labour Process Theory and Critical Realism’. In Working Life : Renewing Labour Process Analysis, by Paul Thompson and Chris Smith, 47–69. Palgrave Macmillan.]

- Thompson, P. (2003), ‘Disconnected Capitalism: Or Why Employers Can’t Keep Their Side of the Bargain’, in Work, Employment and Society 17 (2): 359–78. https://doi.org/10.1177/0950017003017002007.

- Willmott, H. 2008. Critical management studies. In: Clegg, S. and Bailey, J. R. eds. International encyclopedia of organization studies. London: Sage, pp. 321-325.

- Willmott, H. and O’Doherty, D. 2009. Avoiding debate and the immobilization of labour process study: Strawmanning or Friedmanning?. In: Pullen, A. and Rhodes, C. eds. Bits of Organization. Advances in Organization Studies, Vol. 24. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, pp. 38-55.

[1]. Pour une brève présentation de cette discorde, voir les contributions de Paul Thompson et Damian O’Doherty (2011) ; « Perspectives on Labor Process Theory », The Oxford Handbook of Critical Management Studies, coordonné par Mats Alvesson, Todd Bridgman et Hugh Willmott (2011) DOI:10.1093/oxfordhb/9780199595686.013.0005 .